![]()

Aniello Califano, uno dei principali protagonisti dell’epoca d’oro della canzone napoletana, nacque nel 1870 a Sorrento.

Figlio unico di un proprietario terriero (Alfonso) e di una “quasi nobile” di antiche origini greche (Rosa Sorrentina) , residenti a San Lorenzo di Pagani ( oggi Sant’Egidio del Monte Albino ), giovanissimo si trasferì prima presso alcuni parenti a Caserta, dove frequentò le scuole medie inferiori, poi da studente di un istituto per geometri venne ad abitare a Napoli, prendendo una camera in fitto in Vico Chianche alla Carità, oggi via Giuseppe Simoncelli, nei paraggi della storica piazza Carità.

Iscritto alla facoltà d’ingegneria, abbandona presto l’università per dedicarsi alla musica, la sua grande passione, ed in particolare alla lettura dei grandi del dialetto napoletano, che il padre quasi gli imponeva di studiare affinchè attraverso le loro opere questi autori contribuissero alla crescita culturale del giovane .

Inserito negli ambienti mondani della Napoli della Bella Époque e dei caffè’ Chantant egli non seppe resistere a il fascino di quelle meravigliose cantanti “che gli rapivano il cuore finì per allontanarsi definitivamente dai suoi studi universitari .

A loro, il nostro viveur, preferiva scrivere e comporre versi e musica fischiettata.

Aniello, più che le aule scolastiche, preferiva frequentava giorno e notte i caffè e i camerini dei teatri. E la canzone si rilevò l’attività più consona a queste sue tendenze … poiché le canzoni erano grimaldelli per scassinare i cuori delle belle sciantose.

N.B. Alcune di queste sciantose si fingevano francesi per sembrare più raffinate. Una di loro lo stregò così tanto da ispirargli “Nini Tirabusciò”, una canzone del 1911 che divenne un successo nazionale.

N.B. Alcune di queste sciantose si fingevano francesi per sembrare più raffinate. Una di loro lo stregò così tanto da ispirargli “Nini Tirabusciò”, una canzone del 1911 che divenne un successo nazionale.

Aveva solo 19 anni , quando iniziò a pubblicare canzoni, come “Ammore ammore” musicata da da Giannini e vincitrice del concorso Grande Esedra; e “Canzona ‘e sentimento”, vestita di note da Gambardella e dedita da Ricordi.

Qualche anno dopo quando era poco più che ventenne attirò l’attenzione dell’importante editore napoletano Ferdinando Bideri che nel 1893 decise di stampare la sua canzone Chiarastella

Da quel momento, Aniello Califano iniziò a scrivere a getto continuo, componendo una canzone dietro l’altra e nel giro di qualche anno, le sue canzoni diventano conosciutissime, tanto che in tutti i libretti e in tutti i giornali che vanno dal 1888 al 1920, troviamo oggi pubblicate canzoni o versi di Aniello Califano.

La sua prolifica attività di versi, poesia e testi di famose canzoni popolari erano sicuramente incoraggiate dalla sua comodità di un reddito familiare che non gli permetteva di cercare altre forma di reddito attraverso il lavoro .

Il cospicuo vaglia postale mensile proveniente dalla facoltosa famiglia non affligendolo con problemi economici , sicuramente da buon figlio di papà gli permise non solo di essere un prolifico e duttile verseggiatore ma sopratutto il lusso di passare nella trentennale attività , di fiore in fiore non solo in campo femminile ma anche in quello musicale senza avere particolari predilezioni per questo o quel compositore,

Egli fu comunque sempre pronto ad asservire la sua musa anche a esigenze pubblicitarie pur di intascare i quattrini che poi generosamente spendeva con amici e belle donne

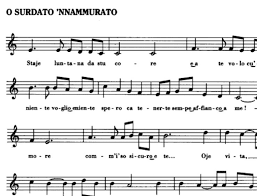

Aniello Califano fu soprattutto un poeta d’amore: il registro sentimentale fu quello in cui si trovò più a suo agio. Lo testimoniano Girula’ o Carmela mia , tipica del ciclo militare insieme a ‘O surdato ‘nnammurato e ‘O surdato luntano.

CURIOSITÀ’ : ‘O surdato ‘nnammurato, una canzone oggi famosissima in tutto il mondo rappresenta quella canzone che allo stadio Maradona di Napoli, durante le partite di calcio, l’imponente marea di tifosi, quando ha l’esigenza di manifestare il proprio affetto per la squadra del cuore, spesso intona a squarciagola

In questo modo, a molti anni dalla sua nascita, “’O surdato ‘nnammurato” ha il privilegio di essere spesso rievocata da un singolare coro composto da ottantamila voci. Gli autori di questo “inno” furono due rappresentativi personaggi della Canzone partenopea: Aniello Califano ed Enrico Cannio.

N.B. Nè Califano né Cannio prestarono servizio militare; il primo perché figlio unico (nonché figlio di papà): il secondo perché era alto solo un metro e quaranta centimetri e in più “gobbo reale”, ossia con la gobba sulle spalle e sul torace, forse a causa di un’artrosi mal curata. Ciò non impedì loro di scrivere, senza un filo di retorica, “della grandiosità della vita che esiste di fronte alla morte, grazie al solo pensiero dell’amore per il quale – e per esso soltanto – si professa fedeltà.

La canzone fu infatti prima censurata dai vertici militari dello stato italaina durante la prima guerra mondiale perchè considerata come un inno alla diserzione,e successivamente messa al bando dal regime fascista proprio perché priva di ardimento patriottico e incitamento a combattere.

Quando nella notte del 21 agosto del 1915, Aniello Califano scrisse questa canzone lo fece certo non pensando al calcio Napoli ma solo perche’ avvilito dell’ orrore che vedeva intorno a sé .

Erano quelli gli anni della prima guerra mondiale e per strada le donne napoletane cominciavano a piangere i fidanzati, i mariti, i figli morti al fronte.

Il dolore si sentiva nell’aria e l’avvilimento di una tragica guerra senza fine dilagava tra le persone

Migliaia di giovani campani erano al fronte …

Le famiglie disunite e smembrate ma ai vertici militari dello stato, tutto questo poco interessava .

La propaganda nazionale faceva sì che sui giornali si leggesse solo di vittorie e di successi militari.

La retorica patriottica portava sui palchi solo buone notizie, bandiere tricolore e ballerine col cappello da bersagliere.

Ma quella notte di agosto , il nostro Aniello proprio non se la sentiva di scrivere un ipocrita inno alla vittoria e allora decise di scrivere una poesia che parlava della tristezza di un soldato qualunque che al fronte stava soffrendo per la lontananza della propria innamorata.

Scrisse quindi una poesia d’amore , ma egli non sapeva che in quel momento aveva invece scritto la canzone che diventerà un inno contro le guerre.

La canzone appena uscita preoccupò subito i vertici militari dello Stato e fu ovviamente immediatamente censurata. Essa fu considerata subito come un inno alla diserzione, perché invece di inneggiare all’amore di patria, magnificava l’amore verso una donna, la speranza di tornare a casa dalla propria amata e lasciare il fronte. E fu così che gli alti comandi la misero al bando: vietato cantarla!! Chi lo faceva rischiava revoca delle licenze, prigione e tribunale militare.

Ma la canzone si diffuse ugualmente a macchia d’olio; la cantavano tutti, e non solo i campani al fronte. Divenne l’inno di tutti i soldati, da ogni regione d’Italia, militari di ogni ordine e grado.

E dopo le censure dei militari in guerra arrivarono le censure dei fascisti.che la bollarono come una canzone disfattista. .

E ancora una volta era pericoloso cantarla, fischiettarla. Censurata, bandita dai locali pubblici. Una vera persecuzione.

Solo nel 1970, “’O surdato ‘nnammurato” tornerà in auge grazie all’indimenticabile interpretazione che ne darà una Anna Magnani roca, disperata e avvolta nel tricolore nel film per la televisione “La sciantosa” di Alfredo Giannetti

Ma dopo oltre cento anni, O surdato nnamurato è ancora una canzone attualissima e famosissima.

Nessuno è riuscito a mandarla nel dimenticatoio compresi i tifosi del Napoli che allo stadio, continuano a cantarla .

Schietto poeta, di ispirazione popolaresca; di facile orecchiabilità, di temi graditi, svolti con mano leggera e squisita amabilità, Aniello Califano , è’ stato un autore di successo, con una biografia figlia del clima bohemienne dell’epoca fatta di canzoni, passioni e aneddoti.

Egli scrisse canzoni famose ancor oggi: “Serenata a Surriento”, “Tiempe belle ‘e na vota”, la stupenda “’O mare e Margellina” con Falvo, “’O surdato nnammurato” con Cannio, “Niny Tirabusciò” con Gambardella, e tante altre, dimenticate dal pubblico, ma tuttora esalanti, dai vecchi fascicoli di Piedigrotta.

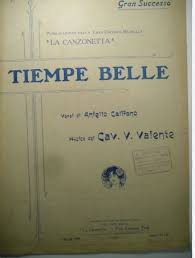

Come re dei “cafè chantants”, come pupillo delle ballerine, come frequentatore dei locali notturni, Aniello Califano scomparve nel settembre del 1916 quando, cioè, portò a Francesco Feola, proprietario della casa musicale La Canzonetta, i versi di “Tiempe belle”, una canzone che, con la musica di Vincenzo Valente, doveva conquistare Napoli.

“Don Ciccì”, disse Califano all’editore, “stanotte mi è venuta in sogno la buonanima di papà”. E mi ha parlato. “Figlio mio”, mi ha detto, “il Padreterno ha stabilito che fra due o tre anni dovrai raggiungermi. Se vuoi dunque salvare l’anima, cambia vita, va’ via da Napoli, torna a San Lorenzo, accanto alla tua donna e ai tuoi figli”. Quando mi sono svegliato, don Ciccillo mio”, continuò Aniello Califano, “ho pensato che la buonanima di papà non aveva torto: finora ho menato una vita dissoluta. Parto subito, torno in provincia di Salerno, a San Lorenzo. Eccovi la canzone che ho scritto stamattina”. Benché abituato a trattare con i personaggi più strambi, quei personaggi di cui la Napoli musicale era piena, l’editore Feola non potè fare a meno di sgranare gli occhi: “Califà ma dite sul serio?…

Come re dei “cafè chantants”, come pupillo delle ballerine, come frequentatore dei locali notturni, Aniello Califano scomparve nel settembre del 1916 quando, cioè, portò a Francesco Feola, proprietario della casa musicale La Canzonetta, i versi di “Tiempe belle”, una canzone che, con la musica di Vincenzo Valente, doveva conquistare Napoli. “Don Ciccì”, disse Califano all’editore, “stanotte mi è venuta in sogno la buonanima di papà”. E mi ha parlato. “Figlio mio”, mi ha detto, “il Padreterno ha stabilito che fra due o tre anni dovrai raggiungermi. Se vuoi dunque salvare l’anima, cambia vita, va’ via da Napoli, torna a San Lorenzo, accanto alla tua donna e ai tuoi figli”. Quando mi sono svegliato, don Ciccillo mio”, continuò Aniello Califano, “ho pensato che la buonanima di papà non aveva torto: finora ho menato una vita dissoluta. Parto subito, torno in provincia di Salerno, a San Lorenzo. Eccovi la canzone che ho scritto stamattina”. Benché abituato a trattare con i personaggi più strambi, quei personaggi di cui la Napoli musicale era piena, l’editore Feola non potè fare a meno di sgranare gli occhi: “Califà ma dite sul serio?…”.

E purtroppo … così fu.

Aniello Califano morì esattamente tre anni dopo, forse di vaiolo contratto a Roma, dove il poeta si era recato per offrire all’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Thomas Wilson, una sua raccolta di poesie.

Egli ci lascio ‘ quando i versi della sua canzone avevano già conquistato una clamorosa notorietà. ”Tiempe belle ‘e na vota, tiempe belle addò state? Vuje nce avite lassate, ma pecché nun turnate?”

Nonostante lo straripante successo di ‘O surdato nnammurato, come potete notare è proprio nei versi della sopraccitata Tiempe belle che l’elegia della sua poesia esprime quella melanconia distintiva della grande Canzone Napoletana che, essendo uno straordinario fenomeno sociale, oltre che strettamente musicale, racconta i cambiamenti del tempo; in un’ottica di nostalgia verso un’epoca che giunge al crepuscolo.