![]()

Ai piedi della Cripta Neapolitana , sorgeva un tempo una piccola cappella dedicata a Santa Maria dell’Idria , costruita dai pescatori che dal borgo di Santa Lucia si erano trasferiti nel borgo di Piedigrotta.

Nella cappella, semplicemente vuota e molto necessaria, fu eretta soltanto una statua di legno, per pregare la Madonna che la leggenda,vuole apparve in quel luogo a tre diverse persone (una monaca, un eremita e un monaco benedettino) il giorno 8 settembre .

La Vergine apparve in quel periodo a tre diverse persone pie e devote: Maria di Durazzo, monaca in Castel dell’Ovo; il beato Pietro, eremita probabilmente in Santa Maria dell’Idria; e il monaco Benedetto, che stava attraversando la grotta per recarsi ai bagni di Pozzuoli. A tutti e tre, la Madonna chiese che venisse edificata in quel luogo una chiesa in suo nome.

La chiesa cristiana , era in quel periodo con il favore dei regnanti Angioini ,tesa a debellare ogni pratica rituale in onore di paganesimo, nell’area della ”Crypta Neapolitana” e della Tomba di Virgilio, tanto esposta alla persistenza di antichi culti pagani .

Una antica leggenda medioevale narrava infatti che quella grotta scavata nel I secolo a.C. per facilitare la comunicazione diretta fra Neapolis e Puteolis, fosse stata fantasiosamente realizzato da Virgilio in una sola notte, facendo ricorso a quella magia che gli si attribuiva e che lo rese patrono di Napoli prima di San Agrippino .

Una antica leggenda medioevale narrava infatti che quella grotta scavata nel I secolo a.C. per facilitare la comunicazione diretta fra Neapolis e Puteolis, fosse stata fantasiosamente realizzato da Virgilio in una sola notte, facendo ricorso a quella magia che gli si attribuiva e che lo rese patrono di Napoli prima di San Agrippino .

Il papato pensava che a tale scopo potessero essere utili edifici consacrati alla Madonna , e tale occasione fornita da ben tre religiosi, fu propizia per la costruzione di una piccola chiesa nel tentativo di tener testa al culto pagano della Crypta Neapolitana che tanto resisteva ai numerosi tentativi di cristianizziazione . Lo scopo era quello di allontanare i rimanenti demoni che scavarono la grotta per Virgilio, e distruggere per sempre quel rito pagano di Priapo veniva festeggiato con riti orgiastici.

Petronio Arbitro, nel Satyricon, ci racconta infatti che ai piedi della grotta, di notte, al ritmo di canti a carattere licenzioso e satirico, i cosidetti “fescennini”, si celebravano baccanali, cioè riti propiziatori per la fertilità a carattere orgiastico, in onore del dio Priapo.

Nello svolgersi di questi riti “segreti” della fecondita’ alle quali partecipavano giovani vergini ,designate da una sacerdotessa ,queste venivano accompagnate in grotte sotteranee e denudate nel corso di una cerimonia ritenuta di fondamentale importanza. Distesa su una” pelle marina ” ottenuta con unione di diverse pelli di pesci del golfo , la vergine veniva posseduta da un giovane vestito a sua volta da pesce .

Nello svolgersi di questi riti “segreti” della fecondita’ alle quali partecipavano giovani vergini ,designate da una sacerdotessa ,queste venivano accompagnate in grotte sotteranee e denudate nel corso di una cerimonia ritenuta di fondamentale importanza..Distesa su una” pelle marina ” ottenuta con unione di diverse pelli di pesci del golfo , la vergine veniva posseduta da un giovane vestito a sua volta da pesce .

N.B. Questo nudo iniziatico sara’ lentissimo a morire nei riti esoterici napoletani e si trasmettera’ nei secoli fino alle ” Tarantelle Cumplicate “che si tenevano nella grotta di Piedigrotta .

Il rito richiama la leggenda della sirena Partenope ,assimilandone il corpo trovato morto su una spiaggia del golfo a un seme che, sepolto nella terra che lo accogliera’, fecondera’ i lidi partenopei.

CURIOSITA’: Secondo alcuni storici sembre invece che in realtà i riti pagani che si svolgevano nei pressi della grotta , celebravano il Dio Mitra . Essi erano quindi i riti mithraici che magnificavano i misteri del Sole. Secondo questa versione quindi la famosa Crypta Neapolitana era solo un mitreo lasciato a noi in eredità dagli antichi Greci e dei Romani che nella Neapoils di allora , conservava usi e costumi delle origini elleniche .

N.B. Il fatto che la cavità posillipina facesse funzione di mitreo è fortemente indicato dal ritrovamento, avvenuto durante il restauro aragonese nel XVI secolo, di un bassorilievo del culto di Mithra, in marmo bianco datato tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C. ed oggi esposto al Museo Archeologico Nazionale.

Alla testimonianza di questi tre personaggi, garantita dal loro stato di religiosi, fece quindi subito seguito la fondazione di una chiesa teso ad affermare il culto cristiano della Madonna dell’ Idria . Lei aveva il difficile complito di rendere cristiano un luogo pagano e le cose subito si misero per il verso giusto.

Accadde infatti che durante i lavori di costruzione della chiesa emerse una statua di una Madonna che aveva un piede rotto. Allora nacque il culto per la Madonna di “piererotta” che guarda caso sorge poprio ai piedi di una grotta (” piedi grotta ” ).

Essa divenne da allora subito un centro spirituale e meta di pellegrinaggio,. E proprio intorno a questo pellegrinaggio per rendere omaggio alla Madonna inizio lentamente a sorgere una festosa celebrazione del culto mariano, che inizialmente era solo una festa di popolo con marinai e naviganti che devotissimi facevano pellegrinaggio nella Chiesa a rendere grazie alla loro protettrice.

N.B. La Madonna di Piedigrotta è la stessa raffigurata nell’affresco appena fuori l’ingresso chiuso della Crypta Neapolitana,

N.B. La Madonna di Piedigrotta è la stessa raffigurata nell’affresco appena fuori l’ingresso chiuso della Crypta Neapolitana,

La chiesa, secondo le tendenze stilistiche dell’ epoca doveva avere uno stile gotico così come anche l’altare maggiore mentre ignoriamo se l’Immagine della Vergine di Piedigrotta fosse posta sull’altare maggiore come sembra molto probabile.

Con certezza sappiamo invece che essa era comunque molto piccola e ben presto divenne insufficiente per accogliere le folle di fedeli, al punto che per accogliere il popolo che vi accorreva per le feste , le messe venivano celebrate in due altari di legno eretti al suo esterno che venivano messi ai lati della porta d’ingresso.

Questa piccola chiesa venne comunque spazzata via e totalmente distrutta dal maremoto del 1343, ma venne rapidamente subito sostituita da un edificio più grande . Una volta terminata la costruzione, questo edificio sacro mantenne comunque il nome della Madonna di Piedigrotta, per benedire tutti coloro che attraversano la grotta per giungere ai Campi Flegrei o tornare da questi.

Il santuario, il cui ingresso era (inizialmente) aperto verso la grotta , divenne in quel periodo il fulcro delle attività cultuali praticate nell’area Esso fu caro ai re angioini e aragonesi, che lo resero meta di cortei e parate e fu sempre luogo di un’intensa devozione popolare: a ciò contribuì la continua concessione di numerose indulgenze papali, ma soprattutto la festa settembrina in nome della Madonna, che per vari secoli si celebrò annualmente il 7 e l’8 settembre con cerimonie ufficiali e un pellegrinaggio popolare.

N.B L’8 settembre del 1353) è il giorno in cui la Madonna dell’Idra , apparve in sogno ai tre religiosi (una monaca, un eremita e un monaco benedettino) chiedendo che venisse edificata in quel luogo una chiesa in suo nome ,e manco a farlo apposta è anche il giorno (questa volta del 1839) e’ il giorno in cui venne ufficialmente inaugurata la gara canora di Piedigrotta .

Alla fine del cinquecento, verso il 1575/80, l’asse della chiesa, venne rovesciato in modo che l’ingresso fu posto sulla piazza verso la città; questo cambiò naturalmente l’orientamento dell’altare maggiore che volse le spalle alla Grotta ove prima era l’entrata. Tutto questo per opporsi a quel luogo di baccanali orgiastici pagani,. Ci trovavamo in quel periodo in piena controriforma e quella la facciata doveva essere rivolta in direzione opposta all’ingresso della Crypta.

Noi , non lo sappiamo con certezza ma se la chiesa aveva in origine una piccola abside,in questa occasione la perdette del tutto. Rimane il dubbio se sia stato completamente rifatto o sia stato invece conservato l’altare cinquecentesco, ma sappiamo l’immagine della Vergine SS. posta sull’altare maggiore fu dal seicento posta in una «cona» o armadio di legno: non conosciamo però se questa nicchia in legno sia stata usata per la sua custodia anche nei secoli precedenti.

N.B. E’ infatti documentato che nel seicento l’Immagine della Madonna venne conservata in una «cona» di legno; lo sportello anteriore di essa aveva un’apertura ottagonale con cornice d’argento riccamente ornata che lasciava vedere e onorare la parte superiore della sacra immagine di Maria e del divino infante allorché una cortina di stoffa sollevata da un piccolo argano lo permetteva in particolari momenti.

All’inizio del seicento la chiesa dovette subire altri disastrosi lavori , venne in questa occasione infatti troncata la crociera ai due capi per costrire in uno dei piccoli spazi rimasti una nuova sacrestia , allo scopo di abbandonare la vecchia che per la vicinanza del monte era molto umida e bassa ( essa fu quindi soppressa ) .

La prima coppia di cappelle furono salvate ma esse persero inevitabilmente una metà della profondità che fino allora avevano avuto, mentre quella cupola prevista nella costruzione del ‘500 rimase ancora una volta lungo incompiuta.

Nel settecento , il rifacimento più importante avvenuto in chiesa fu invece quello che riguardava il nuovo altare maggiore che fu rifatto nel pomposo stile dell’epoca con artistica custodia della statua della Vergine che molti giudicarono di cattivo gusto.

Fortunatamente l’abate Prospero Palanci giudicando veramente misero quell’ esistente altare maggiore, decise con i Canonici di rinnovarlo completamente usando allo scopo i marmi preziosi ed il bellissimo paliotto in marmi intarsiati del seicento che erano nella cappella di S. Lazzaro ove si era estinto il patronato degli eredi Squarciafico.

Per i lavori del nuovo altare, l’Immagine della Vergine venne trasportata ad un altro altare provvisorio con una eccezionale processione. I Canonici si gravarono di debiti e di ipoteche per l’ammontare di circa duemila ducati per il nuovo magnifico altare maggiore «di marmo e di porfido che dava maggior decoro all’immagine della Santissima Vergine».

Nell’anno 1708 i Canonici per rendere l a sacra immagine di Maria e del bambino interamente visibili decisero di eliminare e quindi vendere vendono la preziosa cornice d’argento che era sulla parte esterna della corra ormai abolita. Da questo momento l’Immagine di Maria fu rivestita alla maniera spagnola, di un pesante manto di seta e ricami.

CURIOSITA ‘: Fino a quel momento nelle feste di settembre veniva costruito un magnifico trono in legno ornato sul quale veniva esposta alla devozione dei fedeli la venerata Immagine; per la costruzione del trono e per l’addobbo delle feste venivano spesi ogni anno 27 ducati fino alla costruzione del nuovo altare maggiore.

L’altare maggiore venne inoltre ornato di una bellissima balaustra di marmi intarsiati, dono dei marchesi Pinelli e purtroppo altre ornamentazioni barocche che resero l’altare maggiore di pessimo gusto e così rimase fino ai lavori successivi.

Tutto sommato però la chiesa, alla fine del secolo, aveva certamente acquisito una più nobile facciata, un campanile anche piccolo e più tardi ebbe pure il completamento della cupola, Il interno invece rimase imbarocchita con l’aspetto di una lunga navata informe.

Le trasformazioni della Piedigrotta come potete notare si sono ripetute nei secoli, tra sovrapposizioni religiose ma anche dinastiche operate dai vari regnanti che hanno cavalcato la Festa. Oltre ai canti, le processioni si sono arricchite nel tempo di carri e di elementi caratteristici che con il passare del tempo sono stati sottratti al popolo, il vero protagonista, divenuto man mano spettatore.

La fama internazionale della chiesa fu raggiunta nel Settecento, dopo la vittoria di Carlo di Borbone a Velletri contro gli austriaci nell’agosto del 1744 con cui fu blindata l’indipendenza di Napoli.

La data dell’8 Settembre fu resa “Festa nazionale del Regno di Napoli e del suo esercito” e la Madonna di Piedigrotta, il simbolo religioso della festa, fu innalzata alla venerazione borbonica della Capitale.

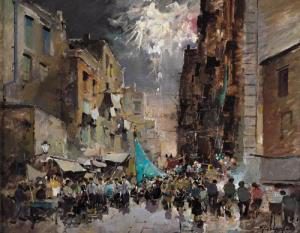

Da quel momento le festa di “Piedigrotta” divenne l’appuntamento di Napoli per stringersi attorno alla Nazione Napolitana con una celebrazione ricca di sfarzose parate militari e cannonate dai cinque castelli cittadini.

Carlo di Borbone volle che diventasse un Carnevale celebrato con sfilata di carri più ricchi di quelli allestiti sobriamente coi prodotti della terra dagli abitanti delle zone limitrofe che confluivano a Napoli anticamente.

Essi dovevano essere preceduti da bande musicali e carri ritraenti personaggi della storia e della tradizione napoletana quali san Gennaro, la Sirena Parthenope, Pulcinella, Masaniello ed altri, che dovevano procedere in direzione del Palazzo Reale, nei cui pressi era allestito il palco reale, meta di un rituale “inchino”.

Gran protagonista di questa incredibile e famosa manifestazione era il popolo, invitato a cantare, a fare baccano e a unirsi alla nobiltà e alla corte nei festeggiamenti per le strade,

Gran protagonista di questa incredibile e famosa manifestazione era il popolo, invitato a cantare, a fare baccano e a unirsi alla nobiltà e alla corte nei festeggiamenti per le strade,

La “Piedigrotta” divenne la festa più famosa del Continente e Napoli, anche durante la Festa, fu meta dei ricchi turisti del Grand Tour a cavallo tra Sette e Ottocento che intendevano toccare con mano quell’atmosfera unica di cui si sentiva parlare in tutte le capitali.

La “Piedigrotta” divenne la festa più famosa del Continente e Napoli, anche durante la Festa, fu meta dei ricchi turisti del Grand Tour a cavallo tra Sette e Ottocento che intendevano toccare con mano quell’atmosfera unica di cui si sentiva parlare in tutte le capitali.

Ne parlavano studiosi e viaggiatori: il Petrarca, dopo aver parlato della grotta, raccontava : «E di poi alle falde del monte nel lido vi è un tempio della Vergine Madre, dove corrono assiduamente in gran moltitudine i marinai».

Ne parlavano studiosi e viaggiatori: il Petrarca, dopo aver parlato della grotta, raccontava : «E di poi alle falde del monte nel lido vi è un tempio della Vergine Madre, dove corrono assiduamente in gran moltitudine i marinai».

Giovanni Boccaccio ci riporta invece che nel 300 il luogo era quello del giuramento alla Madonna più diffuso: alla Madonna dell’Idra , quella che col piede che schiaccia la testa del serpente simboleggiante il demoni , si rivolgevano infatti tutti i napoletani per chiedere grazie. .

Ancora oggi e’ in uso tra i napoletani il termin …. t”o ggiuro ncoppa ‘a Maronna ‘e Piererotta!

Ancora oggi e’ in uso tra i napoletani il termin …. t”o ggiuro ncoppa ‘a Maronna ‘e Piererotta!

La nuova importanza acquistata dal Santuario di Piedigrotta per l’avvenuta Incoronazione dell’Immagine di Maria Santissima e del Bambino decretata dal Capitolo Vaticano ed avvenuta il 5 settembre 1802 e per l’unione dei lateranensi con i Canonici renani, la chiesa Piedigrotta divenne sede di alcuni abati generali della nuova congregazione lateranense, e questi spinsero molto al rinnovo della chiesa che, malgrado la soppressione francese del 1809, era rimasta di loro proprietà.

All’inizio del sec. XIX nuovi avvenimenti storici influenzarono i Canonici e li decisero fin dal 1812 ad attuare un radicale rinnovamento all’interno.

In questa occasione l’altare maggiore venne portato più avanti e creata una nuova abside in legno che ridava alla chiesa la pianta a croce latina: essa risultava rimpicciolita ma più armonica; il neoclassico trionfò al posto delle stuccature barocche: con il ritorno di re Ferdinando I a Napoli i lavori di restauro potettero continuare fino al 1822; non conosciamo però altri particolari circa la struttura dell’altare maggiore. La chiesa così rinnovata fu consacrata il 3 giugno 1824; dopo la visita di Pio IX nel 1849 ed elevata al rango di Basilica Minore.

Per le celebrazioni centenarie del 1853 si fecero grandiosi progetti per il monastero e per la chiesa: mentre Errico Alvino realizzava in due mesi la nuova facciata, in chiesa si fecero il nuovo pavimento di Gaetano Genovese e le pitture della volta di Gaetano Gigante. Rimase sospesa ancora una volta a costruzione del nuovo campanile e l’abbellimento delle cappelle.

Quando purtroppo vennero i tempi tristi della soppressione sabauda (1865) e la comunità dei Canonici venne sciolta: nessun altro lavoro venne fatto in chiesa ad eccezione di qualche miglioramento alle cappelle. All’inizio di questo secolo, ricostruitasi una piccola comunità, fu elevato sulla chiesa un appartamento per accoglierla (1912).

Sotto il governo dell’abate Pucci dal 1912 al 1928 si ebbero in chiesa importanti lavori che riportarono il tempio alla grandezza originale. Per l’opera dell’architetto Pietro Paolo Farinelli si demolì l’abside posticcia e l’altare maggiore venne eretto per l’Immagine della Vergine con due comode scale per accedervi, lasciando indipendente l’ampio presbiterio fornito di capace retroaltare con un insieme efficacemente scenografico.

L’altare però non venne toccato. Nel 1926 venne finalmente costruito il nuovo campanile che era rimasto incompiuto; Nel 1953 l’interno della chiesa venne completamente ripulito.

Oggi l’interno della chiesa è a croce latina capovolta con cupole decorate. Ha una volta a botte anulare e sopratutto una cupola ristrutturata .Possiede un unico altare stabile in marmo bianco e rosso levanto per progetto ed opera dell’architetto Eugenio Abruzzini, essendo il vecchio altare maggiore divenuto sede e supporto del ciborio eucaristico. L’antica balaustra dei marchesi Pinelle è stata spostata più avanti per rendere più visibile al popolo l’altare ed il presbiterio, mentre il pavimento del presbiterio rimovendo quello costruito nel 1929 dal parroco D. Carlo Filippi è stato finalmente rinnovato.

L’edificio esternamente appare come cedete di forma rettangolare con muri perimetrali in tufo.

Essa fu ufficialmente inaugurata l’8 settembre del 1839, con il trionfo di “Te voglio bene assaje”, ed era la festa di Napoli. dove il popolo diventava nel suo folklore il vero prostagonista della manifestazione .

Si trattava di un rito cristiano e allo stesso tempo pagano in quanto caratterizzato da processioni , carri allegorici cerrnevaleschi , sagra di canzoni , luminarie , fuochi dpartificio e sollazi vari come delle danze che mostravano gli stessi movimenti della tarantella che molto ricordano quelle fatte anticamente nello stesso luogo in onore della divinità Dionisio o ancor peggio quella dei riti propiziatori orgiastici tenuti secoli prima in onore del Dio Priapo ,

Il tutto nell’incanto di splendide notti settembrina lungo il favoloso arco del golfo di Napoli , dal castello Angioino a Marechiaro.

Questa festa divenne a partire dal 1836 anche lìoccasione per presentare sempre nuove canzoni ed un’occasione culturale e sicuramente industriale , Essa raggiunse il suo massimo splendore nel 1839 quando la manifestazione era oramai in grado di decretare trionfi e sconfitte musicali . Cantanti, musicisti ed editpri in quel periodo facevano a gara per essere presenti .

Purtroppo quando in città nel 1860, arrivò Garibaldi , difeso in città dai camorristi dell’epoca, , l’anno successivo la Piedifrotta scomparve . Napoli non era più capitale , e la festa venne putroppo sospesa nel 1862 dal nuovo potere massonico, a seguito del decreto nazionale di soppressione di tutti i conventi e la confisca dei beni mobili e immobili della Chiesa, compreso il santuario di Piedigrotta.

Ripartì diversi anni più tardi, nel 1876 , grazie alla buona volontà di Luigi Capuozzo, un distribuitore di giornali che al posto delle parate militari pensò bene di mettere solo carri allegorici., ma apurtroppo la manifestazione andò incontro al suo declino con l’avvento del fiorente business delle industrie discografiche di fine Ottocento, convogliata in una preziosa rassegna di canzoni che sostituirono i canti del popolo. Mentre guadagnava il suo grande patrimonio musicale, Napoli perdeva definitivamente paradossalmente la vera essenza della Piedigrotta.

Quei canti popolari, anticamente eseguiti nei pressi della Crypta, divennero canzoni, eseguite in piazze e spazi più ampi. Il popolo neanche sfilava più, avendo perso il suolo ruolo di attore per assumere quello di spettatore.

Con la nascita del Festival della Canzone Napoletana, nel 1952, anche la rassegna canora di Piedigrotta declinò, insieme alla Festa che l’industria discografica aveva conquistato.

La sospensione del 1982 seguì ai disagi del terremoto d’Irpinia, anche se la sfilata dei carri fu comunque sovvenzionata da un’associazione privata per qualche anno ancora.

Dal allora qualche amministrazione comunale ha timidamente tentato con qualche discutibile tentativo di riaccendere l’appuntamento settembrino. Tentativi definitivamente abortiti del tuuto s, con l’evento ormai sradicato dall’identità e dalla memoria dei napoletani.