![]()

Quando nel 1860 si decise di edificare la nuova stazione ferroviaria di Napoli, la scelta cadde sul lato orientale di Napoli dove era ancora presente la vecchia cinta muraria aragonese che divideva la città da un ampia zona rurale per la maggior parte ancora paludosa , anche se mostrava per lunghi tratti , ampie zone bonificate e coltivate ad ortaggi.

L’intera zona conosciuta dagli antichi con il termine Paludes, aveva , come dice il nome stesso , un terreno ancora per molti tratti paludoso a causa delle acque che vi confluivano durante la stagione invernale dal colle di Lautrec attraverso il canale dell’Arenaccia.

Ma questo non scoraggiò per nulla il consiglio comunale che decise di edificare lanuova Stazione Centrale delle Ferrovie proprio al centro della zone delle paludi, in un’area denominata“Giardino dei Caraccioli” prospiciente la zona della Duchesca dove un tempo vi era una magnifica villa costruita da Giuliano d’Aragona, Duca di Calabria e figlio di Ferdinando I.

N.B. L’edificio sorgeva nelle vicinanze di Castel Capuano a fronte a lo giardino grande e confinava con la murazione.

La città non era in verità totalmente sprovvista in quel periodo di reti ferroviare . Da Napoli partivano già due reti ferroviarie: una per Castellammare, Nocera e Vietri e l’altra per Caserta, Capua e Presenzano. Ciascuna di esse, a causa della diversa gestione, si attestava a proprie stazioni, poste a breve distanza l’una dall’altra lungo l’antica via detta de’ Fossi.

Le due stazioni pre-unitarie che favano capo ai due brevi tratti ferroviari erano quella del Bayard per Nocera e quella della Regia Strada Ferrata per Capua.

In quel periodo da Napoli partivano soltanto due strade ferrate: una per Castellammare, Nocera e Vietri e l’altra per Caserta, Capua e Presenzano. Ciascuna di esse, a causa della diversa gestione, si attestava a proprie stazioni, poste a breve distanza l’una dall’altra lungo l’antica via detta de’ Fossi.

Per la costruzione della Stazione Centrale delle Ferrovie, che doveva sostituirequella borbonica stazione Bayard, (capolinea della prima linea Napoli Portici),i problemi sorti non erano pochi d risolvere. Essa infatti con la sua presenza avrebbe interrotto il percorso diretto Arenaccia – via Garibaldi con grave difficoltà per l’attraversamento dei vari dislivelli esistenti con le due vecchie stazioni; ed avrebbe inoltra costituito ostacolo per la realizzazione di quel nuovo quartiere orientale progettato dall’ingegnere Luigi Giura.

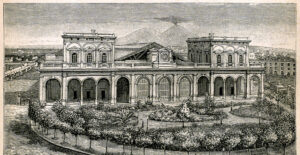

Ma nonostante questo, si decise ugualmente di procedere affidando il progetto agli architetti Breglia ed Alvino che il 2 giugno dell’anno 1861, primo anniversario dell’indipendenza italiana, posero atraverso il luogotenente del re, la prima pietra.

La stazione fu aperta al traffico il 7 maggio 1867 ma i lavori terminarono nel 1869 con la sistemazione urbanistica dell’area antistante denominata piazza della Ferrovia che era più avanzata e di dimensioni inferiori all’attuale piazza Garibaldi.

L’edificio costruito aveva un colonnato di granito rosa ed il fronte neo-classico recante un famoso orologio che come certamente sapete all’epoca regolavano il traffico dei treni stessi i cui binari si addentravano tra le due ali del fabbricato spingendosi fin quasi nella piazza .

CURIOSITA’:In principio gli orologi della Stazione Centrale erano due, l’uno rivolto verso la piazza e l’altro verso i binari ed entrambi sistemati in un tempietto che, in posizione centrale, sovrastava gli archi colleganti i due corpi di fabbrica laterali. Quando durante l’ultimo conflitto mondiale i bombardamenti distrussero la bella tettoia di ferro e vetro e con essa anche l’orologio interno, fu ritenuto opportuno non ricostruire quanto danneggiato. All’orologio superstite, quello rivolto alla piazza, fu sostituito il vecchio quadrante bianco con le cifre romane in nero con uno più moderno a fondo nero e cifre bianche arabe. Anche quest’ultimo orologio, insieme all’intero complesso, è stato vittima del piccone demolitore del 1960 e di esso resta solo un ricordo nella memoria di chi scrive e ingiallite immagini in cartoline d’epoca.

Come si evince da vecchie cartoline del passato , la parte centrale del porticato era provvista di grandi porte con vetrate le quali pare ebbero vita breve e da esso prendevano origine i sei binari fiancheggiati da due ali occorrenti ai servizi per il pubblico in arrivo ed in partenza.

Dinanzi ad essa fu creata un’area verde con aiuole e per la sua realizzazione fu abbattuta parte della murazione aragonese con tre torri: la Partenope, l’Aragona e la S. Severo. Nella nuova piazza, denominata Piazza dell’Unità Italiana, si decise di collocare una fontana ancora in lavorazione costituita da un gruppo marmoreo rappresentante la Sirena Partenope posata sopra uno scoglio intorno al quale s’intrecciano delfini, testuggini, cavalli marini e piante acquatiche.

N.B. L’opera, realizzata da Onofrio Buccino, si trova oggi in piazza Sannazaro all’imbocco del tunnel Laziale.

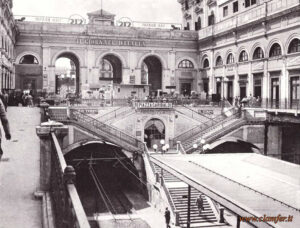

Ovviamente con il progressivo aumento del traffico si determinò presto negli anni la necessità di rivedere l’assetto della stazione e destinare spazi più ampi alla circolazione nella zona.

Ma per allargare la piazza e far posto ad un nuovo moderno edificio, bisognava innanzitutto prima demolire un vecchio fabbricato progettato dagli architetti Breglia ed Alvino e quindi ben presto sotto il piccone demolitore caddero tra il1954 e il 1960 ad una ad una le granitiche rosee colonne della vecchia stazione e con esse tanti ricordi dei napoletani.

Il progetto legato alla costruzione della nuova stazione ferroviaria realizzata nel 1886, in una posizione più arretrata di 250 metri rispetto alla posizione precedente ,fu affidato all’architetto e urbanista Enrico Alvino, che ne stabilì la conformazione e posizione nell’ambito di uno studio urbanistico per la riorganizzazione del tessuto viario cittadino.

N.B. L’intervento ha comportato tra l’altro la realizzazione dell’attuale Piazza Garibaldi.

CURIOSITA’: la stazione è frutto della fusione di tre elaborati selezionati. La copertura dell’atrio a nervature incrociate formanti un alto cassettonato posato su pilastri a croce rastremati fu ricavata dal disegno di Nervi; la sistemazione urbanistica della piazza derivò dal progetto Cocchia-Zevi; mentre la realizzazione della pensilina bassa e continua, autonoma rispetto al corpo del fabbricato, fu tratta da quello di Battaglini.

A completamento del complesso fu eretta una torre di ben sedici piani per gli uffici compartimentali. La stazione, con pianta a tre braccia, è posizionata sull’estremo di un lato, onde consentire la libera visuale del Vesuvio resa possibile dal nuovo assetto della piazza. In definitiva l’opera «resta tuttavia di notevole interesse specie per la sintesi fra lo strutturismo di Nervi ed il manierismo wrightiano» .

Come vi ho prima anticipato , dinanzi alla stazione ferroviaria, il nostro comune decise di collocare in un’area verde con aiuole, una fontana ancora in lavorazione che possiamo considerare con orgoglio tra le più monumentali e scenografiche fontane della città.

La sua collocazione fu decisa dal Municipio, ed essa fu finalmente installata nel 1869, ma la sua iniziale collocazione doveva in origine avere un destino diverso.

Nel 1861, infatti, su segnalazione dell’architetto urbanista Enrico Alvino (1809-1876) lo scultore Onofrio Buccini fu incaricato dall’architetto Luigi Cangiano per conto del

Municipio di Napoli di eseguire un gruppo marmoreo per una fontana dedicata alla Sirena Partenope da collocare nei giardini della Villa Nazionale (l’attuale Villa Comunale) tramite un contratto che venne firmato il 2 ottobre dello stesso anno.

Ma con nuova stazione ferroviaria di Napoli, che andava a sostituire la vecchia stazione Bayard,le cose presero una direzione diversa ed il magnifico gruppo scultoreo si decise di installarlo invece dinanzi alla stazione per accogliere i viaggiatori che arrivavano in città con il treno. Essa resa funzionante con l’allacciamento idrico donava alla piazza , dedicata nel frattempo all’Unità d’Italia, un incredibile meraviglioso effetto scenografico.

Nel 1904 accadde poi che in piazza venne inaugurato un nuovo gruppo scultoreo a Giuseppe Garibaldi, eseguito da Cesare Zocchi’. Un monumento imponente, affollato di nuove figure femminili simboliche tra le quali, l’Italia e una nuova giovane, austera Partenope Liberata – anche dalla coda – ma con lo stemma sabaudo tra le mani.

Pochi anni dopo fu decretato dalla Commissione toponomastica municipale che la piazza prendesse il nome dell’eroe dei due mondi.

Garibaldi con la sua spada, lo sguardo severo accompagnato dalla nuova algida italica Partenope, convissero circa vent’anni con la l’altra vecchia dirimpettaia, la mitica, ammaliatrice e caudata Sirena Partenope, provvista di cetra e fantasiosi mostri marini.

Negli anni Venti, con il nuovo piano regolatore e i lavori per aprire la Galleria di Posillipo (poi chiamata Galleria Laziale), l’area di Mergellina subì grandi cambiamenti urbanistici. Venne effettuata una vasta colmata a mare e fu creata l’attuale piazza Sannazaro, pensata come sbocco della galleria e collegamento con viale Gramsci.

Il nuovo progetto di urbanizzazione prevedeva anche lo spostamento della fontana dai giardino antistanti la vecchia stazione centrale, al centro della nuova piazza.

La bellissima fontananel 1924, fu quindi spostata dalla vecchia stazione al centro della nuova piazza, dove si trova ancora oggi.

Come potete notare recandovo in Piazza Sannazzaro , la fontana della sirena Partenope è una delle più scenografiche e imponenti di Napoli.

La scultura realizzata in marmo bianco, si eleva da uno scoglio di pietre vulcaniche posto al centro di una vasca ellittica inserita al di sotto del piano erboso di una estesa aiuola circolare, recintata. Il dinamico e volumetrico gruppo è composto nella parte bassa da un groviglio composto da quattro grandi fantasiose creature marine dalle espressioni grottesche. Sui quattro lati dei scogli emergono ricoperti da vegetazione e concrezioni marine: un superbo cavallo marino dalle zampe palmate, un bizzarro leone marino dai barbigli squamati, un minaccioso delfino dalle pinne rostrate, una grossa tartaruga marina.

Sopra queste figure finalmente troviamo la sirena Partenope, rappresentata con lunghi capelli ondulati e un atteggiamento fiero. Il corpo è parzialmente avvolto da alghe marine, mentre la lunga coda squamata le scende lungo il fianco sinistro. Con la mano destra regge una lira danneggiata, mentre con la sinistra alzata sembra chiamare qualcuno con un gesto solenne.

Ma state attenti. la sirena Partenope olte che bellissima è anche una potente seduttrice ed al suo canto hanno resistito nel tempo solo due uomini : Ulisse ed Orfeo .

A meno che voi , desiderosi di una conoscenza superiore non vi lasciate volutamente ammaliare dalla bella Partenope concedendo poco spazio al suo corpo .

ARTICOLO SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA