![]()

Durante la Settimana Santa, nella nostra città, ma sopratutto in buona parte della costa sorrentina e nelle nostre isole, si realizzano con antica devozione alcuni suggestivi e sentiti rituali religiosi che incarnano da secoli una delle più antiche tradizioni locali del nostro grande Patrimoni culturale , quella dei SEPOLCRI .

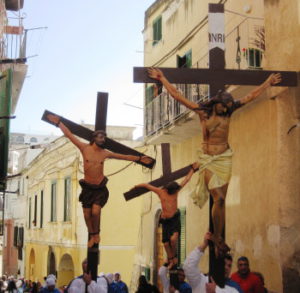

Tali riti che rievocano i momenti più drammatici della vita di Gesù come la sua cattura, il suo processo e sua la crocifissione non rappresentano ,come uno sguardo superficiale potrebbe ravvisare la sola manifestazione di un folklore popolare, ma la manifestazione di un sentimento profondo di fede ed emozioni con il quale per tradizione la pietà popolare continua a ricordare la passione di Cristo ,facendo visita in processine ad alcuni speciali altari sacri allestiti in determinate chiese per preservare la Santissima Eucaristia che sarà consumata dai fedeli il Venerdì Santo, giorno in cui la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra Messa.

N.B. Non viene indicato un preciso percorso per i Sepolcri: le chiese da visitare vengono scelte da ciascun fedele in maniera autonoma e anche il numero può variare, anche se tradizionalmente i Sepolcri dovrebbero essere in numero dispari, tre, cinque o sette, numeri che dovrebbero richiamare la SS. Trinità (3), le Piaghe di Gesù (5) e i Dolori di Maria (7)l. A Napoli Il giorno fatidico, il vero struscio è quello del Giovedì Santo quando la tradizione pasquale e la liturgia della Settimana Santa prevede che i fedeli vadano a visitare i sepolcri nelle chiese, che, secondo un’antica tradizione, devono essere almeno tre e sempre in numero dispari.

Nella nostra città il tradizionale “giro dei sepolcri” si celebra con il famoso ” STRUSCIO ” le cui origini risalgono addirittura al periodo del Vicereame Spagnolo, quando, per questioni di ordine pubblico, fu vietata nella Settimana Santa , per questioni di ordine pubblico,la circolazione di carri, carrozze e animali lungo il tratto di Via Toledo. Le persone che infatti affollavano la strada durante questa setimana al fine di osservare e seguire una delle tradizioni pasquali più sentite e praticati in città , mise in difficoltà i fedeli perchè li obbligava a percorrere a piedi il tradizionale ” giro delle sette chiese”, a cui da tempo erano abituati. Da quel momento in ogni settimana santa nel tratto di Via Toledo, il passeggio tra centinaia di persone divenne quindi molto lento costringendo la gente a procedere lungo il tratto di strada strusciando (strisciando) le suole delle scarpe dei piedi lentamente sul selciato stradale , Questo, associato al rumore delle stoffe ancora rigide dei vestiti nuovi indossati per l’occasione, producavano un suono sommesso, detto appunto “struscio”, anche se c’è chi sostiene che la parola struscio possa significare adulare i santi, in riferimento alle adorazioni .

CURIOSITA’: L ‘espressione dialettale “Fà ‘e sette cchiesielle ” deriva proprio dal citato ” giro delle sette chiese”che oggi si usa per far riferimento a chi, non avendo altro da fare, ha l’abitudine di gironzolare per le case altrui, per ammazzare il tempo, per inciuciare e per accaparrarsi gratuitamente un caffè.

Via Toledo gia di per se , durante l’anno , era una sorta di gigantesco teatro sul quale sfilavano carrozze di tutti i tipi . Era quella strada , in quei tempi il luogo di una costante gara che vedeva impegnati nobilta’e alta borghesia nell’aggiudicarsi il primato della carrozza più bella e quando questa strada per decreto vicereale si trasformò venne costretta ad essere percorsa dal, dal giovedi’ santo al sabato santo solo a piedi , le cronache dell’epoca testimoniano che ‘o struscio, oltre ad essere un fenomeno religioso, divenne occasione per mettersi in mostra e farsi vanto del proprio stato sociale .I napoletani , infatti , abili nel trasformare il sacro in profano , conferirono allo struscio un valore mondano.

La nobilta’ tutta sfoggiava in quella circostanza sfarzosi costumi e ricche uniformi ed erano soliti vestirsi pomposamente di velluto nero col soprabito ricco di bottoni d’oro e d’argento.

N.B. In quell’ epoca si soleva fare una certa distinzione tra quello del giovedi’ e quello del venerdi’ santo . Il giovedi’ santo vedeva affluire in Via Toledo anche gli abitanti dei quartieri popolari , portando quella nota di gaiezza tipica del popolino.

Il venerdi’ santo invece era riservato alla piu’ raffinata rappresentanza della citta’, la nobiltà’ autentica .

Quella che insomma nell’intento iniziale aveva come scopo quello di andare a visitare almeno tre chiese e recitare preghiere davanti al sepolcro di Gesu’, si trasformò presto in un momento dell’anno assai atteso soprattutto dai giovani e dalle donne, poiché cominciò a rappresentare l’occasione per sfoggiare l’abito nuovo; Le Dame adornate con somma gala, portate dentro ricche sedie indorate a mano (essendo vietate le carrozze) giravano quasi tutte le chiese della città con volanti, servi, paggi, e tutta la loro corte, vestiti con le più ricche livree, con estremo lusso, e con le teste artificiosamente accomodate. Ed in tal maniera camminavano la città e visitavano i sepolcri in giorni cotanto sacrosanti, dando qualche scandalo piuttosto che edificazione .

CURIOSITA’ : Da qui, il termine “struscio” indica lo scalpiccio di piedi che “strusciano” senza fretta e richiama il suono onomatopeico degli abiti da festa, inevitabilmente lunghi, che spazzano il marciapiede lungo il percorso. Ecco quindi spiegata anche l’accezione moderna: fare struscio è diventato sinonimo di farsi belli, agghindarsi, per andare in giro per le strade, passeggiare senza fretta e senza meta con amici e parenti prendendosi il tempo di guardarsi intorno e di farsi guardare e, perché no, piluccando anche prelibatezze gastronomiche.

I napoletani seguendo l’esempio , concepirono lo struscio come la festa della primavera , durante la quale non solo la nobiltà’ , ma anche la borghesia , sfoggiava i migliori abiti ; insomma una vera e propria gara di sfarzo ed eleganza che costrinse nel 1781, il re Ferdinando IV di Borbone addirittura ad intervenire per mettere un freno allo sfaggio di tanta ricchezza ed eleganza , Per rendere la festività religiosa più austera egli ordinò che le donne andassero semplicemente ornate di veli, e senza dare scandalo.

Durante il regno di Ferdinando , lo struscio assunse quindi dimensioni piu’ modeste ma tuttavia con un certo tono e quando la dinastia Borbone cesso’ di regnare la consuetudine decadde , ma il rito comunque resto’.ed ancora oggi resta una delle nostre tradizioni culturali religiose più sentite in città .

N.B. : Quello delle sette chiese era all’epoca una settimana molto attesa soprattutto dai giovani ragazzi e ragazze che attendevano con ansia quel periodo per ottenere dai genitori degli abiti nuovi da indossare per le festività pasquali .Era insomma una perfetta occasione per sfoggiare abiti nuovi e per fare nuove amicizie, mentre le instancabili e “nferrùte” (tremende) mammà partenopee, di ogni estrazione sociale, agghindavano le figliole in età da marito e le accompagnavano in un interminabile struscio nella speranza di accasarle. Quella via si trasformava cosi’ in un salotto dove gli innamorati erano certi di incontrarsi e le dame incrociando i vari cavalieri mostravano tutta la loro maestria nello ‘ strusciare ‘ sul lastricato di Via Toledo , i loro delicati piedini . La vanità per il vestito nuovo, doveva indurre comunque alla misura; mai troppo elegante o troppo appariscente, in particolare per le donne.gia sposate o fidanzate In modo, dunque, da non creare disagio nel fidanzato. Una passeggiata con uno spirito gioioso e di festa, ma vigili senza distrarre l’attenzione dall’amata, senza sospendere sospetti e gelosie. La passeggiata prevedeva un lungo percorso da via Pessina a piazza Trieste e Trento e viceversa. Altra curiosita’ di quei giorni era la comparsa della paglietta , copricapo estivo fatto di fili di paglia intrecciati . Gli uomini coglievano l’occasione per deporre in quel giorno la bombetta o il cilindro per indossare il cappello estivo che con gesto affettato , veniva tolto al passaggio di una bella donna .

Secondo un’antica credenza, all’epoca occorreva occorreva per celebrare la settimana santa, fà ‘e ssette chiesielle, cioè visitare sette tra le principali chiese cittadine che ancora oggi sono quella dello Spirito Santo, di San Nicola alla Carità, di San Liborio alla Pignasecca, della Madonna delle Grazie, di Santa Brigida, San Ferdinando di Palazzo e infine San Francesco di Paola; tutte localizzate lungo il tragitto che va da Piazza Dante ( un tempo Largo Mercatello ) fino a Piazza del Plebiscito( gia’ Largo di Palazzo).

Il rituale prevedeva ed ancora oggi prevede l’usanza di intrattenersi a pronunciare orazioni in ciascuna di queste chiese, nelle quali per l’occasione i “sepolcri” sono adornati di fiori bianchi e di candele accese.

Ancora oggi tradizionalmente l’itinerario usuale si svolge solitamente lungo tutta Via Toledo partendo da piazza Dante per giungere poi a Piazza Plebiscito dove a partire dall’Ottocento la Basilica di San Francesco di Paola divenne la naturale conclusione del percorso,

Si parte cominciando dalla Chiesa di San Domenico Soriano, una splendida chiesa barocca decorata da Cosimo Fanzago dove tra altro si possono anche ammirare delle bellissime statue realizzate da Giuseppe Sammartino (quello del Cristo Velato, per intenderci).

Da questa , realizzando tutto sommato un incredibile percorso d’arte, ci si sposta nella vicina Piazzetta Sette Settembre. per visitare il sepolcro della cinquecentesca arricchita da dipinti di Francesco De Mura (abside) , Fedele Fischetti (presso l’ altare del transetto destro ), Giovan Vincenzo Forli ( Annunciazione ) e di Fabrizio Santafede.

Piu avanti lungo Via Toledo tocca poi spostarci nella seicentesca, dove sono stati battezzati alcuni dei principali artisti napoletani da Domenico Scarlatti, a Pacecco de Rosa, a Agostino Beltrani, ed è adornata da affreschi e dipinti dei principali pittori del Seicento e del Settecento napoletano: Solimena, De Mura, De Matteis.

N.B. La chiesa di San Liborio alla Pignasecca, fondata, verso la metà del XVI secolo da un’ Arciconfraternita intenta alla cura dei poveri e degli infermi , custodiva un tempo varie opere di modesta fattura, tra cui il santo titolare sull’altare maggiore opera di Paolo De Matteis , Essa era un’altra di quelle chiese che un tempo appartenevano alle cosidette ” sette chiese ” ma nel 1957 accadde che la Chiesa dovette essere chiusa per problemi strutturali.

Tra le curiosità legate a questa chiesa la piu divertente è certamete quella legata a al giorno della feste di San Liborio che avveniva il 22 luglio. ed oggi scomparsa. Tra le donne della Pignasecca in questo giorno all’interno della chiesa venivano distribuite delle scope benedette con le quali toccava ripulire la chiesa in modo frenetico e forsennato.Tale manovra aveva una valenza fortemente simbolica in quanto le donne, pregando San Liborio, chiedevano la guarigione dalle malattie del fegato e dai calcoli renali, dovute forse ad una dieta non propriamente bilanciata e sana. La “scopata” continuava poi anche nelle zone limitrofe soprattutto nella zona del mercato, quella più soggetta all’accumulo di sporcizia. Questa tradizione, però, non era ben compresa da tutti infatti spesso le donne partecipanti venivano inseguite e fatte scherno di provocazioni con allusioni a sfondo sessuale.

Eccoci poi a Piazza Trieste e Trento nella famosa,Chiesa di San Ferdinando, con gli splendidi interventi marmorei di Domenico Antonio Vaccaro, tra cui spicca l’altare maggiore. Essa fu edificata dai Gesuiti e per tradizione è la chiesa degli artisti poiche’ vi si celebrano generalmente le esequie di attori e cantanti napoletani .

In questa chiesa realizzata sotto la direzione di Giovan Giacomo di Conforto e, in seguito, sotto quella di Cosimo Fanzago, potrete ammirare non solo un bellissimo altare maggiore opere di Luca Giordano ma anche prestigiose opere d’arte di Maldarelli, Paolo De Matteis, Sarnelli e sopratutto di Giuseppe Ribera , detto lo Spagnoletto raffigurante San Bartolomeo , il quale affisso nella chiesa attiro’ un gran numero di persone al punto che lo stesso vicere’ duca di Ossuta chiese di vederlo e ne resto’ tanto colpito da commissionare all’autore un altro quadro di San Antonio di Padova da donare a questa chiesa. Qui potrete inoltre ammirare statue di DomenicoAntonio Vaccaro e Giuseppe Sanmartino

CURIOSITA’. Ferdinando IV proibi’ di seppellire nessuno in questa chiesa ad eccezione della sua seconda moglie ; in questo modo Lucia Migliaccio , duchessa di Florida , la donna a cui fu donata la splendida villa Floridiana al Vomero , gode del privilegio di avere la piu’ grande cappella funeraria del mondo: il monumento e’ opera di Tito Angelini .

Nei pressi di questa chiesa esiste ancora oggi una di quelle chiese che faceva parte dell’eventuale percorso dello struscio . Si tratta della chiesa di Santa Brigida che rappresenta una delle strutture religiose più belle della nostra città .poiche nel suo interno costituisce per la ricchezza di opere pittoriche realizzate da grandi pittori, una sorta di vera e propria pinacoteca. Qui possiamo infatti ammirare opere di Giuseppe Simonelli, Paolo De Matteis, Giacomo Farelli , Massimo Stanzione e sopratutto Luca Giordano ,il quale dopo la sua morte venne sepolto in questo luogo , il 13 gennaio 1705, come ci ricorda una lapide posta nel cappellone di sinistra .

Come vi abbiamo accennato a partire dall’Ottocento la Basilica di San Francesco di Paola divenne la naturale conclusione del percorso, Essa come tutti sappiamo si trova nella piazza più grande della città, ovvero in Piazza Plebiscito e fu edificata in questo luogo nel 1815, per volere di Re Ferdinando I, una volta rientrato a Napoli dal suo esilio a Palermo durato 10 anni. Egli dopo il congresso di Vienna, con il suo rientro a Napoli volle mantenere quella promessa di voto fatta a suo tempo a San Francesco di Paola se avesse riavuto il trono e quindi edificare una basilica da dedicare allo stesso santo come ringraziamento per l’avvenuta riconquista del regno incaricando l’architetto Pietro Bianchi di Lugano (uno dei migliori artisti del’epoca della scuola neoclassica), di erigere l’attuale Basilica

Nella nella chiesa a cui si accede da d un ampio pronao formato da sei colonne in stile ionico e due pilastri ,sul quale è possibile leggere la dedica al santo, notere un grande spazio rotondo centrale circondata da un colonnato corinzio continuo di trentadue colonne di marmo di Mondragone alte 11 metri che sorreggono una imponente cupola centrale e sei cappelle abbellita e arricchita da numerose sculture e pitture di artisti neoclassici napoletani del 1800 alcune delle quali provenienti da chiese precedentemente demolite nella stessa piazza durante il perio di Murat. , Potrete quindi ammirare opere di Tommaso De Vivo, Giuseppe Bonito, Camillo Guerra, Nicola Carta, Pietro Benvenuti, un giovane Luca Giordano e Paolo De Matteis.

Lo struscio di Via Toledo come avete certamente capito è quindi un’antica tradizione che ancora resiste al tempo anche se purtroppo con il soppravento dell’over turismo che oggi attanaglia la città e la conseguente diffusa gentrificazione che sta comportando un radicale processo di trasformazione urbana , essa ha perso molto del suo originario significato .

La perdita di molta di quella popolazione residente che trasmetteva di padre in figlio molte delle tradizioni storiche e culturali nonche religiose come in questo caso del nostro modo di vivere e sentire con emozione la settimana santa , oggi è stata sostituita da persone non residenti che affollano i luoghi citati solo per qualche giorno e da bravi turisti cercano altre cose come il solo mangiare o divertirsi .

Per loro la nostra settimana santa consiste solo in una passeggiata per le vie del centro cittadino, cogliendo così l’occasione per vedere il solito Murales di Maradona , il ristorante dove si mangia , ma sopratutto si balla e si canta sui tavoli mentre i camerieri rompono volutamente dei patti per farli divertire .

Le nostre sette chiesette sono oggi sostituite dal fascino di un cuoppo di zeppole e panzarotto e di una fresca dissetante limonata a cosce aperte . Loro, i turisti guardano distrattamente le nostre chiese considerate vecchie e desuete cose che non vale neanche la pena di vedere ed i nuovi napoletani residenti in cambio di un nuovo urbanismo neoliberale , barattano volentiere veccchie tradizioni in cambio di nuove strategie di marketingche comporti loroe più lucrosi flussi di capitale economico. .

La nostra città come tante altre metropoli, turistiche sta oggi riformulazione la sua urbanistica e le sue antiche tradizioni trasformando il suo spazio urbano in maniera coerente ai processi di ristrutturazione economica globale, che vedono come unico progetto un nuovo ruolo economico di chi lavora nel settore ristorativo o recettivo alberghiero.Con il consolidamento di questi ruoli abbiamo trasformata i nostri luoghi storici come qualcosa facente parte di una città “imprenditrice”, e quindi gestiti come una aziende da cui ricavare quanto piu danaro possibile.

Al contrario se oggi vogliamo veramente continuare ad assistere a riti che in questa settimana sono una vera commemorazione rappresentativa della Passione di Cristo, dobbiamo sopratutto recarci nei meravigliosi paesi della penisola Sorrentina dove lo scenario legato a queste feste pasquali è sicuramente più toccante e caratteristico. In questi piccoli luoghi la settimana santa, rappresentano da secoli, il momento di massima socializzazione per eccellenza e non è difficile vedere, mentre si cammina tra la folla, persone che salutano a ogni metro, perché in qualche modo gli abitanti di una piccola cittadina si conoscono quasi tutti tra di loro.

Tra le varie processioni che rievocano in qualche modo i momenti più drammatici della vita di Gesù, quelle che si svolgono nei piccoli pasesi della penisola sorrentina , sono certamente tra le piu belle e caratteristiche (insieme a quelle di Procida) della intera Europa sia per storia che per tradizioni. In questo incredibili luoghi in questi giorni , da Massalubrense a Sorrento, da S. Agnello a Vico,Equense, e da Piano a meta di Sorrento, è tutto un fitto intrecciarsi di mesti e raccolti pellegrinaggi in visita ai sepolcri allestiti nelle varie chiese che si svolgono dal pomeriggio del giovedi santo fino alla note del venerdi santo.

N.B. Protagonisti assoluti di questi rituali penitenziali sono le confraternite, associazioni di fedeli, e dunque organizzazioni laiche, assai numerose e attive sul territorio.

La più seguita e famosa di queste processioni è sicuramente quella diegli Incappucciati che si tengono il Giovedì e il Venerdì Santo a Sorrento. Le sue origini risalirebbero addirittura al 1200.. Qui le processioni sono due, una “bianca”ed una “nera”. In entrambe i costumi degli incappucciati avvolgono il capo con un lungo cappuccio a punta lasciando o visibili solo gli occhi, mentre il resto del corpo appare completamento coperto avvolgendo con guanti anche le mani.

A distingure gli incappuciati delle due distinte processioni sono solo i colori degli abiti mentre il capo è spesso per entrambi cinto da una corona di spine. I loro costumi donano comunque a queste manifestazioni una particolare bellezza estetica e un’eleganza molto suggestiva.

La processione bianca, organizzata dall’Arciconfraternita di Santa Monica che rappresenta l’uscita di Maria alla ricerca del figlio , si svolge alle prime ore dell’alba del Venerdì Santo, mentre quella “nera”, denominata del ” Cristo morto” organizzata questa volta dall’Arciconfraternita della Morte, percorre solo in serata le vie cittadine ed è forse il momento più suggestivo della sfilata perchè rappresenta il ritrovamento della Madre del figlio crocifisso. La processione si svolge per delle strette stradine buie, solo debolmente illuminate dalle solo luci e fiaccole che recano in mano gli incappucciati .La proiezione delle loro ombre lunghe e appuntite sui muri, dà luogo ad un’atmosfera mistica, assai evocativa in quanto rappresentano il ritrovamento della Madre del figlio crocifisso.

Gli incappucciati questa volta vestono il saio nero,e portano a spalla la statua della Madonna Addolorata vestita a lutto e quella del figlio morto,

Momento particolare dell’intera processione è quello dei cosidetti ” misteri “cioè quello dei tanti simboli della Passio Christi che i giovani portano con rispettoso silenzio e raccoglimento su vassoi di metallo. Ognuno di essi rimanda ad un preciso momento della tormentosa vicenda terrena del figlio di Dio, tradito e condannato a morte( la corona di spine, la canna, il martello, i chiodi , il sudario, i dadi, la spugna, la lancia ,la lanterna, la borsa, il gallo, il coltello con un orecchio, la tovaglia ed il flagello)

.Il corteo procedendo lento e solenne per le quiete vie dell’antica cittadina, in un clima di forte raccoglimento arriva sino ai quartieri di nuova costruzione e dopo aver fatto visita ai Sepolcri rientra nella chiesa dell’Annunziata alle prime luci del giorno in un profondo e commosso silenzio interrotto solo dal sommesso salmodiare dei frati e degli incappucciati.

.Il corteo procedendo lento e solenne per le quiete vie dell’antica cittadina, in un clima di forte raccoglimento arriva sino ai quartieri di nuova costruzione e dopo aver fatto visita ai Sepolcri rientra nella chiesa dell’Annunziata alle prime luci del giorno in un profondo e commosso silenzio interrotto solo dal sommesso salmodiare dei frati e degli incappucciati.

Al rientro in chiesa, sull’imbrunire del venerdi santo , il nero corteo preceduto dallo stendardo della Confraternita viene accolto dalla banda musicale che intona il coro del famoso “Miserere” ed il rito, a questo punto, grazie a questo canto sommesso, si fa davvero commovente.

La Penisola sorrentina vede comunque svolgersi oltre a queste due processioni a Sorrento , altre importanti manifestazioni di devozione a Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Massalubrense e Vico Equense.

Quella che si svolge nel piccolo e grazioso paesino di Sant’Agnello è una processione che si sviluppa in tre fasi : la prima in Coena Domini il Giovedì, la seconda nel Cuore della notte come quella Bianca di Sorrento prima dell’alba del Venerdì ( cosiddetta degli “annunziatori” )e la terza , quella nera di sera del Venerdì Santo. Dietro ognuna di queste processioni un’Arciconfraternita con storie e tradizioni simili a quella delle sorrentine.

Prima della processione,in apertura del corteo un coro fatto di sole voci femminili intona un doloroso cantoi cui versi (“il Figlio mio dovề?”) esprimono forte da un lato il dramma dell’ amore materno , mentre dall’altro straziano il cuore dei presenti . A queste note risponde il coro del “Miserere”, che Gregorio Allegri compose nella prima metà del seicento, in una commovente polifonia di voci che squarciano lievi l’attonito silenzio della notte. La processione a quel punto si snoda tra le strette stradine del centro per far visita ai Sepolcri adeguatamente approntati nelle chiese

N.B. I fedeli partecipanti alla processione, vestiti con un saio bianco con mantellina azzurra, hanno tra le mani torce e lampioni che, oltre ad illuminare il cammino ordinato e composto dei confratelli e cittadini, dona suggestivo risalto alle tante croci di legno portate a spalla da ragazzi e adulti, e ai “martiri” che, ricordiamolo, rappresentano le testimonianze degli strumenti della passione, martirio e morte di Cristo.

La terza Processione Nera è quella della sera delVenerdì Santo, dove si porta una statua del Cristo morto del diciassettesimo secolo adagiata su di una coltre mortoria del secolo scorso per far rientro nella chiesa dei SS. Prisco e Agnello.

A Piano di Sorrento, altra graziosa località della Penisola, il giovedì sera si svolge una processione che parte dalla Basilica di San Michele e viene aperta da dodici lampioni argentati. Anch’essa è preceduta da un rullo di tamburi che annuncia l’arrivo del corteo preceduto da una grande vela azzurra, dietro alla quale i confratelli della SS. Annunziata, vestiti di bianco, portano grandi pannelli con ritratte le immagini dell’Ultima Cena e quelle del tradimento, arresto, interrogatorio, tortura e morte di Gesù. Questo cammino di meditazione e penitenza si conclude poi il giorno successivo con la Processione del Cristo Morto, tenuta da i confratelli dell’Arciconfraternita Morte e Orazione, che nel loro saio nero, sfilano per strade e piazze dalle prime ore del venerdì e fino all’alba. Il rientro della Madonna avviene cantando in coro il tradizionale Miserere a cui questa volta si aggiunge anche quello bellissimo dello Stabat Mater.

Anche nella vicina cittadina di Meta di Sorrento, ovviamente troverete le classiche processioni del giovedì sera e venerdì notte con visita ai Sepolcri che vedono questa volta impegnata l’Arciconfraternita della SS. Immacolata. Qui i “paputi”, come sono detti gli incappucciati, con saio e cappuccio bianco e cingolo azzurro, sfilano, oltre che con i tradizionali elementi presenti anche nelle altre processioni, anche con la rappresentazione di un’aquila romana fra due “flagelli”, a testimoniare la presenza di un potere che non seppe evitare la condanna a morte di Cristo.

Il venerdì notte, a far visita ai sepolcri , interamente vestiti di nero ma recanti luci , croci e lastaua di Maria , saranno invece gli incappucciati dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso,

N.B. Ogni due anni nel lunedì santo a queste cerimonie tradizionali si aggiunge lastorica rappresentazione della “La via della Croce”, che ripercorre i momenti più intensi della Passione di Cristo.

Le processioni pasquali , come vi abbiamo accennato si tengono anche in altre località della penisole sorrentina .

I cortei della “Via Crucis” si svolgono infatti il venerdì santo anche a Vico Equense

che ha come peculiarità il colore stavolta viola dei confratelli . Essa si ferma ogni due anni ferma per dare spazio a quella di Seiano, e poi a Massalubrense.

Il venerdì sera. di Seiano, si tiene ogni tre anni ed è una processione che si differenzia dalle altre per la presenza di circa quattordici cavalli che sfilano lungo le strade, insieme alla massa dei fedeli, dei confratelli incappucciati e di alcuni uomini in abiti d’epoca.

Altri bellissimi cortei di venerdì notte si svolgono anche nella frazione Trinità posta in collina, che pur somigliando alle altre processioni, ha la peculiarità di avere i confratelli con un diverso il colore delle vesti( unico in tutta la Penisola,) e la partecipazione di un gruppo di persone vestite con costumi dell’epoca che inscenano un drappello di soldati romani con a capo Giuda Iscariota. La rappresentazione dei vari momenti della Passione e morte di Cristo acquista in tal modo una drammaticità ancora più realistica e toccante. La sera, ad uscire in corteo con il tradizionale corredo di simboli, luci e la statua di Gesù morto, sono ancora una volta le suggestive figure degli incappucciati interamente vestiti di rosso. Bellissime le immagini di queste figure dal colore così acceso che solcano con devozione e austerità le quiete stradine del paese.

Anche la frazione di Mortora, sulla dolce collina che domina Piano di Sorrento, i confratelli completante incappucciati della bellissima chiesa di S. Maria in Galatea, nella processione del venerdì notte e sera, oltra al solito rito delle statue del Cristo e dell’Addolorata portate a spalla nelle vecchie stradine della frazione, hanno comunque introdotto personaggi in costume d’epoca. Quì possiamo osservare un gruppo di soldati romani, con bellissime armature, elmi, e mantelli, che rappresentano i legionari che condussero Gesù al Calvario e dal Golgota al Sepolcro. Vi è un secondo gruppo in abiti d’epoca che ricorda tre personaggi della Passione: l’apostolo Giovanni, Giuseppe d’Arimatea (che mise a disposizione il suo sepolcro per accogliere la salma di Gesù) e Nicodemo (l’anziano che nella Sinagoga difendeva Gesù). Infine, il gruppo delle donne che seguì Gesù fino al calvario e furono di conforto al dolore di Maria. A chiudere il bellissimo corteo, un potente coro femminile.

La nostra penisola sorrentina come vedete conserva il persistere di tradizioni centenarie segnate da fede e pietàche li tiene che continua a tenere uniti i suoi abitanti riconoscibili da quelli del fiume di turisti che ogni giorno riempie ogni angolo delle loro strade,

In questi momenti a quelle processioni così diffuse in tutta la penisola , i sorrentini mostrano il loro senso di appartenenza a questa terra . Lì quella sera ci sono i sorrentini e con loro i padri, le madri ed i nonni, non più presenti, che a loro hanno trasmesso quei valori. Ai turisti è subito evidente che quello spettacolo non è “fatto” per loro, quando ancora non si intravedono i primi incappucciati tra le fiaccole, quando ancora non si sentono le note terribili del Miserere, essi comprendono dai volti dei sorrentini che di quello che sta per accadere, essi sono sì spettatori ma non ne sono né la ragione né il fine. Le ragioni stanno nella fede e nell’identità.

Le forme della Processione del Venerdì Santo a Sorrento sono quelle della tradizione, formatasi tre secoli or sono, controriformista, spagnola e gesuita della Chiesa Cattolica.

I Sorrentini dei nostri giorni continuano a partecipare alla vita delle varie Arciconfraternite, con uno spirito ed una riservatezza che sorprendono. Farne parte è motivo di orgoglio, di riconoscimento sociale, di sorrentinità, di condivisione dei comportamenti civili e morali. Un elemento di costruzione del tessuto sociale.In questi riti che si trasmettono da secoli vi è la sociologia e l’antropologia della gente della Penisola, la storia del loro confronto con la modernità e con il passato.

Anche nella non lontana cittadina di Castellammare esiste ancora oggi il rituale del Giovedì Santo di visitare i cosiddetti sepolcri, ovvero le solenni esposizioni del Santissimo, allestiti in occasione della Settimana Santa.

Secondo un’antica tradizione questa passeggiata ha luogo lungo tutto il centro antico, partendo dalla chiesa di San Vincenzo, continua per via Sarnelli con la Cattedrale, poi per Strada del Gesù con la omonima chiesa e da quì continuando si fa visita sia alla chiesa di San Bartolomeo che a quella della Pace, poi proseguendo per via Santa Caterina.si va dritto fino all’Acqua della Madonna per concludere percorso di fede nella chiesa di San Ciro o a Porto Salvo.

Ed anche qui come a Napoli la gente un tempo veniva da tutte le parti per fare lo struscio, partecipando con entusiasmo a questa tradizione sentita e condivisa da tutta la comunità. Ognuno infatti andava prima a vedere come avevano addobbato i sepolcri nelle chiese, ammirando l’impegno e la creatività delle varie confraternite I vari negozianti per l’occasione preparavano vetrine ricche di luci e di colori dove mostravano il meglio dei prodotti in commercio sopratutto nel centro della cittadinache all’epoca era considerata come “la viaToledi di Napoli”.

In ultimo e certo non per ordine di impotanza vglio a tutti ricordare anche un’altra bellissima e commovente settimana santa che ogni anno caratterizza l’isola di Procida .

La Pasqua a Procida è un evento ricco di tradizioni popolari che richiama migliaia di persone tra turisti e fedeli che assume notevole valenza di emozioni, spiritualità e folklore. Si tratta di una tradizione secolare a cui partecipano tutti gli abitanti dell’isola .

I procidani vivono questa festa con grande partecipazione, entrando nel clima pasquale molte settimane prima, con la preparazione dei “misteri”, carri allegorici realizzati faticosamente attraverso lunghi mesi e nottate di lavoro .

I carri realizzati rappresentano immagini della vita di Gesù .

A partire dalla domenica delle Palme, i fedeli si recano in chiesa in processione portando un rametto di ulivo o di palma, che viene benedetto durante la messa, con valore propiziatorio, tornati a casa il pranzo sarà rigorosamente umile, per rispettare una lettura del passo del Vangelo, dove si descrive la Passione di Cristo.

Un detto procidano cita: “Domenica delle palme, messa lunga e tavola corta”.

La sera del Giovedì Santo, viene svolta la suggestiva processione degli Apostoli Incappucciati dove dodici confratelli della Congrega dei Bianchi impersonano i dodici Apostoli ai quali si aggiungono il Priore, i cerimonieri, il centurione.

Con il capo coperto si incamminano per le strade dell’isola rappresentando in alcune chiese il rito della lavanda dei piedi.

La processione viene organizzata ogni anno dalla più antica confraternita dell’isola, quella dei Bianchi o del SS. Sacramento, fondata nel 1583 dal cardinale Innico D’Avalos d’Aragona.

La prima parte del rituale della processione, si svolge nell’Abbazia di San Michele Arcangelo . Dodici confratelli dei Bianchi, indossando il loro abito di confraternita, durante la solenne messa, celebrano il rituale della Lavanda dei Piedi.

Al termine della messa, gli apostoli s’incappucciano e con una croce sulla spalla, una corona di spine sul capo procedono in processione scortati dalla figura del “centurione”, dai cerimonieri, dai restanti partecipanti della confratenita e da altri uomini appartenenti ad altre confraternite che sfilano con in mano dei grossi ceri.

Le soste della processione vengono effettuate presso le chiese che s’incontrano lungo il percorso.

Al termine della processione, gli apostoli sostano in una chiesa prestabilita per il rituale dell’Ultima Cena.

Gli apostoli, disposti lungo un grosso tavolo, consumano un frugace pasto a base di legumi, pesce arrostito, agnello, pane azimo e vino.

Il Venerdì Santo, viene svolta la grande processione dei Misteri.

I “misteri” sono carri con scenografie che rappresentano scene del Vecchio Testamento e del Vangelo realizzate con vari materiali : cartapesta, legno, plastica, polistirolo e altri materiali poveri.

Le pesantissime tavole sono realizzate ex-novo ogni anno, nel numero di 40 – 60, e percorrono, sorrette a braccio dai confratelli , il centro storico dell’isola, generalmente da Terra Murata a Marina Grande.

La partecipazione alla processione è molto sentita e coinvolge l’intera comunità isolana.

La processione viene organizzata dalla confraternita dei Turchini o dell’Immacolata Concezione, fondata nel 1629 dai padri Gesuiti .

Nella piazzetta antistante l’Abbazia di San Michele Arcangelo, il confratello dei Turchini più anziano procede alla cosiddetta “chiamata”, o raduno, di tutti i partecipanti secondo un ordine ben stabilito.

La processione si apre con il suono di una tromba seguito da 3 colpi di tamburo che chiama a raccolta la popolazione .

Da Terra Murata, l’antica fortezza a 90 metri sul livello del mare, sopraggiunge il corteo della Congrega dell’Immacolata Concezione. I confratelli, con le loro mantelline azzurre e turchesi (da cui l’altro nome di Congrega dei Turchini), si prendono il centro della scena.

Il clima è surreale e Incute timore, come se l’atmosfera fosse ancora quella dei primi del ‘600 quando – si racconta – non mancavano scene cruente di autoflagellazione. Per fortuna, l’arrivo dei bambini stempera immediatamente l’elettricità nell’aria. L’ambiente diventa festoso. Cominciano a sfilare i Misteri.

I primi carri sono quelli dei bambini. Seguono gli altri carri allegorici con rappresentazioni del Vecchio Testamento e del Vangelo .

Ai “Misteri” seguono le “statue” che sono portate a spalla da due o quattro giovani ; le statue della Madonna dell’Addolorata e del Cristo Morto. Dietro quest’ultima, il corteo dei fedeli .

Ai lati del corteo sfilano due ali di confratelli, ciascuno avente in braccio un “angioletto a lutto” per la circostanza, bambini piccolissimi – uno, due anni – vestiti con abitini neri bordati d’oro.

I padri con la divisa bianca e azzurra della Congrega portano in processione i figli più piccoli, ancora più piccoli di quelli che hanno aperto la sfilata dei carri.

Un vero e proprio “rito di iniziazione” dove tutto si tiene: sacro e profano; tradizione e innovazione; passato, presente e futuro; padri e figli.

Il percorso è tutto in salita. Si procede lentamente. Si respira un’atmosfera di fede e profonda devozione. Il “Cristo” sale alla “Terra”, accompagnato dal salmodiare, in latino, di sacerdoti e fedeli.

La processione dei misteri ha termine in Piazza Marina Grande, mentre le statue del Cristo e dell’Addolorata vengono ricondotte nell’Abbazia di San Michele Arcangelo ove, nel primo pomeriggio, viene celebrata la famosa funzione religiosa de l’ Agonia.

La Domenica di Pasqua, la tradizionale messa con i riti della liturgia cattolica, chiude la settimana Santa e ad ogni fedele, resterà quel carico di spiritualità che lo sosterrà nell’anno a venire.

Queste emozioni, questa storia, questa fede, ad uno sguardo superficiale possono apparire come una sola manifestazione di folklore popolare, mentre noi invece crediamo che si tratti della manifestazione di un sentimento profondo di chi per tradizione voglia conservare il suo attaccamento culturale a questo territorio e preservarne le sue radici storiche .