![]()

Ogni 10 settembre si celebra San Nicola da Tolentino, un frate agostiniano del XIII secolo, noto per i suoi esorcismi, i suoi miracoli e per una vita spesa tra digiuno, preghiera e carità .

A 14 anni entrò fra gli eremitani di sant’Agostino di Castel Sant’Angelo come oblato, cioè ancora senza obblighi e voti. Più tardi entrò nell’ordine e nel 1274 venne ordinato sacerdote a Cingoli.

Dedicava buona parte della sua giornata a lunghe preghiere e digiuni. Un asceta che diffondeva sorriso, un penitente che metteva allegria. Le sue giornate erano scandite da Messe, confessioni, visite ai poveri e ore di preghiera. Le anime del Purgatorio — si dice — gli apparivano per chiedere aiuto. E lui non si tirava indietro.Non si fermava davanti a nessun tormento spirituale. Non cercava di spiegare il mistero, lo serviva. Si racconta che liberò persone da ossessioni e possessioni con la sola forza della preghiera.

Dedicava buona parte della sua giornata a lunghe preghiere e digiuni. Un asceta che diffondeva sorriso, un penitente che metteva allegria. Le sue giornate erano scandite da Messe, confessioni, visite ai poveri e ore di preghiera. Le anime del Purgatorio — si dice — gli apparivano per chiedere aiuto. E lui non si tirava indietro.Non si fermava davanti a nessun tormento spirituale. Non cercava di spiegare il mistero, lo serviva. Si racconta che liberò persone da ossessioni e possessioni con la sola forza della preghiera.

Lo definivano protettore delle Anime Sante e chi lo conosceva raccontava di guarigioni, apparizioni, e numerose conversioni. Egli era un esorcista, un guaritore, ma sopratutto un uomo che affrontava le difficoltà con la preghiera e la Messa.

Lo sentivano predicare, lo ascoltavano in confessione o negli incontri occasionali, ed era sempre così: veniva da otto-dieci ore di preghiera, dal digiuno a pane e acqua, ma aveva parole che spargevano sorriso. Molti venivano da lontano a confessargli ogni sorta di misfatti, e andavano via arricchiti dalla sua fiducia gioiosa.

Egli era uno di quei frati che non restava nel chiostro. Andava tra la gente. Parlava con malati, prigionieri, poveri. E ascoltava pensieri nascosti, soprattutto quando, da alcuni, arrivavano le anime del Purgatorio in cerca di una parola, una messa, una tregua.

Tra gli episodi più noti della sua vita fu quello in cui una notte , la Madonna gli apparve porgendogli un pane da immergere nell’acqua: . Lui era malato , lo mangiò e guarì da una grave malattia. Da quel giorno san Nicola prese a distribuire il pane benedetto ai malati che visitava, esortandoli a confidare nella protezione della Vergine Maria per ottenere la guarigione in caso di malattie sia fisiche che spirituali.

Da quel momento, i panini benedetti di San Nicola divennero piccoli simboli di speranza da distribuire a chi soffre.

Gli scritti dei Bollandisti descrivono i panini come simbolo. di potente intercessione divina eed efficace strumento di protezione dai disastri: incendi, tempeste, epidemie .

La storia insegna che molti sono i miracoli attribuiti all’uso dei panini; tramite essi furono sedate tempeste, domati incendi e placate epidemie; tali fatti prodigiosi avvennero sia in Italia che in Belgio, in Spagna, in Perù e in altre parti del mondo.

Un grande quadro presente all’interno della Basilica precisamente nella Cappella delle Sante Braccia, ricorda che nel 1447 il Palazzo dei Dogi a Venezia fu assalito da uno spaventoso incendio, esso fu domato solo quando vi furono gettati tra le fiamme i panini di S. Nicola e fu così che per riconoscenza il Doge fece San Nicola Coprotettore della Repubblica Veneta.

A Genova l’Arcivescovo calmò una tempesta che metteva in pericolo la vita di molti marinai e la perdita di numerose imbarcazioni, gettando i panini di San Nicola tra le acque agitate che subito si calmarono.

La pala d’altare del presbiterio all’interno del Santuario ricorda un fatto prodigioso accaduto a Cordova, in Spagna: quando nel 1602 infuriava la peste i Padri Agostiniani portarono in processione la statua di San Nicola fino all’ospedale dove il cappellano attendeva all’ingresso sorreggendo un grosso crocifisso e i Padri Agostiniani se ne andavano per strada a distribuire panini benedetti: la statua arrivata davanti al crocifisso fu vista piegare la testa per baciare i piedi di Gesù e il crocifisso fu visto staccare le braccia dalla croce per abbracciare la statua del santo. La peste scomparve e molte persone furono guarite dopo aver mangiato i panini benedetti.

Ancora oggi i panini benedetti di San Nicola diventano simbolo di intercessione potente e vengono ai fedeli dai padri vincenziani soprattutto in situazioni difficili quando alcune malattie sia fisiche che spirituali , hanno bisogno anche della fede nche per ottenere la guarigione .Ovviamento essendo questi un segno sacramentale, prima di intingere i panini nell’acqua per mangiarli, va recitata con fede una preghiera al santo tolentinate

Padre Nicola non aveva bisogno di grandi opere. Il miracolo era restare. Trenta anni nello stesso convento, a fare ogni giorno le stesse cose. E farle bene. Così bene da cambiare la vita di chi gli stava intorno.

Sempre accompagnato da voci di miracoli, nel 1275 si stabilì a Tolentino dove resterà fino alla morte il 10 settembre 1305.

Le sue reliquie riposano a Tolentino, ma il suo nome ha viaggiato. Anche a Napoli ,nascosto tra i palazzi del Corso Vittorio Emanuele e la collina di San Martino, c’è un santuario che porta il suo nome.

Parliamo ovviamente di quel bellissimo seicentesco Santuario di San Nicola da Tolentino,che con il suo convento sorge immersa nel verde della collina di San Martino , a ridosso del Corso Vittorio Emanuele. Ad essa vi si giunge attraverso una piccola salita (o attraverso dei gradini ) di Corso Vittorio Emanuele.

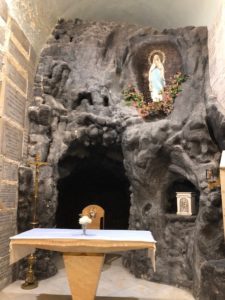

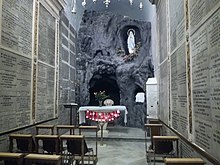

Dentro la chiesa esiste costruita pietra su pietra , una Grotta costruita nel 1800, dedicata alla Madonna di Lourdes , sulle cui pareti esistono centinaia di ex voto che raccontano storie di malattie vinte, grazie ricevute e situazioni disperate risolte. Ciò che infatti rende caratteristico il santuario, e forse unico tra tutte le chiese d’Italia, sono le pareti ed i pilastri ,( inclusi quella della Sacrestia) , ricoperta quasi per intero da lapidi ex-voto e da una serie infinita di iscrizioni marmoree che attestano la riconoscenza all’Immacolata di Lourdes. Se ne contano più di tremila e tra le tante lapidi, rientrano anche nomi importanti come quello della famiglia del medico santo Moscati che dopo avere a lungo frequentato il santuario fece apporre nella chiesa una targa marmorea, tuttora visibile, in segno di gratitudine alla Vergine per una grazia ricevuta . Si racconta in zona che anche lo stesso Giuseppe Moscati spesso si recasse in questa chiesa prima di andare a fare visita agli ammalati.

La chiesa, fondata dai Padri Agostiniani fu costruita tra il 1619 ed il 1631 da Giovan Giacomo di Conforto su di un terreno precedentemente appartenuto al nobile Scipione de Curtis e poi donato ai frati . Dopo i padri agostiniani ( espulsi nel decennio francese ) , il complesso fu dato in gestione prima ai monaci di San Martino ( padri Certosini ) e, successivamente, ai padri Vincenziani della MIssione che preso possesso del complesso religioso nel 1860 vennero poi espulsi nel 1860 per poi rientrarvi ai primi anni del Novecento .

Tra i vincenziani che abitarono la chiesa, i fedeli ricordano particolarmente San Giustino De Iacobis per il miracoloso episodio avvenuto in occasione del colera del 1836 quando il padre organizzò una processione della Madonna Immacolata della Medaglia Miracolosa e per grazia, il colera cessò. Il re di Napoli, Ferdinando II di Borbone per l’occasione fece coniare e diffondere un milione di Medaglie Miracolose in oro, argento e alluminio. La statua della Madonna, è ancora oggi presente in una saletta accanto la Sacrestia.

L’interno della chiesa ha subito nel corso dei tempi una serie di interventi di restauro e di rifacimento tra cui certamente quello più incisivo fu quello effettuato da Domenico Antonio Vaccaro nel settecento con numerosi stucchi e un pavimento di marmo bianco inserito al posto di quello originale maiolicato del 1733, di cui rimane qualche traccia nella seconda cappella di destra. Di particolarmente prezioso vi è l’altare laterale dedicato a San Nicola da Tolentino e le pareti del presbiterio che insieme al soffitto sono state dipinte da Saverio Altamura. L’altare maggiore In marmo è opera dello scultore napoletano Bartolomeo Granucci . Nella prima cappella a destra troviamo il dipinto di Giuseppe Castellano San Giuseppe col Bambino e i Santi Gennaro ed Elmo e, nella prima cappella a sinistra, due tele di Giuseppe Simonelli poste ai lati di un crocifisso ligneo seicentesco.

Ma la cosa che veramente non ti aspetti di trovare in questo luogo incastrato tra tanti palazzi , oltre alla grotta è un qualcosa che sorprende tutti: uno dei pochi lembi verdi antichi sopravvissuti alla intensa ’urbanizzazione della nostra città . Un giardino sacro, vivo, che accompagna da secoli la preghiera dei frati e dolcemente si arrampica verso la Certosa di San Martino, lasciandosi alle sue spalle Il frastuono della città Qui la fede prende fiato.

Esso rappresenta rappresenta il volto segreto della fede a Napoli e uno dei pochi luoghi in città la fede convive con la terra.

Miracolosamente risparmiati dal cemento in questo luogo i frati vincenzini, conservano ancora oggi giardini , vigneti , orti e antichi terrazzamenti dove oltre che respirare aria salubre si può godere uno dei più belli e suggestivi panorami su tutto il golfo di Napoli. Dalla terrazza dell’antico monastero e dai suoi fantastici giardini posti ai piedi della collina di San Martino si può infatti ammirare tutta la bellezza del golfo di Napoli .

L’intero complesso è ancora oggi gestita dai padri vincenziani nella figura di padre Luigi Napoleone che continua a custodire preghiere, silenzi e storie di guarigione, mantenendo viva una devozione antica con sguardo fermo e presenza discreta fatta di ascolto, confessioni, benedizioni e tanta umanità. Un punto di riferimento per chi cerca risposte e conforto .