Nella opinione comune Federico Dehnhardt (Hannover 1787 – Napoli 1870) è il botanico tedesco, che nell’Ottocento realizzò i bei Parchi dei Siti Reali di Napoli e che fu il grande collaboratore per 50 anni del Prof. M. Tenore nell’Orto Botanico di Napoli, sia come disegnatore botanico che come Primo Giardiniere esperto in piante esotiche. Sappiamo che studiò e classificò per primo l’Eucaliptus Camaldulensis e che collaborò attivamente con le Accademie Botanico-floristiche e con le Società Orticole di Vienna e di Berlino.

Ma seguendolo negli spostamenti da Hannover a Vienna e da Monza a Napoli e nella lunghissima permanenza a Napoli, Friedrich Dehnhardt ci appare come un personaggio modernissimo, e, al contempo, emblematico di un’epoca antica, difficile e contraddittoria, che lui attraversa tutta, dagli albori del Romanticismo alla travolgente ondata Napoleonica, fino ai nuovi assetti politici italiani ed europei del secondo Ottocento.

La sua vicenda umana ci conduce attraverso luoghi ed ambienti in cui si è fatta la storia dell’Europa, e la sua lunga vita si esplica in una attività che a prima vista può sembrare settoriale e orbitante solo intorno al bel mondo e ai grandi luoghi di studio di Napoli, ma che invece è un segno della sintesi tra le acquisizioni scientifiche e le istanze artistiche dell’Ottocento, una sintesi che origina paesaggi nuovi su territori antichi.

La vita di don Federico (come lo chiamavano a Napoli) è anche un destino: La regione germanica di Hannover ne segna il primo ambiente di vita e la sua iniziale mortificante condizione di ospite in un orfanotrofio per bambini orfani di guerra, viene controbilanciata dalla protezione offertagli dalla contessa Christiane von Reventlow, che ne valorizza il talento e la passione botanica invogliandolo verso lo studio e il giardinaggio, cioè verso quelli che saranno i grandi interessi della sua vita.

La sua formazione culturale animata da grande passione per la botanica furono certamente alimentati inizialmente da due grandi maestri come Christian Abraham Fischer e Heinrich Adolf Schrader (rispettivamente ispettore e del direttore dell’Orto botanico di Gottinga), a cui la contessa Christiane von Reventlow,lo affidò prima di studiare Floricoltura nella scuola di Wilhelmshöhe e quindi a Vienna per il praticantato nel Parco di Schonbrunn, dove osserva la Collezione Privata Imperiale di piante esotiche.

Nel 1807, raggiungendo Milano con un estenuante cammino a piedi per 40 giorni, grazie ai buoni auspici della Marchesa Cusani, Friedrich viene assunto come giardiniere (1807-10) nel Giardino Inglese della Reggia di Monza ricco di chinoiseries (residenza del napoleonide Eugenio Beauharnais, ma voluta in precedenza dall’Imperatrice d’Austria M. Teresa).

CURIOSITA’: Come potete notare egli ebbe quindi molte opportunità per relazzare la sua formazione botanica nonostante la sua iniziale condizione di ragazzo povero e orfano . solo grazie alla sue tenacia e alla sua rigorosa educazione mentale associata ad un talento ed una sensibilità fuori dal comune , egli sebbene partisse da una posizione di subordine, seppe beneficiare in modo ottimale di tutte quelle frequentazioni molto importanti, rivelatesi poi fondamentali non solo per il beneficio immediato, quanto per acquisire una “dimensione al confronto” con persone colte e di rilievo, a cui egli risponderà sempre in modo ineccepibile e con inappagata sete di conoscere sviluppando nel tempo una formazione botanica ampia e aperta alle novità.

Da perfetto paziente metodico e sensibile indagatore della Natura, il nostro don Federico, da quel momento trasforma ogni occasione per raccogliere e sudiare da lavoratore indefesso e appasionato una enorme raccolta di dati e quindi anche lui, come tanti viaggiatori nordici dell’epoca si muove verso il Mezzogiorno d’Italia, ma con l’esigenza specifica di studiare il Giardino Inglese della Reggia di Caserta che ha sentito lodare in Germania e di osservare da vicino la ricchezza delle piante esotiche, che notoriamente trovano a Napoli l’ambiente idoneo per attecchire e moltiplicarsi e gli aristocratici-cultori per ospitarle.

Quando nel 1810, (regnanti Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte) giunge a Napoli a 23 anni, trova accoglienza sul Colle di Capodichino nella “Villa dei Riti Misteriosi” di Christian Heigelin, ex ambasciatore di Danimarca presso i Borbone, di fatto capo della Massoneria Napoletana e punto di riferimento per gli stranieri tedeschi, francesi e svizzeri e per gli acattolici, che abitano e lavorano nella capitale.

Dehnhardt ha già conosciuto a Schonbrun il Giardino Giapponese, le Piante Esotiche Imperiali e le finte Rovine Romane, e ha fatto esperienza a Monza di vegetazione esotica; ma il suo animo romantico viene stregato dai paesaggi partenopei, incredibilmente autentici, belli e ricci di storia, e da una terra incontaminata e generosa, dove prosperano gli assortiti giardini botanici di un collezionismo privato.

Emozione e curiosità si trasformano in creatività: il Giardino Inglese di Caserta, gli Scavi di Ercolano e di Pompei, il clima accogliente, i bagliori notturni del Vesuvio riflessi nel mare e l’anello verde delle Colline del Golfo esaltano studi ed esperienze, suggerendogli una reinterpretazione tutta napoletana del Giardino di Paesaggio, in cui il gardener non riproduca le imitazioni del Bello Antico e crei degli scorci a sorpresa; quanto, piuttosto, valorizzi con buon gusto e competenza tutto ciò che questi luoghi già posseggono e sanno fare, e accentui i caratteri orientaleggianti del giardino inglese inserendovi le piante esotiche, già sperimentate o sperimentabili a Napoli e a Caserta.

Nasce così la risistemazione in chiave inglese del giardino di Villa Heigelin, la cui sorprendente trasformazione desta meraviglia nel jet-set napoletano accendendo i riflettori sul giovane, grande conoscitore di piante esotiche e delle struttura dei giardini inglesi”.

Viene pertanto nel 1813, assunto all’Orto Botanico di Napoli grazie all’insistenza di Michele Tenore, che ha urgente bisogno di un giardiniere botanico professionale, introvabile tra “quelli napoletani secondo lui, privi di qualsivoglia istruzione” e non rimodellabili (Lettera di Tenore al Ministro Zurlo), per intraprendere l’acclimatazione, lo studio e la riproduzione su vasta scala delle piante esotiche.

Napoli è il suo destino. E vi resterà per sempre. Vi presterà il Servizio Militare, nel 1816 sposerà una donna napoletana, Raffaella Ortolani, vi formerà una numerosa famiglia e acquisterà una casa e un Casino a Santa Maria ai Monti, sulla linea del Parco di Capodimonte, con la vista sul Golfo; assisterà alle Restaurazioni Borboniche, all’ingresso di Garibaldi a Napoli, alla caduta dei Borbone e all’avvento del Regno d’Itala con i Savoia .

A Napoli lavorerà per tutta la vita, resistendo al vaiolo e agli “assalti colerici” e assistendo da “uomo savio che pensa solo alle occupazioni campestri” alle frequenti turbolenze belliche e politiche del Regno Borbonico.

N.B. Egli è stato probabilmente forse l’unica persona capace di mantenere il suo incarico per quasi cinquant’anni, superando la dominazione francese, il regno delle Due Sicilie e, addirittura, finendo nel Regno d’Italia. Il suo merito e la sua bravura convinsero infatti tutti i politici a non toccare mai la sua posizione.

Gia dopo quattro anni dalla sua nomina ad ispettore dell’Orto Botanico diretto da Michele Tenore fondato dal re Giuseppe Bonaparte con decreto del 28 dicembre 1807) egli ricevette la nomina a direttore-giardiniere di tutti i giardini dell’allora Capitale partenopea, compreso Hortus Camaldulensis, cioè i giardini dei Camaldoli.

CURIOSITA’: Proprio ai Camaldoli Dehnhardt, grande studioso di botanica, intorno al 1832 si dedicò all’analisi e alla descrizione di un esemplare di Eucalyptus camaldulensis, varietà specifica ottenuta da un seme inviato dall’amico botanico Allan Cunningham dopo un viaggio di raccolta effettuato nel 1817 a Condobolin, cittadina del Nuovo Galles del Sud, nell’attuale Australia. Purtroppo, i tre eucalipti piantati da Dehnhardt furono tagliati nel 1920 per far spazio alla casa di un privato.

Il Real Horto Botanico diverrà la sua casa (1813-60) pur litigando solennemente e frequentemente con Tenore; l’Hortus Camaldulensis del Conte Ricciardi sarà il suo luogo di studio sugli Eucalypti e sui Citrus; il riallestimento della Villa di Chiaia, per il quale decise non solo di curare la scelta delle varietà arboree , ma anche di affiancare al passeggio alberato rettilineo, che caratterizzava la villa fino a quel momento, l’aspetto di un parco cittadino, con con sentieri e aiuole che richiamavano al pensiero romantico dell’epoca.

I suoi lavori al Parco della Floridiana gli consentirono di lavorare braccio a braccio con Stefano Gasse e Antonio Niccolini ( le archistars napoletane ). In questo luogo fece piantare oltre 150 specie di piante come camelie, palme, pini, lecci, platani e bossi .

Ma certamente quello che oggi forse resta ancora visibile del maggior contributo i questo grande botanico alla città di Napoli si trova nella composizione floristica del Parco di Capodimonte, il principale polmone verde della zona partenopea, progettato nel 1734 da Ferdinando Sanfelice, che nel 1840 Ferdinando II, decise di affidare a Dehnhart nella sua carica di direttore permanete.

La sistemazione del Parco di Capodimonte ha costituito per Friedrich Dehnhardt, la sua più grande sfida, ma anche la sua più celebrata vittoria;ancora oggi, a distanza di oltre un secolo, proprio a lui di deve l’introduzione all’interno del Bosco di nuove specie arborre tra cui tigli, castagni, olmi e cipressi , che conferiscono al verde del parco la struttura che mantiene ancora oggi, ovvero un giardino all’inglese che circonda la Reggia.

L’intervento di Dehnhardt su Napoli è alla fine risultato decisivo sotto il profilo storico, urbanistico e artistico, non solo perché rimodellò il paesaggio della città con senso scenografico e ricchezza botanica, ma anche perché, offrendo il modello del nuovo modo di far giardino a nobili e alto-borghesi, implicitamente velocizzò quel iprocesso di diffusione del Giardino anglo-cinese e di Esotizzazione del Mezzogiorno .

Le piante e gli alberi da fiore (mimose, camelie, magnolie , albero di S. Bartolomeo, albero dei tulipani, albero di Giuda, glicini, gelsomini, bouganvillee, ortensie, sterlitzie, ibiscus, pelargonii, plumbache cerulee, nasturzi, rose, yucche) tanti cactus e palme, o certi alberi da frutto (come nespolo, mandarini, loti e cotogni) che oggi ci sembrano un’ovvia espressione della flora italiana e del giardino mediterraneo, nella realtà sono quelle piante esotiche che a metà Ottocento i Cataloghi degli Orti Botanici di Napoli, Caserta e Palermo e dei vivaisti privati proponevano come delle novità, riscuotendo il consenso della popolazione. Ma sono proprio quelle piante che Federico Dehnhardt e, dopo di lui, il figlio Alfredo hanno contribuito notevolmente a diffondere nei giardini .

CURIOSITA’: Federico Dehnhardt ad un certo punto della sua vita, venendo considerato in città uno studioso internazionale e un un eccelente Architetto-Botanico era richiestissimo, anche a tarda età da molti nobili ed aristocratici, e persone imprtanti come il Marchese di Pietragratella al Vomero e il banchiere Arlotta ( che acquista una proprietà a S. Sossio) i loro giardini privati ai quali egli si dedica con la modestia e l’amore del primo giorno.

N.B. Egli realizzò anche i giardini per il Camposanto Grande

Insomma ci troviamo di fronte ad un grande uomo dalle umili origini che è stato capce con i suoi studi e la sua volontà capace di coglire le opportunità a lui concesse dalla vita e con umiltàtrsformarle in successo: egli esponendo il suo pensiero in modo semplice e con proprietà di linguaggio (comprese le espressioni dialettali nelle comunicazioni più confidenziali)ha lascato perlare i suoi giardini per lui. Ed infatti, le piante, che sono ormai endemizzate in Italia, ne esprimono lo spirito d’indagine; i colori dei fiori e l’aria salubre traducono il suo amore per il Creato e la sua sensibilità d’animo.

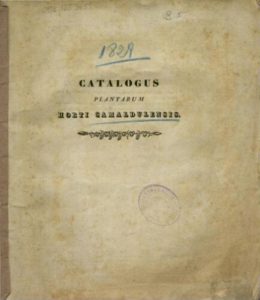

Come M. Tenore e G. Gussone, anche Federico Dehnhardt è un intellettuale e, col Catalogus Plantarum Horti Camaldulensis, con la classificazione di alcune piante e con la acclimatazione e riproduzione delle piante esotiche, rientra nell’impegno scientifico-botanico più rappresentativo dell’Ottocento Napoletano.

Ma è anche un modernissimo mediatore culturale. Grazie alla padronanza del Tedesco, del Francese(Monografia sui Citrus) e dell’ Italiano, contribuisce notevolmente alla circolazione universale dei Saperi e alla conoscenza dei Continenti lontani, sia curando studi, ricerche ed esperimenti a Napoli, che tenendo vivi i contatti con l’originario mondo germanico. In qualità di membro della Imperiale e Regia Società di Floricoltura di Vienna, di socio corrispondente della Società di Floricultura di Prussia e di espositore presso la Società di Orticultura di Vienna costituisce una grande risorsa nelle comunicazioni internazionali dell’Orto Botanico di Napoli.

Molto attivo in ambito di pubblicazioni scientifiche accademiche Dehnhardt rimase in contatto con molti studiosi con cui entrò in contatto nel corso della sua lunga carriera e pubblicò a Napoli, negli anni ’30 del secolo, la sua opera più nota, “Catalogus plantarum horti camaldulensis“.Le sue ricerche, invece, furono trafugate durante l’Unità d’Italia ed adesso sono conservate nel Museo di Storia Naturale a Vienna assieme ad una serie di piante che hanno preso il nome dello studioso tedesco.

Col passare del tempo sono cambiate la destinazione e la fruizione dei suoi giardini, che, ove non sono scomparsi, nel tempo sono divenuti storici. Mentre originariamente erano un luogo di amenità in un ambiente naturale ancora sano, e ad esclusivo appannaggio e responsabilità della committenza privata come regnanti, aristocratici e alto-borghesi, al giorno d’oggi questi stessi giardini come Chiaia, La Floridiana e Capodimonte rapprentano Parchi Pubblici e, dopo 200 anni e rari restauri, sono ancora un dono vivo. Essi rappresentano un patrimonio collettivo, preziosissimo sotto molti aspetti: in primis sotto il profilo botanico-ambientale per la benefica ricaduta sulla qualità della vita e sulla salute per un ampio raggio; sotto il profilo della Biodiversità; sotto il profilo storico-urbanistico come semantica delle trasformazioni dei luoghi attraverso il tempo; sotto il profilo identitario per lo stretto legame che esiste tra l’uomo e il paesaggio in cui vive; sotto il profilo didattico perché ogni singola pianta è un mondo complesso e un libro aperto del Mondo, che racconta non solo il rispetto della vita, ma anche il grado di civiltà delle persone e il livello di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni.

Nel tempo in cui corriamo al disinquinamento del Pianeta, il suo insegnamento maggiore sta nel dimostrarci come il verde pubblico sia necessario all’uomo per disinquinare il pianeta e quanto possa essere virtuoso l’intervento dell’uomo sulla Natura se ne comprende e ne rispetta le Regole e l’Armonia.

Se continuiamoa cementificare la nostra città e non riusciamo a capire nell’immediato che il Verde Pubblico rappresnte l’aria pura e il vero metodo per non soffrire il caldo durante l’estate contineremo ad inquinnare la nostra città con condizionatori accesi che rendono solo piu care le nostre bollette.

Abbiamo tutti noi quindi il dovere e la necessità di preservare e tutelare il verde della nostra città .

La memoria di grandi uomini come Federico Dehnhardt , seve a non dimenticare il messagio che lui ha voluto lasciare alla nostra città.

Il suo impegno sistematico e amorevole, per il verde dell’attuale Villa comunale dei Parchi Reali e dei giardini privati (questi ultimi oggi spesso scomparsi sotto la cementificazione selvaggia), non possomo ignorarlo se vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo migliore .

Il suo esempio di uomo non appariscente, ma bravo e sicuro di sè, doverebbero essere per questa “umanità malata “di narcisismo un modello di riferimento da seguire

Egli si tene infatti lontano dalla vita mondana, pago di una vita semplice, fatta di grande tenerezza per la moglie e per i figli (“al rientro in treno da Baronissi, giunsi al mio casino alle 11 e trovai tutti i miei per la strada attendendomi”) e di fede profonda in Dio

Una volta ritiratosi, il Bosco di Capodimonte fu diretto da suo figlio, Adolfo Dehnhardt. ma nel Real bosco gli fu dedicato un busto situata, di fianco a Porta Grande.

Morì a Napoli, nel 1870, ammalandosi di “tremore dei nervi” e di “una pertinace tosse nervosa”( praticamente di Tubercolosi )e fu sepolto nel cimitero inglese di Capodichino.

NOTE A PARTE

Nato come riserva di caccia, il Real Bosco è oggi un parco cittadino ad accesso libero: fu progettato nel 1734 dall’architetto Ferdinando Sanfelice – che immaginò due aree distinte: il giardino affacciato sul Golfo e la zona boschiva – ma la sua attuale configurazione si deve a Friedrich Dehnhardt, all’epoca capo giardiniere del Real Orto Botanico di Napoli, che nel 1833 ne definì la pianta perimetrale e la scansione degli spazi, attraversati da quattro grandi viali. In tutto il parco oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nell’arco di due secoli (compresi sei alberi monumentali presenti nell’Elenco nazionale), e diversi edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti.

Negli ultino tempi questi giardini sono oggetto di un restauro accurato che mira sopratutto a restituirne l’aspetto originale del parco esteso su due ettari,con un’alternanza di boschetti, prati e belvederi attraversati da viali (ripuliti dalla vegetazione) che offrono diversi scorci sul Vesuvio. Saranno a tal proposito messi a dimora 10047 alberi, 7616 arbusti, 43243 erbacee che puntano sopratutto a valorizzare una biodiversità, tra rari esemplari secolari – come il Canforo, il Taxodium mucronatum, un Eucalyptus camaldulensis – magnolie, tassi, cipressi, pini, un Cedro del Libano e una Melaleuca.

Mentre al recupero di un belvedere che è stato ribattezzato in questa occasione Belvedere dei Principi, sono stati già impiantati 62 alberi (tra cui lecci, tigli, aceri, farnie), 2450 arbusti (dalla rosa canina all’Albero della Nebbia) e 2465 erbacee,.

Per favorire il risparmio di acqua, tutti i viali sono stati realizzati con un conglomerato che è versione contemporanea del battuto di tufo dunque ad alta permeabilità, che consentirà il naturale assorbimento delle acque. Con lo stesso obiettivo si è provveduto a installare fosse drenanti per il recupero delle acque di ruscellamento, in continuità con il progetto originario dell’impianto borbonico (un progetto idraulico di drenaggio superficiale davvero all’avanguardia per l’epoca). E anche le aree a prato seguono criteri di basso impatto ambientale, grazie alla selezione di miscugli di semi che, nel periodo estivo, non richiedono irrigazione continua.

ARTICOLO SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA