![]()

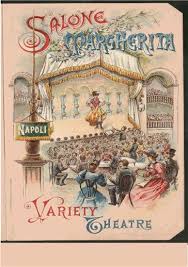

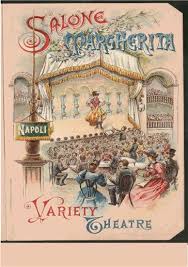

Correva l’anno 1890 e nella nostra città avvenne una svolta decisiva nell’orientamento dei gusti del pubblico e nel modo di concepire l’organizzazione degli spettacoli di varietà .

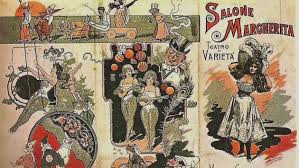

Con l’inaugurazione infatti della maestosa Galleria Umberto I avvenne in quel periodo anche l’apertura, nei suoi sotterranei, del Salone Margherita , il primo spazio teatrale costruito appositamente per accogliere attrazioni di café-chan-tant che in poco tempo si trasformo’ nel salotto buono della città e splendido ritrovo della mondanità.

La criminalità e le epidemie di colera che avevano sconvolto fino ad allora il quartiere San Ferdinando nei decenni precedenti con l’apertura di questo locale , sarebbero presto diventate solo un brutto ricordo. Il Salone Margherita, il primo caffè concerto della città e d’Italia, avrebbe rimediato alle pene del passato offrendo svago, frivolezza e, soprattutto, spettacolo!

Feste, balli e fantasia… anche Napoli in quel periodo aveva un assoluto bisogno della sua Belle Époque e e il luogo prescelto per tutto questo fu identificato in uno spazio sottostante alla Galleria Umberto I.

Fu capendo tutto questo che allora i fratelli Marino decisero di importare nella nostra città , il modello dei Cafè-chantant francesi in Italia, inaugurarono a Napoli, il 15 novembre 1890 nella galleria Umberto I , questo magnifico salone simbolo della Belle Epoque, alla presenza della créme cittadina: principesse, contesse, uomini politici e giornalisti come Matilde Serao.

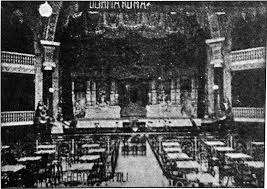

CURIOSITA’: La costruzione del Salone Margherita coincise quindi come avete certamente capito con un momento di diffuso risanamento urbano iniziato nel 1885 dall’ingegnere Emmanuele Rocco, proseguito da Antonio Curri e poi ampliato da Ernesto di Mauro: i tre “Haussmann” napoletani. Molti edifici furono abbattuti e alcune strade ampliate per lasciare spazio a negozi, caffè e alla neonata Galleria Umberto I, inaugurata nel 1890 con affaccio principale su Via Toledo. Due imprenditori locali, i fratelli Marino, ebbero la geniale intuizione di realizzare nei sotterranei un locale notturno sul modello del café chantant parigino, una vera novità nel panorama dello svago nazionale. Si trattava di una sala rotonda sormontata da una grande cupola centrale, con un palcoscenico mobile, due ordini di palchi e una platea in grado di ospitare fino a ottocento ospiti. Così come la Galleria portava il nome del Re d’Italia, il Salone venne intitolato all’amata Regina di casa Savoia, la stessa a cui i napoletani dedicarono anche la celebre pizza.

CURIOSITA’: La costruzione del Salone Margherita coincise quindi come avete certamente capito con un momento di diffuso risanamento urbano iniziato nel 1885 dall’ingegnere Emmanuele Rocco, proseguito da Antonio Curri e poi ampliato da Ernesto di Mauro: i tre “Haussmann” napoletani. Molti edifici furono abbattuti e alcune strade ampliate per lasciare spazio a negozi, caffè e alla neonata Galleria Umberto I, inaugurata nel 1890 con affaccio principale su Via Toledo. Due imprenditori locali, i fratelli Marino, ebbero la geniale intuizione di realizzare nei sotterranei un locale notturno sul modello del café chantant parigino, una vera novità nel panorama dello svago nazionale. Si trattava di una sala rotonda sormontata da una grande cupola centrale, con un palcoscenico mobile, due ordini di palchi e una platea in grado di ospitare fino a ottocento ospiti. Così come la Galleria portava il nome del Re d’Italia, il Salone venne intitolato all’amata Regina di casa Savoia, la stessa a cui i napoletani dedicarono anche la celebre pizza.

Sul quotidiano napoletano “Roma” del 9 novembre 1890 il cronista impegnato a commentare l’avvenimento scriveva: chantant in cui si fumerà, si ciarlerà, fra una canzone e un pezzo di musica […]. Nella Rotonda del “Caffe Chantant”, crociera inferiore, si veggono palchi in giro, graziose pitture, il tutto illuminato da opaca luce che viene dall’alto, cioè dalla crociera superiore, e quando è notte da candelabri a gas. Nel mezzo sorgerà una piattaforma mobile sulla quale i cantanti o le ballerine eseguiranno musica leggera o passi di grazia.Questa Rotonda è abbellita da sedici figurine allegoriche che rappresentano i progressi della musica e della danza, modellate e dipinte dal geniale artista Enrico Risi. Le pareti sono sovraccariche di putti, di fiori e frutti anche opera del sullodato artista. Il pavimento, come nel piano superiore, è di marmo bianco ed ha nel centro un mosaico rappresentante l’Italia …

L’inaugurazione, che avvenne nel novembre del 1890, per merito dei fratelli Marino, fu un vero successo e da quel momento in poi l’elegante locale fu sede dello svago notturno per un buon ventennio dei napoletani e di importanti personalita’ intellettuali di fine 800 e 900 tra cui : D’Annunzio, Crispi, Serao, Scarfoglio , Serao , Di Giacomo , Ferdinando Russo ed i principi ereditari di casa Savoia ( Vittorio Emanuele ) .

Esso ricalcò totalmente il modello francese, persino nella lingua utilizzata: i cartelloni, i manifesti, i contratti degli artisti e i menù erano tutti scritti in francese; così come i camerieri in livrea e gli stessi spettatori che parlavano tutti in francese.

I contratti degli artisti erano redatti in francese, come esigeva la moda del tempo fortemente influenzata dalle tendenze parigine. Anche la lista delle consumazioni era stampata in francese ed era questa la lingua che i camerieri usavano per rivolgersi al pubblico.

Tuttavia la consumazione delle bevande non doveva essere consentita, almeno all’inizio, nella stessa sala dove si svolgeva lo spettacolo ma in un’altra zona del locale, dove probabilmente funzionava un bancone di ristoro. Infatti in una cronaca tratta sempre dal “Roma” del 16 novembre 1890 il cronista lamenta appunto che “nella sala non si può fumare, né bere, né mangiare, né muoversi. Una regolare platea di sedie, di poltroncine e di poltrone ve lo impedisce”, I frequentatori abituali, “che per lo più appartenevano all’aristocrazia o alla crema della società intellettuale napoletana, [venivano] accolti dal portiere gallonato (famoso a Napoli quanto una vedette) [e) accompagnati ai palchi da un marchese decaduto.

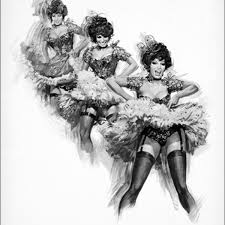

Il successo negli anni successivi fu enorme; tutti scendevano giù al salone Margherita a vedere il can can. La forma circolare del locale fu un progetto nato in armonia con il disegno dell’intera Galleria Umberto. E questa forma rotonda, con lo spettacolo al centro, garantiva una perfetta visione degli spettacoli “licenziosi” che vi si tenevano. All’interno soffitti altissimi, lampadari brillanti, proprio sotto il centro della galleria, dove oggi vi sono presnti quei famosi mosaici coi segni zodiacali,

Il Salone Margherita apriva al pubblico con due spettacoli serali in cui le gambe slanciate di ballerine snodate introducevano, tra divertimento e stupore, il Can-can nel bel Paese. Parigi stava per conquistare la città dai mille colori:

Se le ballerine provenienti dal celebre Moulin Rouge e dalle Folies Bergère facevano sussultare il pubblico maschile insieme alle colleghe austriache, ungheresi e russe, quello femminile impazziva per gli abiti vaporosi delle dive e delle chanteuses, tra cui Maria Campi, Lina Cavalieri, Pina Ciotti, che fece innamorare di sé mezza Napoli, e la celebre Belle Otero, amante di numerosi regnanti nonché del Vate.

La programmazione del Salone si arricchiva inoltre anche di spettacoli di acrobati, fachiri, incantatrici di serpenti che il pubblico poteva godersi consumando “un gelato, una acquetta, una birra, un caffè” come raccontano le fonti del tempo. Nel biglietto d’ingresso era infatti compresa una consumazione del famoso Caffè Starace, che offriva una cinquantina di specialità come la birra Sedlmayer, ponch, vermouth, sciroppo, tè e, per i più facoltosi, bottiglie di Champagne Cliquot.

Il Salone Margherita diede anche una grossa svolta alla vita della nobiltà e alta borghesia napoletana, rappresentando la prima vera e propria alternativa al salotto. Oltre ad assistere agli spettacoli, al Salone si intrecciavano flirt, si dilapidavano fortune e si intessevano relazioni sociali in un’atmosfera di intimità frivola. Vi si potevano trovare viveurs in cerca di avventure, deputati e ufficiali, donne del demi-monde (i cui amanti, al braccio delle loro mogli, fingevano di non conoscerle), così come il fior fiore della classe intellettuale, compresa la grande Matilde Serao, autrice del Ventre di Napoli (1884). E poi politici, tra cui il presidente del consiglio dei ministri Francesco Crispi e l’erede al trono, l’allora giovanissimo Vittorio Emanuele, e persino preti e personaggi della malavita organizzata nostrana.

N.B. Tra i primati del Salone Margherita ci fu quello di introdurre tra i propri intrattenimenti l’invenzione più rivoluzionaria del secolo, come il cinematografo dei Fratelli Lumière, con proiezioni di qualche minuto tra un varietà e l’altro.

Nel varieta’ gli impresari del salone scritturavano artisti famosi in tutta Europa come la ballerina viennese Dora Parnes ,la francese Cleo de Merode, la celebre Eugenie Fougere , innamorata di Eduardo Scarpetta e la leggendaria Bella Otero che qui’ si esibi’ per amore del principe Gaetano Caracciolo , conosciuto a Parigi .

Molti artisti italiani si fingevano d’oltralpe, e ricalcavano i nomi d’arte in onore ai divi e alle vedettes parigine. Importanti e famosi artisti che esordirono o frequentarono le assi del Salone furono Anna Fougez, Lina Cavalieri, Lydia Johnson, Leopoldo Fregoli, Ettore Petrolini, Raffaele Viviani.

CURIOSITA’: Nel Salone Margherita , Gabriele D’Annunzio conobbe la giovane francese Pierrette Butterfly , presentatagli da Edoardo Scarfoglio , mentre Maria Ciampi mando’ in delirio la folla eseguendo la celebre < MOSSA > , il sensuale movimento imparato dalla napoletana Maria Borsa che lo aveva proposto con successo nei teatri popolari .

Al Saolone Margherita è dovutanche l’nvenzione di un dolce napoletano nato per i capricci di una sciantosa del Salone Margherita. Esso è l ministeriale, un disco di cioccolato fondente ripieno di una crema al liquore inventato da Francesco Scaturchio.

Al Saolone Margherita è dovutanche l’nvenzione di un dolce napoletano nato per i capricci di una sciantosa del Salone Margherita. Esso è l ministeriale, un disco di cioccolato fondente ripieno di una crema al liquore inventato da Francesco Scaturchio.

Tutto nasce nella seconda decade del Novecento quando il pasticciere Francesco Scaturchio, fratello di Giovanni, il fondatore della pasticceria Scaturchio, si invaghì di Anna Fougez, la più famosa sciantosa dei cafè chantant, l’Aristocratica. Per conquistare Anna, che voleva che le dedicasse un dolce, Francesco inventò questa squisitezza. Ben presto questo dolcetto ebbe un successo enorme e fece il giro di Napoli.

Il nostro Francesco allora desiderava che il re in persona lo potesse assaggiare.

E Francesco rifornì di generose guantiere di cioccolato i ministeri del regno che dovevano rilasciare le necessarie autorizzazioni. Egli ne inviò talmente tanti che, davanti all’ennesima richiesta di ulteriori campioni, e alle lungaggini burocratiche, affermò: “Questo dolce è diventato un affare ministeriale” e decise di chiamare quel disco di cioccolata Ministeriale in omaggio a tutti i ministeri che ne avevano abbondantemente goduto.

Nel salone, considerato a lungo simbolo della belle époque, potevano trovare posto oltre cinquecento persone e poichè sorgeva in una parte sottostante della Galleria. vi si accedeva scendendo per una breve rampa di scale in marmo, dalla parte di via Verdi, opposta a Toledo.

Il costo del biglietto era intorno alle due lire. In sala erano presenti tavolini di marmo e sedie; in fondo, un piccolo palcoscenico a forma di conchiglia e tutt’ intorno due file di palchi. Una disposizione che avrebbe visto nel ‘parterre’ il pubblico più scapigliato mentre nei palchi si sarebbero raccolti signori più temperati, qualche volta in compagnia delle mogli.

ll Salone Margherita visse il suo momento di massimo splendore tra il 1892 e il 1912. In esso potevano trovare posto oltre cinquecento persone e poichè sorgeva in una parte sottostante della Galleria. vi si accedeva scendendo per una breve rampa di scale in marmo, dalla parte di via Verdi, opposta a Toledo,Il costo del biglietto era intorno alle due lire.In sala erano presenti tavolini di marmo e sedie; in fondo, un piccolo palcoscenico a forma di conchiglia e tutt’ intorno due file di palchi. Una disposizione che avrebbe visto nel ‘parterre’ il pubblico più scapigliato mentre nei palchi si sarebbero raccolti signori più temperati, qualche volta in compagnia delle mogli.

ll Salone Margherita nel suo momento di massimo splendore tra il 1892 e il 1912, vide sul suo palcoscenico risuonare tutte le più belle voci, nessuna esclusa della canzone; esplose la vis comica dei più incisivi macchiettisti; si ammirarono, fino al delirio le grazie di bellissime sciantose; si applaudirono fini dicitori e giocolieri mirabolanti e i ritmi indiavolati di un can can di inequivocabile origine parigina.

I frequentatori abituali, “che per lo più appartenevano all’aristocrazia o alla crema della società intellettuale napoletana, venivano accolti dal portiere gallonato (famoso a Napoli quanto una vedette) e accompagnati ai palchi da un marchese decaduto.

La lista delle consumazioni era stampata in francese ed era questa la lingua che i camerieri usavano per rivolgersi al pubblico. Tuttavia la consumazione delle bevande non doveva essere consentita, almeno all’inizio, nella stessa sala dove si svolgeva lo spettacolo ma in un’altra zona del locale, dove probabilmente funzionava un bancone di ristoro. Nella sala non si poteva neanche fumare, né mangiare, né muoversi. Una regolare platea di sedie, di poltroncine e di poltrone presenti infatti lo impediva.

Dalle memorie del macchiettista Nicola Maldacea si apprende che alla fine del secolo scorso il biglietto d’ingresso al Salone Margherita, il più rinomato café-chantant dell’epoca, dava diritto a una consumazione a scelta tra: uno choppen di birra Sedlmayer, un poncino alla milanese, un vermouth al seltz, uno sciroppo, un gelato “di società” , un bicchierino di Malaga, uno spumoncino, una mezza cremolata, un rhum, un bicchierino di küm-mel o di assenzio, un thè, un kirch, un caffè o un caffellatte. Pagando a parte c’era inoltre ampia facoltà di scelta fra tutti i tipi di geli, tutti i liquori italiani e stranieri e tutti i vini dal Falerno al Posillipo vecchio, dal Lacrima Chrysti al Médoc, dal Saint-Julien al Grignolino e al Nebiolo, dallo Chateau Margony allo Chateau Lafitte, dallo Champagne Grand Cremant al Veuve Cliquot originale, il più caro di tutti, che costava quindici lire a bottiglia, somma con la quale poteva sfamarsi per tre giorni un’intera famiglia.

Ma la vera attrazione di primo piano, l’interprete di grido capace di accendere gli animi e mandare in tripudio l’uditorio era la “stella” di turno, ovverosia la vedette, introdotta in scena da una squillante marcetta.

In genere era una bella donna, non più giovanissima, che non si vergognava di mostrare le gambe e rimbeccare con sfrontatezza gli spettatori in vena di fare gli spiritosi. Il suo arrivo era annunciato con diversi giorni di anticipo sui fogli concertistici e da strisce vario-pinte, applicate ai manifesti pubblicitari, che riportavano il suo nome a lettere cubitali.

Strass, aigrettes e paillettes, esaltavano la sua elegante figura; la sua carica scenica ammaliava la platea, l’energia della sua voce scatenava gli habitués del loggione.

Alla “stella”‘ era riservato il miglior posto del programma e di solito concludeva il suo numero tra ovazioni e fragorose richieste di bis.

CURIOSITA’: Le sale napoletane per assicurarsi vedettes di grande prestigio prima che toccassero altre piazze, facevano sovente lievitare i prezzi d’ingaggio. Tra le vedettes, una delle più amate dal pubblico napoletano era senza dubbio Clara Charretty, nome d’arte di Clara Francesconi, canzonettista che aveva debuttato nel 1894 al Monte Majella, una sala della Galleria Principe di Napoli, facendosi notare per la sua bellezza e la sua spontaneità. In breve tempo diventò famosa e già nel 1901 il pubblico di utta Italia le tributava festose accoglienze e le dimostrava la sua sim-atia con fiori e doni. Nel corso della sua carriera lavorò anche come trice di prosa, recitando con Eduardo Scarpetta e con la compagnia di Alfredo Melidoni.

Anche se il pezzo forte dello spettacolo erano sicuramente le ballerine e le più celebri étoiles internazionali che danzavano il can-can con le gambe scoperte, sul quel palcoscenico del locale si diffuse anche la passione e il successo della canzone napoletana . La figura della sciantosa ha infatti inevitabilmente ispirato tante canzoni che sono diventate alcuni dei tanti successi della canzone classica napoletana.

La prima è del 1894, Mario Pasquale Costa, autore di molte melodie di successo, fu ispirato da questo fenomeno di costume e, mentre sedeva al tavolo di una birreria di Napoli, scrisse e musicò la canzone ‘A frangesa (la francese) che divenne rapidamente un cavallo di battaglia di molte sciantose che si esibivano nei teatri di varietà e si riconoscevano nel ruolo. Le parole della canzone fanno riferimento alle prime sciantose di Napoli che si esibivano in locali assai più modesti del famoso Salone Margherita.

La canzone parla di una ragazza che si esibisce davanti a un pubblico maschile e che si dichiara francese perché a fine ‘800 evocare la Francia e citare Parigi equivaleva un mondo di moda, eleganza e spensieratezza. Le ragazze napoletane, desiderose di far fortuna hanno sempre sognato di andare lontano o di essere nate in un altro posto, e poi, però, al tempo stesso di venire a Napoli e farsi ammirare comunque nella loro città. Prima Parigi, poi l’America ed infine Londra…ma il desiderio che tutte nel cuore nutrivano, pur lasciando intravedere altri orizzonti, è sempre stato quello di essere felici a Napoli.

Allo stesso filone appartiene la canzone Lilì Kangy del 1905 scritta da Salvatore Gambardella e Giovanni Capurro. Anche si riprende il tema della nazionalità “altra” che questa volta evoca sia la Francia che la Spagna, terra affine per storia e tradizioni a Napoli, ma pure diversa e lontana. Il titolo della canzone fa riferimento ad un esotico pseudonimo di una ragazza napoletana che crede di aver trovato la strada del successo ma che dichiara subito la sua identità: la ragazza racconta che è passata da semplice Concetta a diventare la celebre Lilì Kangy; è fiera delle sue origine e pe quanti ne provano ad indovinare la sua provenienza, che sia la Francia o la Spagna, lei dichiara apertamente di al Conte di Mola (un vico dei Quartieri di Napoli).

Allo stesso filone appartiene la canzone Lilì Kangy del 1905 scritta da Salvatore Gambardella e Giovanni Capurro. Anche si riprende il tema della nazionalità “altra” che questa volta evoca sia la Francia che la Spagna, terra affine per storia e tradizioni a Napoli, ma pure diversa e lontana. Il titolo della canzone fa riferimento ad un esotico pseudonimo di una ragazza napoletana che crede di aver trovato la strada del successo ma che dichiara subito la sua identità: la ragazza racconta che è passata da semplice Concetta a diventare la celebre Lilì Kangy; è fiera delle sue origine e pe quanti ne provano ad indovinare la sua provenienza, che sia la Francia o la Spagna, lei dichiara apertamente di al Conte di Mola (un vico dei Quartieri di Napoli).

Nella canzone si fa anche riferimento all’avviamento delle tre sorella minori alla carriera di sciantosa, sull’onda del successo ella sorella maggiore protagonista. Questo fa comprendere di come il mestiere della sciantosa fosse diventato ormai all’epoca una prospettiva di lavoro per ragazze ansiose di uscire dalla miseria.

Nel 1911, nel pieno clima dell’emigrazione italiana di massa, Salvatore Gambardella e Aniello Califano scrivono Ninì Tirabusciò, una canzone che avrà un grande e duraturo successo, anche a Milano, e che ispirerà famosi film. Questa canzone viene scritta quando ormai la Belle époque è al tramonto e gaiezza e spensieratezza giungono al termine con la tragedia della Prima Guerra Mondiale.

Rispetto alle due canzoni precedenti, Ninì Tirabusciò è una protagonista molto più cinica e spregiudicata: decide di lasciare per sempre Napoli e il consorte, che definisce un inetto imbecille, per andare a cercare fortuna altrove. Consapevole di non avere questo gran talento canoro, si improvvisa sciantosa più per seguire il successo e la ricchezza che per una sua vocazione e passione. Ninì dichiara apertamente di essere un’arrivista e che non serve il talento, ma mostrarsi disponibile e trovare qualcuno che ti appoggi economicamente.

La canzone fu portata al successo dalla sciantosa romana Maria De Angelis, in arte nota come Maria Campi, che inventò anche la storica “mossa”, un colpo d’anca che aveva luogo alla fine dell’esibizione.

A parlare della Sciantosa, in maniera “indiretta”, è infine la canzone Reginella, scritta nel 1917 da Libero Bovio e Gaetano Lama. Stavolta come protagonista non c’è la sciantosa che si esibisce sul palcoscenico, ma un gruppo di sciantose in un momento di vita quotidiana, viste attraverso lo sguardo triste di un ex-innamorato. La canzone vuole far capire di come fosse difficile gestire le relazioni sentimentali da sciantosa, che considerata la loro vita mondana e le vesti scollate, erano spesso costrette ad allontanare i loro primi e semplici innamorati.

A parlare della Sciantosa, in maniera “indiretta”, è infine la canzone Reginella, scritta nel 1917 da Libero Bovio e Gaetano Lama. Stavolta come protagonista non c’è la sciantosa che si esibisce sul palcoscenico, ma un gruppo di sciantose in un momento di vita quotidiana, viste attraverso lo sguardo triste di un ex-innamorato. La canzone vuole far capire di come fosse difficile gestire le relazioni sentimentali da sciantosa, che considerata la loro vita mondana e le vesti scollate, erano spesso costrette ad allontanare i loro primi e semplici innamorati.

CURIOSITA’: Il teatro non era ‘ l’unico salone presente sul territorio . Vi era infatti un salone proprio nel Palazzo Berio di Toledo, per intenderci il palazzo accanto alla funicolare centrale, la cui realizzazione ha comportato la demolizione di parte del Palazzo Berio.

Nel Salone Margherita, , vi si proiettarono successivamente i primi films con immagini in movimento dei fratelli Lumiere ( 1896) , cioè il cinema e si apri quindi il primo cinematografo.

CURIOSITA’ Per tutti gli anni Dieci del XX secolo il cinema non prevede sonoro, se non un accompagnamento musicale eseguito dal vivo da un pianista ma per nulla sincronizzato con le immagini. Gli attori si muovevano sullo schermo agitando le labbra, poi, bianca su uno sfondo nero, passava la didascalia del dialogo, abbellita da una cornice arabescata

. Fu solo nel 1921, che venne brevettata la pellicola ad impressione conemporanea di immagini e suoni dal siciliano Giovanni Rappazzo . Con la sua formidabile idea ebbe così origine il film sonoro, ma come già era accaduto con Edison e il Phantoscope, in assenza di un finanziatore se ne impadroni la statunitense Fox.

Il Salone Margherita ha quindi poi continuato a funzionato per qualche anno ancora come cinema-varietà, proponendo esibizioni da avanspettacolo e sceneggiate.

Nel primo dopoguerra iniziò il suo declino .

Il Saole del Salone Margherita, che intanto era diventato il quinto cinema della zona Galleria Umberto I, negli anni ’70 fu visto come luogo di perdizione con avanspettacoli e balletti, non più votati all’eleganza, Negli ultimi tempi si era rpurtroppo addirittura ridotto a locale per spettacoli di strep-tease e film porno che portarono alla sua chiusura nel 1982.

CURIOSITA’:. Alla fine degli anni Venti, con l’avvento del sonoro, il fascismo intravide nel cinema un’arma potentissima per la propaganda del proprio verbo, cosi il regime dispose sgravi fiscali e incentivi per tutti i teatri che avessero adottato il cinematografo all’interno delle proprie strutture. Accadde perciò che i gestori delle sale si fecero attrarre dalla sirena del denaro e si adattarono al volere supremo. Erano previste tre proiezioni al giorno.Ciascuna proiezione era preceduta da una serie di numeri di varietà, allo scopo di attrarre spettatori. Era nato l’avanspettacolo, cioè la messinscena che precedeva la proiezione del film.

Andò avanti cosi fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

Poi la rivista cedette piano piano il passo alla commedia musicale, mentre a partire dagli anni Sessanta l’avanspettacolo degenerò in mesti spogliarelli che precedevano la proiezione di film a luci rosse.

CURIOSITA’:Il cosiddetto avanspettacolo ,era all’epoca costituito dalle rappresentazioni di varietà che precedevano o seguivano le proiezioni cinematografiche, . Da principio esso era veramente un avanspettacolo offerto al pubblico dalle maggiori sale cinematografiche in aggiunta al film che restava il nucleo maggiore del programma; ma a poco a poco, riusci a’ prendere il sopravvento e formare il pezzo forte del programma dei cinema di secondo e di terzo ordine .

Nel maggio del 1903 [ un incendio ne distrusse il palcoscenico e danneggiò le decorazioni, ma nel novembre esso risorse più bello di prima.

Acquistato recentemente da Alfredo Barbaro, proprietario di magazzini di alta moda con sede in Galleria, è stato oggi restituito ai napoletani, in tutto il suo antico e rinomato splendore.

Il fascino di questa storica sala della Belle Époque partenopea è stato perà in parte convertito

Negli ultimi anni è stato riaperto ed utilizzato come pista da ballo per ospitare mostre , spettacoli e serate di tango, ben lontane dallo spregiudicato can-can di fine Ottocento.