![]()

A Napoli ci sono tanti luoghi dove possiamo celebrare Sant’Anna in quanto il culto di questa importante figura cattolica ( la madre della madre di tutte le mamme ) e’ molto diffuso

nella nostra citta. Ancora oggi infatti molte donne da noi si chiamano Anna e qualcuno addirittura per mettersi “ acoppa “ unisca aggiunge a questo nome anche quello di un’altra mamma , quello di Maria (che è sua figlia). Pertando molte donne a Napoli si chiamano Anna Maria.

La devozione per Sant’Anna, nella nostra città è quindi ancora veramente molto forte e sentita. Lei come certamente sapete è la Santa protettrice delle partorienti e quindi da sempre ha avuto festeggiamenti e onori, nel giorno a lei dedicato, il 26 luglio.

Basterebbe a questo punto solo citarvi la famosa festa a mare che si tiene sull’isola di Ischia ogni anno proprio il 26 luglio, nella località di Ischia Ponte, che un tempo si chiamava Borgo di Celsa, che ha origini risalenti al secolo scorso.

N.B. Essa si svolge a mare e nel fantastico scenario della baia di Cartaromana ,con una sfilata di barche allegoriche.

In questa festa che rappresenta la più importante sagra estiva dell’isola le donne gravide un tempo andavano in processione a venerare l’effige della Madre della Madonna che si trovava in una cappella nella baia di Cartaromana. Esse erano accompagnate nel loro percorso da un corteo composto dalle barche dei pescatori, che per l’occasione addobbavano lo scafo con frasche e ghirlande di fiori. Accadde poi intorno agli anni 30 che ad un gruppo d’amici venne in mente di istituire un premio per la barca più bella. Successivamente a questo gruppo d’amici si unìanche un falegname e artigiano che sostituì ai gozzi delle zattere con forme ed ornamenti sorprendenti. Così iniziò la festosa processione a mare con carri allegorici acquatici ed un staordinario finale caratterizzaro da un simulato incendiodel Castello Aragonese accompaganto da uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio che si possono vedere anche dalla vicina isola di Procida e da quella più lontana di Capri.

CURIOSITA’: Da allora la festa a mare degli scogli di Sant’Anna ha un fascino tutto suo, è una manifestazione che non ha eguali al mondo, perché si avvale di uno scenario che da solo varrebbe la pena di vivere sempre. Il numero degli spettatorii che si assiepano sulla scogliera e sulle barche nella splendida baia è ogni anno sempre più numeroso Essi vogliono essere testimoni che la festa mantiene intatto il suo fascino nel tempo, l’atmosfera che si crea con l’incendio del castello e la spettacolarità dei fuochi d’artificio.

Sant’Anna è comunque anche la protettrice del Petraio, dove è sempre bello andarsi a fare una passeggiata, tra scale antiche e panorami mozzafiato.

A lei e’ comunque dedicata in città, anche una chiesa di origini quattrocentesche, ancora oggi poco conosciuta ai stessi napoletani che era un tempo particolarmente cara alla dinastia aragonese e ad Alfonso Il d’Aragona che qui si recava per sentir messa.

A lei e’ comunque dedicata in città, anche una chiesa di origini quattrocentesche, ancora oggi poco conosciuta ai stessi napoletani che era un tempo particolarmente cara alla dinastia aragonese e ad Alfonso Il d’Aragona che qui si recava per sentir messa.

La chiesa di Sant’Anna dei lombardi all’epoca si trovava appena fuori dal tracciato delle mura cittadine di Napoli,dove spiccava perché era particolarmente grande .

Immaginate solo che con i suoi quattro chiostri, occupava l’intera collina di Monteoliveto, fino all’attuale edificio delle poste.

Il progetto della chiesa così come la vediamo attualmente, al netto della distruzione subita per le bombe della seconda guerra mondiale e i diversi terremoti nel corso del tempo, è di Domenico Fontana nel 1582.

Il suo interno nasconde un vero e proprio gioiello d’arte rinascimentale come le cappelle di gusto tutto fiorentino, che riportano altari in marmo di bellezza incredibile e l’incredibile meravigliosa volta del vecchio refettorio dei monaci che il grande Vasari affrescò rendendolo oggi una sagrestia unica al mondo.

La sua bellezza artistica la ritroviamo anche nel meraviglioso complesso in terracotta del Compianto sul Cristo Morto di Guido Mazzoni, , risalente ai tempi aragonesi.

La sua bellezza artistica la ritroviamo anche nel meraviglioso complesso in terracotta del Compianto sul Cristo Morto di Guido Mazzoni, , risalente ai tempi aragonesi.

Tra le opere marmoree, secondo recenti attestazioni, spicca anche un piccolo angelo che proviene dalle mani di un giovane Michelangelo e nel suo ipogeo anche il sepolcro di Bernardo Tanucci ,famoso ministro degli Affari Esteri, della Giustizia , delle Poste , oltre che Consigliere e segretario di Stato della Real casa borbonica ,nonchè presidente di un consiglio di reggenza voluto dal padre Carlo di Borbone per il piccolo Ferdinando IV di appena 9 anni.

N.B. Tra titoli ed onorificenza nei suoi anni di servizio alla casa borbonica ottenne il titolo di marchese del regno per decreto regio nel 1752 e quello successivo di Cavaliere dell’insigne e real ordine di San Gennaro.

CURIOSITA’: I monaci olivetani cominciarono ad arredare il proprio convento raccogliendo mobili usati in città., che compravano barattandoli con dell’ottimi sapone che essi producevano fin dal 400 .

Furono infatti proprio loro a creare l’abitudine di scambiare la roba vecchia con il sapone, come faranno nei secoli successivi i rigattieri… non a caso chiamati sapunari! E da questi scambi nasce anche la locuzione che indica in napoletano il pagamento per contanti: cca ‘a pezza ecca o sapone.

Un’altra chiesa dedicata Sant’Anna , questa volta sicuramente più piccola la troviamo nei pressi di Porta Capuana ( chiesa a Capuana). Essa nasconde al suo interno uno scalone a doppia rampa che la rende davvero particolare, con l’altare posto al secondo piano rispetto all’ingresso della chiesa.

Ma il culto di Sant’Anna lo trovate anche nella parte industriale della città, dalle parti del corso Arnaldo Lucci, Si tratta di Sant’Anna alle Paludi, protettrice d”e ccase nove che alloggia in una chiesa trecentesca, che spicca in un quartiere figlio del Risanamento di fine 800 e partecipa alla tradizionale processione con la festa popolare. Per celebrarla Ferdinando Russo ha scritto finanche una poesia, A Sant’Anna e pparule.

“ Mmiezo ‘a terra, ‘a siè – Nnarella

ca n’ha viste che n’ha viste,

fila e guarda. E penza ‘o tiempo

ch’è passato e ha da passà!

Mo’ s’è fatta vicchiarella,

ma da llà nun s’è scustata!

So’ trent’anne e nun ha fatto

quatte passe int’ ‘a città!

Quanno vede passà ‘o treno

se fa ‘a croce e murmurèa:

“Signò, scanzece d’o nfierno

So diavule, o che so!

E po’ dice cha stu fummo

ll’arruvina e ppummarole!

E po’ torna a farse ‘a croce:

“arrecogliame, signò!”

La celebre festa si tiene ogni anno nell’ultima domenica di luglio e si svolge tramite una solenne processione che si snoda tra le vie principali del centro storico di Barra; la statua settecentesca di Sant’Anna (attribuita allo scultore Giuseppe Picano) viene portata piena di petali di fiori, tra una folle enorme, a spalla da numerosissimi cullatori sulla tradizionale Barca in cartapesta.

Sant’Anna durante questa festa viene rappresentata tutta ‘ncannaccata, ovvero tutta agghindata di collane e gioielli.

CURIOSITÀ’ : ngannacata deriva dall’arabo hannaqa e descrive una donna ingioiellata come la vistosa collana che adorna il collo della statua di Sant’Anna. Ancora oggi quanche napoletano per definire una donna molto agghindata usa il termine ‘ncannaccata…

Questa festa che si svolge puntualmente ogni dalla fine del ‘600, insieme a quella della processione di San Gennaro e a quella de ‘O Munacone nel Rione Sanità, quella di Sant’Anna e’ una delle antiche processioni partenopee tuttora esistenti, resistenti e molto sentite dal popolo devoto.

Nella vestizione della statua ngannacata a prevalere sono i colori giallo e verde che da sempre oltre che caratterizzare la rappresentazione della santa, hanno una spiegazione liturgica: il verde è simbolo di speranza, crescita e vita nuova come e la promessa della vita eterna in Cristo mentre, il giallo (o spesso l’oro) indica la gloria di Dio, la luce divina la regalità, la fede e la sapienza, oltre all’amore celestiale e la festa.

CURIOSITA’: La statua ha la particolarità di avere un cuore d’argento appoggiato sul petto, che pare sia legato ad un’antica leggenda, molto cara al popolo delle paludi . Essa è legata al Barone Mascitelli, che possedevai un grande palazzo che si ergevaproprio al centro delle Paludi, Egli aveva quattro figli, i primi tre maschi e la femmina più piccola di nome Ninella. In punto di morte il barone fece promettere ai tre fratelli di non lasciare che la ragazza si sposasse ma che restasse nubile o entrasse in convento. La ragazza, che non aveva alcuna vocazione alla vita religiosa, si innamorò invece di Antuono, un garzone a servizio dei fratelli, volendolo sposare. Quando i fratelli scoprirono l’intesa fra i due portarono il garzone nel bosco di Poggioreale e lo uccisero seppellendolo sotto una quercia. La ragazza in pena per la scomparsa di Antuono fece un voto a Sant’Anna: sarebbe entrata in convento qualora avesse saputo che l’amato fosse stato bene. La notte Ninella sognò Sant’Anna che entrava in casa sua con Antuono, il ragazzo le disse che oramai stava nella Grazia di Dio e che il suo corpo si trovava sotto una quercia nel bosco di Poggioreale. La fanciulla si recò nel bosco e scavando dove gli era stato indicato trovò i resti del suo amato, ne prese un piccolo ossicino che pose, con una ciocca dei suoi capelli, in un cuore d’oro portandolo alla Santa in segno di riconoscenza insieme a tutti i suoi gioielli e, l’indomani, entrò nel convento di San Gregorio Armeno per non uscirne mai più.

Leggende popolari narrano che la statua fosse stata ritrovata nelle parti ristagnanti dell’antico fiume Sebeto che in quel periodo attraversava la zona delle Paludi, da un contadino di nome Nicolino Panerano mentre tornava dalla battaglia del Ponte della Maddalena per la cacciata dei giacobini francesi .

L’uomo, distintosi per valore e dedizione alla fede ed alla chiesa, scorse una bambina rifugiata su di un albero di melograno che piangendo gli chiese aiuto per sua madre che era caduta in un pantano mentre scappavano da un serpente che voleva mordere il calcagno della piccola. Così Nicolino vedendo la mano della donna che usciva dal pantano si affrettò a scavare nel fango per estrarre la donna. Mentre scavava, il contadino, si rendeva conto che non era una donna di carne ma una statua e che portava in braccio proprio la bambina che gli aveva chiesto aiuto.

Da quel momento la statua e di conseguenza la statua divenne la Patrona delle paludi . Essa divenne rapidamente un oggetto di devozione popolare di tutta un’area un tempo extra-moenia che oggi si estende dalla attuale stazione va sino a San Giovanni, un luogo di quella parte di Napoli che non è né centro né periferia .

Intorno alla sua figura, la festa con la relativa processione, che resta forse per fede e dvozione popolare una delle ultime feste di quartiere napoletane sopravvissute, si ritrovano alcune testimonianze già dai primi dell’Ottocento: la Santa veniva portata per le paludi e per le stradine del Borgo Loreto su di un carro parato a festa, per un primo momento tirato dai devoti poi portato da buoi.

Durante la settimana che precede la festa, per tradizione antica le donne anziane, ancora oggi, hanno l’abitudine di osservare una novena di preparazione recitando alcune litanie in napoletano scritte nell’antico Santo Rosario:

«Sant’Anna vicchiarella/site la Madre de Maria/Sant’Anna pura e bella/Vuje salvate st’anema mia»

Questo ovviamente viene anche cantato nella mezzanotte che precede il 26 luglio al quale segue lo scampanio che annuncia il giorno della festa,

CURIOSITA’. Un altro racconto molto diffuso accosta l’immagine di Sant’Anna al “Miracolo delle tre figliole”. Tre giovani fanciulle, rimaste orfane e sole, che sono alle strette con un crudele padrone di casa che vanta avere diverse pigioni arretrate; le figliole, afflitte dall’essere pubblicamente umiliate, non avendo alcuno al mondo che potesse difenderle ed aiutarle, si prostrano ai piedi di Sant’Anna professando la loro figliolanza verso la Gran Madre. L’indomani il padrone di casa riceve una visita, una vecchia donna, riccamente vestita, gli dà una borsa con i soldi che le povere fanciulle dovevano. Quando l’uomo chiede se lei fosse una parente, la vecchia risponde di essere Sant’Anna, che dal cielo fa da madre ed avvocata alle tre fanciulle e subito dopo scompare. L’uomo impazzisce di gioia per aver avuto la grazia della presenza di Sant’Anna in casa sua, si converte, va grato dalle fanciulle e gli dice che non dovranno mai più pagar nulla ed infine va a Napoli presso la Chiesa ed offre una grande festa in onore della miracolosa immagine. Di qui le sorti del padrone di casa si diversificano a seconda del luogo di provenienza del racconto, muore in grazia di conversione o adotta le fanciulle. La leggenda è raccontata il più delle volte tramite canto che varia in base anche al dialetto e cadenza locale. La leggenda è ulteriormente confermata anche da un dipinto ottocentesco, di produzione popolare, esposto nella chiesa, dove sono rappresentate tre fanciulle che pregano dinnanzi all’immagine di Sant’Anna alle Paludi che versa dalla sua mano delle monete d’oro ad una delle tre figliole.

Ma non finisce quì …

La chiesa è stata frequentata nella giovinezza dal grande tenore Enrico Caruso, la cui famiglia si trasferì nelle Paludi negli anni ’80 del 1800, alla Via San Cosmo fuori Porta Nolana, cantando nel coro del sacerdote Giuseppe Bronzetti, quale collaboratore della Rettoria. Il Padre Bronzetti non solo scoprì il talento di Caruso ma lo spronò e lo aiutò nei primi studi, oltre a farne il protagonista di una farsa musicale che scrisse proprio per lui: “I briganti nel giardino di Don Raffaele”. E’ stato proprio nella chiesa che inizio la fortuna del tenore, durante un funerale, mentre cantava una messa di Saverio Mercadante, fu notato dal baritono Eduardo Missiano che rimase così entusiasta della voce del giovane paludano tanto da presentarlo al maestro Guglielmo Vergine, che accettò sin da subito di dargli lezioni.

Durante la Battaglia del Ponte della Maddalena, la zona della circondante la chiesa è stata utilizzata come avamposto dei combattimenti, lo stesso cardinale Fabrizio Ruffo, si è fermato dopo la battaglia in ringraziamento. La chiesa è stata molto legata alla corona borbonica tanto che l’Inno delle Due Sicilie fu suonato prima della solenne processione di Sant’Anna anche dopo l’unità italiana.

Il brigante Pilone, all’anagrafe Antonio Cozzolino, si nascose negli ultimi tempi della sua vita proprio nella zona delle paludi, prima che venisse trovato ed ucciso nel 1870. Molto devoto alla chiesa, nelle sue tasche furono trovate una immagine del simulacro di Sant’Anna alle Paludi ed un atto di consacrazione alla Madonna.

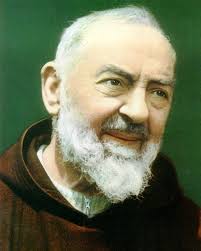

Un giovanissimo San Pio da Pietrelcina, ha celebrato la Santa Messa a Sant’Anna alle Paludi durante i giorni in cui fu a Napoli per la leva militare nel 1916, abitando presso alcuni parenti del quartiere, in Via San Cosmo fuori Porta Nolana. Sono conservate, inoltre, diverse reliquie del santo nella chiesa oltre un altare a lui dedicato.

Devoto di Sant’Anna alle Paludi era San Filippo Smaldone, fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, nato nel vicino quartiere di Borgo Loreto, più volte ha celebrato messa presso la Chiesa. L’area parrocchiale comprende oggi un largo dedicato al Santo.

Il celebre cantante napoletano Mario Merola, figlio di un ciabattino di Via Strettola Sant’Anna alle Paludi, ha vissuto parte della sua vita nel quartiere e non ne dimenticato mai l’appartenenza. Inizialmente impiegato come scaricatore di porto, la sua prima esibizione pubblica c’è stata nel 1959, proprio durante il concerto per la Festa di Sant’Anna alle Paludi: il cantante atteso, Mario Trevi, aveva tardato ad arrivare, durante l’attesa alcuni amici di Merola, che ne conoscevano le doti canore, gli permisero di salire sul palco ed intrattenere col suo canto il pubblico fino all’arrivo del cantante. Il Re della sceneggiata ricorderà per sempre questo avvenimento come battesimo e benedizione della sua carriera. Presso il Largo Sant’Anna alle Paludi, proprio dove era il palco della sua prima esibizione, nel 2006, è stato collocato il monumento che lo ricorda alla sua Napoli.

Il celebre cantante napoletano Mario Merola, figlio di un ciabattino di Via Strettola Sant’Anna alle Paludi, ha vissuto parte della sua vita nel quartiere e non ne dimenticato mai l’appartenenza. Inizialmente impiegato come scaricatore di porto, la sua prima esibizione pubblica c’è stata nel 1959, proprio durante il concerto per la Festa di Sant’Anna alle Paludi: il cantante atteso, Mario Trevi, aveva tardato ad arrivare, durante l’attesa alcuni amici di Merola, che ne conoscevano le doti canore, gli permisero di salire sul palco ed intrattenere col suo canto il pubblico fino all’arrivo del cantante. Il Re della sceneggiata ricorderà per sempre questo avvenimento come battesimo e benedizione della sua carriera. Presso il Largo Sant’Anna alle Paludi, proprio dove era il palco della sua prima esibizione, nel 2006, è stato collocato il monumento che lo ricorda alla sua Napoli.

ARTICOLO SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA