![]()

La storia delle funicolari a Napoli inizia alla fine dell’Ottocento, quando la città, in piena espansione edilizia verso le sue colline, avvertì la necessità di collegare in modo efficiente il piano città con i quartieri alti. Fu in questa fase che si decise di costruire la prima linea: la Funicolare di Chiaia, inaugurata il 15 ottobre 1889, che collegava via del Parco Margherita (nel quartiere Chiaia) con via Cimarosa al Vomero. Il suo tracciato, lungo circa 536 metri e con due fermate intermedie (Palazzolo e Corso Vittorio Emanuele), fu realizzato dalla ditta Fermariello e consentì di superare la ripida “Salita del Vomero” (oggi Calata San Francesco) che fino ad allora costringeva a una faticosa scalata a piedi. La proprietà dell’opera era originariamente della Banca Tiberina, che aveva in quelle aree notevoli lotti edificabili, e successivamente passata alle “Ferrovie del Vomero” prima di diventare parte del sistema pubblico di trasporto. Grazie a questa funicolare, il Vomero divenne più facilmente collegabile con il centro e poté svilupparsi come quartiere residenziale.

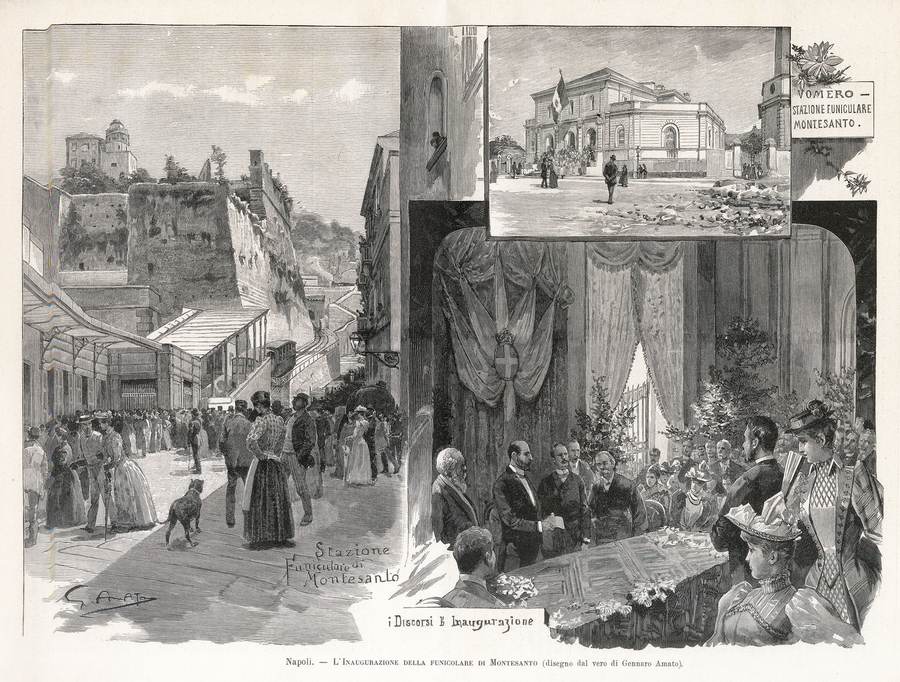

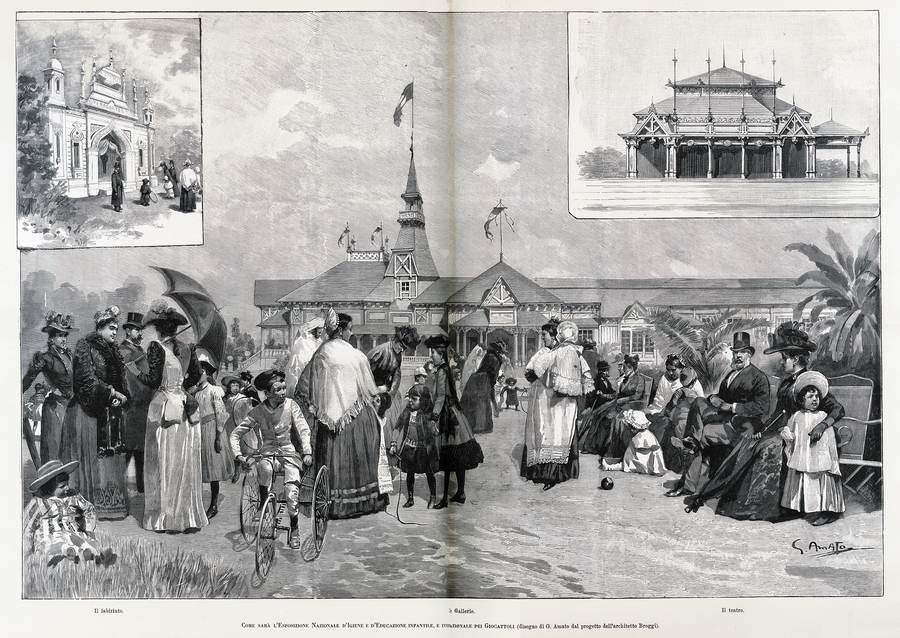

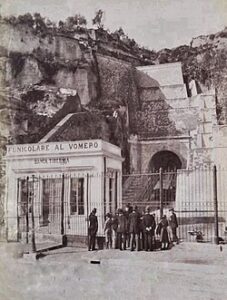

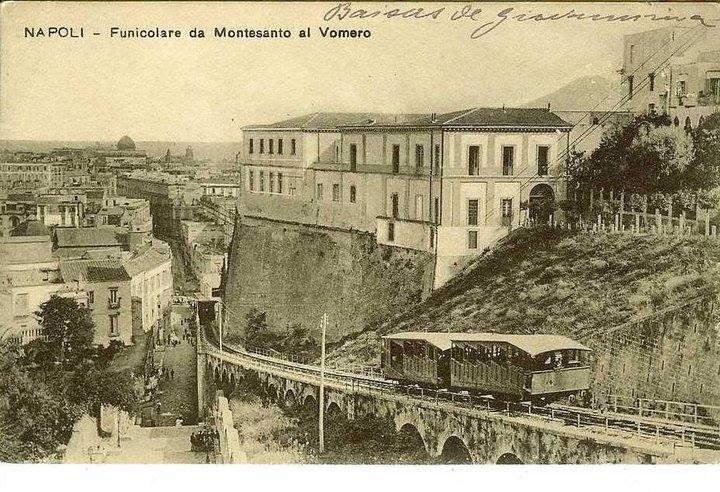

Quasi immediatamente seguì la Funicolare di Montesanto, inaugurata il 30 maggio 1891, che congiungeva la collina del Vomero (zona via Morghen) con la zona della Pignasecca / Montesanto, superando un dislivello di circa 160 metri su una lunghezza di circa 825 metri.

Anche questo impianto svolse un ruolo strategico nel collegare nuove aree residenziali in espansione con il centro città. Inizialmente dotata di vagoni aperti, coperti da una tettoia, fu poi ammodernata nei primi anni del Novecento. Negli anni successivi (2005‑2008) subì un intervento importante di ristrutturazione, in particolare la stazione di Montesanto fu rifatta su progetto dell’architetto Silvio d’Ascia.

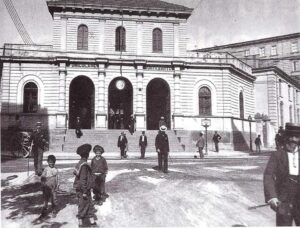

La funicolare di Montesanto collega la parte alta della collina del Vomero , quella per intenderci tra Piazza Vanvitelli e Castel Sant’Elmo , con la viva rumorosa e caratteristica zona della Pignasecca , nelle immediate vicinanze dell’ospedale dei Pellegrini e della stazione della Ferrovia cumana e circumflegrea, con cui condivide la struttura di accesso e non è distante dalla stazione della attuale linea 2 della metropolitana, risalente agli anni ’20 del secolo scorso. Essa è stata cocepita con una sola fermata intermedia al Corso Vittorio Emanuele .

La sua stazione al Vomero si trova in via Morghen,e da come potete vedere da una vecchia cartolina , oggi mostra un aspetto molto diverso da quello che era un tempo ,mentre quella intremdia al Corso Vittorio Emanuele, più piccola e decisamente meno appariscente, è rimasta pressochè uguale nel tempo,

Inizialmente, furono installati dei vagoni aperti, coperti solo da una sottile tettoia, sostituiti meno di un decennio dopo, simultaneamente alla “sorella” funicolare di Chiaia la cui edificazione iniziò poco prima.

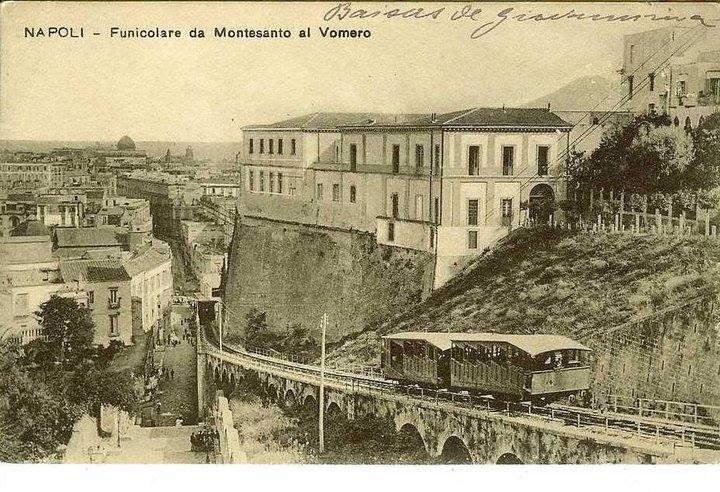

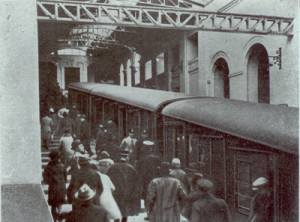

Negli anni ’20 fu poi la volta della Funicolare Centrale, inaugurata il 28 ottobre 1928, che collegava via Toledo / Piazzetta Duca d’Aosta (vicino al centro) con piazza Fuga (Vomero) e compiva così il collegamento fra centro e collina in modalità ancora più diretta. Con circa 1.234 metri di percorso e dislivello medio significativo, divenne la linea più lunga delle funicolari napoletane e una delle più frequentate.

Negli anni ’20 fu poi la volta della Funicolare Centrale, inaugurata il 28 ottobre 1928, che collegava via Toledo / Piazzetta Duca d’Aosta (vicino al centro) con piazza Fuga (Vomero) e compiva così il collegamento fra centro e collina in modalità ancora più diretta. Con circa 1.234 metri di percorso e dislivello medio significativo, divenne la linea più lunga delle funicolari napoletane e una delle più frequentate.

Essa è certamente la più nota e utilizzata tra le funicolari di Napoli e partendo da Pizza Ferdinando Fuga ( non distante dalle altre due funicolari del Vomero,) giunge a piazzetta Duca d’Aosta, quasi di fronte alla Galleria Umberto . Vi sono due fermate intermedie: una presso le Rampe del Petraio ed una, ancora una volta, presso Corso Vittorio Emanuele, rendendola una delle strade più collegate della città.

Architettura e tecnologia dell’epoca (alimentazione elettrica, strutture in stile liberty/razionalista) sono parte del suo valore storico.

I primi vagoni, in legno, sono stati utilizzati dall’inaugurazione alla fine degli anni ’70. Furono sostituiti prima negli anni ’80 e poi nuovamente in tempi più recenti.

Oggi uno storico vagone è esposto all’interno della stazione.

Oggi uno storico vagone è esposto all’interno della stazione.

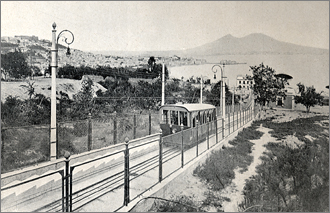

Infine, la linea più recente è la Funicolare di Mergellina, entrata in servizio nel 1931 per collegare la collina di Posillipo (via Manzoni) con il quartiere di Mergellina. Il percorso, di circa 550 metri, presenta in alcuni tratti una pendenza di circa il 46 % e dispone di tre fermate intermedie (Parco Angelina, San Gioacchino, Sant’Antonio) . Pur meno trafficata rispetto alle altre, offre un collegamento che amplia la rete funicolare della città anche alle zone panoramiche e residenziali.

Questa funicolare è certamente quella con più fermate e quella con minor capiza di passeggeri ma certamente è quella che offre il più bel panorama tra tutte .

Questi impianti non sono soltanto mezzi di trasporto, ma testimoniano un cambiamento urbano‑tecnologico: le stazioni mostrano architetture Liberty e Razionaliste che riflettono il gusto del tempo; i tracciati hanno reso più agevoli quartieri prima isolati; e gli ammodernamenti (come quelli della Funicolare di Chiaia nel 2004, con la creazione del sottopassaggio verso la metropolitana di linea 1) testimoniano l’evoluzione del sistema. La funicolare di Chiaia per esempio è stata coinvolta in recenti lavori e, in certi periodi, ha registrato interruzioni lunghe, «847 giorni» di fermo sono stati citati nel 2025 come simbolo delle difficoltà della gestione degli impianti.

Dopo questo bel racconto, in definitiva, possiamo certamente affermare che la rete delle funicolari di Napoli costituisce un elemento funzionale e storico della città: dai primi esperimenti della fine dell’Ottocento fino alle tecnologie e integrazioni odierne, esse permettono di salire e scendere rapidamente tra la città bassa e le colline, rispondendo a dislivelli e orografie che altrimenti renderebbero problematici gli spostamenti quotidiani. Non solo infrastrutture: sono un capitolo della mobilità e della trasformazione urbana napoletana.