![]()

Pietro Trinchera è uno dei personaggi , i cui meriti probabilmente ,non sono ancora del tutto stati completamente riconosciuti come si deve ,da critici e studiosi della storia del teatro e dello spettacolo.

A lui , dalla nostra città in particolare non è stata assegnato ancora il giusto valore del suo talento .

Nessuno in città lo conosce e se chiedete in giro nessuno sa neanche cosa facesse nella vita. Eppure egli nell’ambito del teatro partenopeo della prima metà del Settecento, ha occupato un posto certamente rilevante. ,a nonostante questo , il suo nome è incredibilmente in tutti questi anni restato ai più sconosciuto …. quasi dimenticato .

Sarà perche egli con la sua satira è stato un personaggio scomodo ?

Egli infatti nella sua satira possiamo dire che non ha risparmiato nessuno: né coloro che appartenevano alle classi ritenute intoccabili, come quella ecclesiastica, né coloro che appartenevano agli strati più disagiati e poveri; né, infine, i membri del ceto a cui lui stesso apparteneva , quello dei giureconsulti e dei notai.

Trichera era infatti un notaio ( figlio di un notaio ) una professione che egli non abbandonò mai e che esercitò parallelamente alla sua attività drammaturgica .

Ma chi era veramente Pietro Trinchera ?

Un illuso donchisciotte della parola, che credeva che la penna fosse più affilata di una spada ?

Il cantore solitario che si fece sardonico censore dei vizi e delle imposture della società,con la sua vena mordace e tagliente?

La poliedrica figura della sua epoca che con lo sguardo impietoso e imparziale, fustigò malcostumi e vizi sociali della Napoli di primo Settecento, già da tempo solcato dai fermenti di una nuova sensibilità arcadico-razionalista, rimasta , purtroppo, poi senza proseliti ?

ASSOLUTAMENTE SI !

Ma no solo , l’opera del Trinchera , ancora oggi ci racconta di quello specchio riflesso e deformato della società partenopea che caratterizzava la prima metà del settecento .

I personaggi delle sue commedie dialettali in prosa come La gnoccolara , de La moneca fauza, Notà Pettolone e quello più noto de La tavernola abentorosa, erano i “tipi” del notaio o del «secretista», del «padulano» o della «marinaressa», dell’eremita o della «moneca fauza», delle «ccanatarinole» o del «masto» di musica e canto, del nobile «sfratto» di recente o antico lignaggio, del mercante arricchito (novello e partenopeo Bourgeois gentilhomme) erano tutti personaggi indistintamente attinti dal contesto socioantropologico a lui ben noto. Essi nascevano, infatti dal quel mondo che l’autore conosceva approfonditamente, in virtù della professione notarile (professione che egli non abbandonò mai e che esercitò parallelamente alla sua attività drammaturgica), la quale lo metteva a contatto con ogni classe sociale, da quella più bassa, del volgo napoletano, a quella più elevata, della nobiltà o dell’alta borghesia.

Egli ci ha lasciato nei suoi libretti il racconta di loro , delle loro vite , delle loro storie formatosi in una città come Napoli . Ci ha lasciato il loro umorismo , e con una comica sagace ne ha registrato umori, vizi, difetti e malcostumi.

Ci ha praticamente scritto e lasciato in memoria quella Napoli del primo settecento che con la sua satira si mostra solo all’apparenza leggera e scanzonata, ma , in verità, era espressione di una ben più profonda e amara polemica contro le ingiustizie e le storture della società

Ci ha praticamente scritto e lasciato in memoria quella Napoli del primo settecento che con la sua satira si mostra solo all’apparenza leggera e scanzonata, ma , in verità, era espressione di una ben più profonda e amara polemica contro le ingiustizie e le storture della società

E tutto questo gli costò molto caro, …….

Una sua commedia , l’irriverente libretto de La tavernola abentorosa, nonostante fosse un manifesto di poetica ,fu infatti causa di ogni sua sventura. Per essa fu addirittura perseguitato dalla polizia napoletana e poi condannato a sei mesi di carcere.

E non fu la sola a suscitare le” attenzioni “dei regnanti e del clero. Egli infatti nella sua vita artistica diede vita alla produzione di molte commedie e numerosi libretti d’opera, i quali incontrarono i gusti del pubblico, ma furono spesso oggetto di censura in quanto denunciatarie delle imposture e degli abusi perpetrati dal clero al fine di mantenere al giogo il popolo napoletano.

Pietro Trichera era un uomo dotato di un brillante e vivace ingegno comico, che ai suoi tenoi seppe raccontare, con sapido realismo e a volte cupo umorismo, vizi e difetti dell’intera società napoletana. attraverso un pungente realismo artistico ed una efficiente satira di costume. Egli si servì del valore della sua satira, per fustigare falsità, ipocrisie e sozzure della società partenopea. di quei tempi , non risparmiando nessuno: né coloro che appartenevano alle classi ritenute intoccabili, come quella ecclesiastica, né coloro che appartenevano agli strati più disagiati e poveri; né, infine, i membri del ceto a cui lui stesso apparteneva . quello dei giureconsulti e dei notai.

Ciò avveniva in un momento in cui il genere dell’opera comica, che da anni, ormai, si apriva a suggestioni e contaminazioni provenienti dal melodramma metastasiano.

Egli durante la sua sregolata esistenza, per i suoi scritti e le sue opere teatrali fu in città protagonista di numerose vicissitudini: dall’arresto per la pubblicazione del famoso libretto de La tavernola abentorosa, il cui contenuto, irriverente e antifratesco, non era passato inosservato all’occhio vigile della Censura ecclesiastica; al fallimento della sua attività d’impresario teatrale, che aveva fatto da preludio alla drammatica decisione di togliersi la vita

Pietr’Antonio Lonardo Salvatore Trinchera è nato a Napoli l’11 giugno del 1702, da Domenico e Angela Balzano. Riguardo ai suoi studi compiuti essi erano quella che servivano per esercitare la professione notarile ( la stessa del padre Domenico ) , cioè i canonici corsi di grammatica e retorica, ai quali un giovane della sua condizione non poteva sfuggire; studi, comunque, di cui rivendicava l’assoluta dignità e autorevolezza,

Di certo, sebbene avviato fin da ragazzo alla carriera notarile, crebbe accogliendo gli stimoli offerti da un variegato ambiente culturale, nel quale, soprattutto dopo l’avvento del regime asburgico, veniva sviluppandosi «un moderato spirito anti-clericale che favorì la nascita d’una satira a carattere sociale, pronta a divenir coraggiosa in pochi decenni»

Non stupisce, quindi, che il giovane Pietro, ancor prima di ottenere, il privilegium con cui esercitare «l’afficio de Notaro Pubblico», avesse già scritto la commedia in prosa La monecaantico teatro della pace napoli

fauza, che, come suggerisce il titolo di tartufesca memoria, era incentrata su laidezze e falsità di una suora laica. E non stupisca, altresì, che abbia deciso di affiancare alla sua attività di faccendiere togato quella, meno sicura e parca di riconoscimenti, di poeta teatrale. Egli,infatti di certo, non era il primo “paglietta” a tentare una simile strada: soprattutto nel campo dell’opera comica, avveniva spesso che un rappresentante del ceto forense si dava alla composizione di melocommedie.

In quel periodo in città nei vari piccoli e grandi teatri lo spettacolo che veniva dato in pasto al pubblico erano di solito volgari e popolaresche buffonerie . Erano quelli i tempi in cui quindi in città la tradizionale commedia per musica andava incontro, a un periodo d’involuzione, che intorno alla metà del secolo, si sarebbe concluso con la sua definitiva estinzione. Dalle sue ceneri sarebbe sorto un nuovo genere: l’opera buffa, che, caratterizzata da rappresentazioni edulcorate e borghesizzanti, avrebbe sancito presto il primato europeo della Scuola Napoletana che liberatasi di libretti buffi , patetici e volgari e di un uso sempre più ridotto del dialetto (soppiantato dal toscano e limitato, soprattutto, ai ruoli comici) , si era sottoposta ad un processo di nobilitazione e sprovincializzazione ,che le avrebbe permesso di divenire un “genere alla moda”, esportabile anche al di fuori dei ristretti ambiti locali, dentro cui, inizialmente, risultava confinata in dialettale prosa.

Trinchera sotto questo aspetto rappresento lo spartiacque tra i due momenti e forse non solo il punto di congiunzione ma addirittura il traghettatore verso quella nuova commedia per musica che si formò attraverso l’innesto, operato a tavolino, delle forme musicali dell’aria e del recitativo su un tronco drammaturgico che ricalcava, senza troppe modifiche, quello della commedia in prosa.

In un simile contesto, la produzione librettistica del Trinchera assumeva un valore particolarmente significativo, Egli fu infatti l’unico che poi avrebbe proseguito sulla strada di un’opera realistico-civile, che, nessuno, dopo di lui avrebbe più intrapreso.

La sua produzione librettistica si discostava fortemente dalle volgari e semplici opere del momento aprendosi alle suggestioni,offerte dal melodramma metastasiano, che, in quegli stessi anni, aveva tentato di riportare «in auge la tragedia [antica] nella sua inscindibile unione di musica e poesia Egli nella sua tragica drammaturgia, sia musicale che in prosa, nonostante si avvalse di un ricco repertorio di modelli che andava dalla commedia classica a quella erudita cinquecentesca, dalla commedia dell’arte al teatro francese (e specificatamente moleriano), attinse sempre e comunque per i suoi personaggi a quell’immenso calderone che era la ribollente e quanto mai variegata realtà della strada .Una realtà, che, se da un lato si apriva agli stimoli più avanzati della cultura settecentesca, dall’altro persisteva in uno stato di arretratezza culturale e povertà materiale.

La sua commedia per musica era comunque densa di richiami alla cronaca spicciola, alle usanze e al paesaggio locali: essa metteva comunque in convenevole risalto le strade, le piazze, i luoghi, insomma più noti di Napoli: il Borgo Loreto, il Ponte della Maddalena, Porta Capuana, Taverna Penta, la fontana dei Serpi, la Duchesca, Posillipo, il Vomero e spesso appariva ambientata, nella «Marina de lo Burgo de Lo Rito» – il quartiere in cui l’autore era nato e cresciuto.

Divenne quindi anche il cantore di quella Napoli che era essa stessa palcoscenico, e fondale, per la messa in scena della vita quotidiana e delle quotidiane rappresentazioni che si svolgevano nei crocicchi delle strade, al Mercato, nelle piazze, dentro e fuori le Chiese (durante le feste religiose o le profane coccagne carnevalesche del Largo di Palazzo) o nel gran regno della simulazione, qual era il tribunale della Vicaria; del grande palcoscenico teatrale di Largo di Castello, secolare sede di saltimbanchi, cantambanchi illusionisti, maghi, mangiafuochi , animali sapienti, cavamole, spiegamiracoli, erboristi e ogni sorta di gente e d’invenzioni per divertire e per gabbare i «materialoni» di piazza».

Ma divenne anche l’indiscusso protagonista dei palcoscenici teatrali della «commedia musicale dei nostri teatri :: da quello più modesto del «Teatriello» della Pace a quelle del Nuovo e del Fiorentini, “templi teatrali consacrati all’opera comica vissuti per decenni all’ombra degli odeon privati di nobili e gentiluomini borghesi e all’imponente e suggestivo “colosseo” del melodramma partenopeo, il San Carlo, espressione dell’ostentata magnificenza e simulata munificenza della Corte Borbonica.

Trinchera debuttò a Teatro nel 1726 con la commedia napoletana La moneca fauza ovvero La forza de lo sango che però non riuscì mai a raggiungere la dovuta notorietà.

La prima prova melodrammatica del Trinchera non costituì in verità nulla di veramente notevole, ma riuscì lo stesso a riscuotere un discreto successo, visto che, nell’arco dello stesso anno, venne replicata, con il titolo di Prizeta correvata,negli spazi offerti dal Teatro Nuovo di Aversa. Egli sotto il profilo stilistico e contenutistico, si mostrava fedele al filone realistico di quelle prime opere comiche, che con lui «riacquistavano dignità ideologico-letteraria

CURIOSITA’: Il fatto, però, che queste rappresentazioni avvenissero in periferia e non in una sala della Capitale, significava che il suo debutto come librettista non doveva essere stato dei più facili, e che l’autore, pur di fare teatro era stato spinto ai margini di quel mondo di buffi e “ccantarinole”, che inesorabilmente lo attraeva con la sua gaîte ed effimeratezza. Soltanto nel 1735, sotto il neonato regno del borbone Carlo III, l’autore riuscì a trovare accoglienza nella sua città, mettendo in scena, al Teatro della Pace, il Don Pasquino.

N.B La messa in scena del Don Pasquino segnava l’inizio della collaborazione con il “Teatriello” della Pace o del Vico della Lava, una delle tre strutture cittadine deputate alla rappresentazione di opere comiche (le altre due erano il Teatro Nuovo ed il Teatro detto de’ Fiorentini che prendeva il nome dalla vicina chiesa e dalla strada . Quest’ultimo era all’epoca quello che maggiormente venne destinato alla scena comica musicale, In esso si udirono i capi d’opera dell’armonia prodotti dal Pergolese il Raffaele della musica, dal Leo, dal Latilla, dal Logroscino, dal Ciampi e dal Cocchi. Ne composero i drammi, il Tullio, il Saddumene, il Belmuro, il Viola, il Mariani ed il Palma.

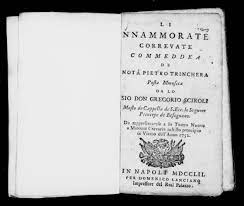

Nel lungo intervallo che comunque intercorse tra l’una e l’altra rappresentazione operistica, il Trinchera pubblicò La gnoccolara o vero li nnammorate scorcogliate), una commedia in prosa dal riso amaro, in cui, a differenza de La moneca fauza, non venivano colpiti abusi e malcostumi ecclesiastici, bensì contraddizioni, meschinità, povertà materiale e spirituale della «Gente vascia de Napoli»

Il Teatro della Pace che sorgeva di fronte all’omonima chiesa, nel Vico della Lava che dava su via dei Tribunali. era considerato il Tempio dell’ allegria del popolo. Il nostro Trinchera instaurò con questo Teatro una collaborazione che, seppur in modo discontinuo, durò fino a quando, nel 1749, gli organi di controllo borbonici ne decisero la chiusura per motivi di decoro e d’ordine pubblico. Il Teatro della Pace non godeva, infatti, di una buona fama; si riteneva che fosse un luogo in cui si commettessero “laidezze” e serpeggiassero pensieri “libertini”. In realtà, la sua chiusura era il risultato della politica accentratrice del Regno, che emarginava tendenze e manifestazioni culturali subalterne (come, ad esempio, il teatro basso e, per l’appunto, la commedia in musica) e, al contrario, prediligeva e favoriva il melodramma metastasiano del San Carlo (e prima ancora del San Bartolomeo), più adatta a propagandare il prestigio e l’onore della Corte e ad essere strumentalizzata politicamente.

CURIOSITA’: Il teatro della Pace non ebbe vita fortunata. In esso vi era infatti un cortile, e certe camere inferiori e superiori, nelle quali cooreva voce si radunassero gente scorretta capaci di commettere sporche e sudicie azioni .

Nei teatri piccoli, ed in tutti quelli che si svolgevano in genere parti di opere buffe ,i regnanti borbonici erano convinti che in quei luoghi si annidava intrinsecamente un qualche piccolo libertinaggio, che per lo più va serpeggiando in cattivi pensieri fra la gente minuta, che più facilmente in questi piccoli teatri si ritrovava.

Data la reputazione di cui godeva, il Teatro della Pace era divenuto il luogo su cui, spesso, ripiegavano quei giovani compositori, librettisti sconosciuti, artisti e cantanti alle prime armi che non si erano ancora inseriti nel circuito dei più importanti teatri napoletani.

Il Trinchera che riuscì a emergere soltanto due anni dopo la messinscena del Don Pasquino, anche lui , nel frattempo, si era dovuto accontentare di questo più modesto Teatro , sul cui palcoscenico, nel 1736, era riuscito a far rappresentare Lo corrivo. (il rifacimento di un’opera, intitolata Orazio) e Le mbroglie p’ammore. Un libretto, questo, finalmente tutto suo e non ispirato alle altrui composizioni, in cui l’elemento di maggiore originalità era dato dalla comparsa di un personaggio inedito, mai rappresentato all’interno di una commedia musicale napoletana : quello del notaio pedante e saccente, che diventerà una figura ricorrente e peculiare della produzione trincheriana. E poco importava che bersaglio dei suoi dardi fosse il ceto notarile

Non lontano dal San Carlo, quasi ad anticiparne il modello costruttivo ma anche la funzione, era stato costruito all’epoca anche un Teatro Nuovo, con cinque ordini di palchi, centoquaranta posti di platea e la straordinaria utilizzazione dello spazio. Questo Teatro denominato appunto ll Teatro Nuovo fu edificato con spese che vennero sostenute da Don Giacinto de Laurentis e Angelo Carasale , nel 1724 ,sui vicoli di Via Toledo ,dall’architetto Domenico Antonio Vaccaro che con grande ingegno fu capace di recuperare da un piccolo spazio piu di 200 posti a sedere ma anche scale e corridoi comodissimi . Ma accedere ad esso rimaneva comunque una cosa scomoda . Ad esso vi si giungeva infatti solo in carrozza attraverso strade assai anguste ed estremamente disagevoli e secondo molti non era soltanto più piccolo di quello dei Fiorentini ma più vecchio e sudicio.

In questo teatro il Trinchea comunque un po per la pressione esercitata dalle esigenze di mercato e dal bisogno di accattivarsi un pubblico quanto più ampio possibile, ed anche dalla necessità di accrescere il proprio prestigio nell’ambiente teatrale, egli arrendendosi alle mode del momento,dedicò molti dei suoii ntermezzi più famosi alla nobile , ricca e potente Donna Margarita Caracciolo anche se la sua insopprimibile vena satirica comunque affiorava ugualmente e non mancava di evidenziare velleità, miserie e bassezze della società.

Dopo anni di gavetta, sembrava che finalmente il Trinchera fosse riuscito a imporsi come librettista e commediografo. Tuttavia, dopo la messinscena de Il barone di zampano, avvenuta l’anno successivo, nei locali del Teatro Nuovo, per l’autore seguì un lungo periodo di inattività. Non si conoscono i motivi di questa pausa: probabilmente dietro vi doveva essere la longa manus della Censura, la quale aveva poco gradito un “melodrama” che rappresentava una nobiltà ignorante e apatica e un borghese clero vanesio e presuntuoso.

Bisogna prima di continuare premettere che In città , in quei tempi la politica filocurialista del Viceré Michele Federico Althann, non incoraggiava di certo la pubblicazione di opere, il cui contenuto potesse insospettire gli organi censori. Gia quanche anno prima ,Pietro Giannone era stato costretto a lasciare Napoli a causa della pubblicazione della sua Istoria civile (1723), che gli costò la scomunica e la successiva messa all’Indice dell’opera.

Fu questo il motivo per cui il Trinchera pur sfidando la censura ecclesiastica con un’opera irriverente e antifratesca , preferì optare per una cauta circolazione del suo manoscritto evitando, di firmarlo col suo vero nome. Per nascondere la sua vera identità si avvalse, infatti, dell’anagramma di moneca fauza e nel Carnevale del 1741, sfidò gli organi di controllo del Regno, pubblicando, senza concessione dell’imprimatur, l’irriverente libretto de La tavernola abentorosa. che gli rappresentò addirittura nella «venerabile Casa professa di S. S. Demetrio e Bonifacio, e nel Regal Monastero di Monteoliveto»,.

L’opera inscenava le malefatte di un furbo e ingordo Cavaliero che si fa credere Eremita col nome di Fra Macario e carpisce elemosine e credito truffando le persone .

N.B. Non desti meraviglia il fatto che l’oscura e incorrotta tranquillità claustrale di questi luoghi sacri sia stata profanata da una chiassosa performance operistica: «Era infatti all’epoca antica consuetudine napoletana che in tempo di Carnevale si ripresentassero drammi, oratori e commedie innanzi alle porte dei monasteri, per particolare divertimento dei frati e delle monache»

Tuttavia, per quanto tollerata, una siffatta «burletta», che accusava di “libertinaggio” i membri di una classe sociale, come quella ecclesiastica (la quale, per quanto soggetta a qualche “debolezza”, doveva mantenere inalterati gli attestati di “stima” e “venerazione” di cui godeva presso la comunità, non poteva passare inosservata e rimanere priva di conseguenze. L’Arcivescovo di Napoli, Gaetano Spinelli, infatti, richiese subito l’intervento della Corte, inviando al marchese Gaetano Brancone, Segretario di Stato per l’Ecclesiastico, un memoriale di protesta in cui lamentava il «disprezzo così della pietà, e divozione, come anche della nostra S. Religione» ostentato nella commedia.

La risposta non tardò ad arrivare. Di lì a poco (16 febbraio 1741), il Re ordinava al Reggente della Vicaria di scoprire l’autore e lo “stampatore” di tale opera e di arrestarli. A poco valse che il libretto fosse uscito senza indicazioni di stampa e che il Trinchera avesse celato il suo nome dietro il consueto anagramma-pseudonimo di Terenzio Chirrap. Sia lui che il tipografo, Angelo Vocola («libraro incontro a Fontana Medina»), vennero facilmente individuati.

Tuttavia riuscirono a mettersi in salvo, chiedendo asilo, rispettivamente, alla Chiesa del Carmine al Mercato e alla Chiesa della Pietà dei Turchini

Le trattative con le autorità ecclesiastiche e con i rappresentanti dell’alta magistratura del Regno si protrassero a lungo. Dapprincipio sembrò che la situazione dovesse degenerare, visto che l’interino del Cappellano Maggiore, Mons. Niccolò De Rosa, Vescovo di Pozzuoli, ritenendo che La tavernola abentorosa, «in più scene», muovesse «gli animi degli ascoltatori non meno alla libidine, che a discreditar gli atti della vera pietà, e della religione», richiese alla Corte che ogni suo esemplare venisse sequestrato e arso al rogo . E non ancora pago, “impiosamente comandava” che l’autore, dimostratosi «o niente, o poco rispettoso alla fede nostra cattolica», dovesse «con pubblica pena purgare la sua temerità.

La questione di conseguenza venne, poi, sottoposta al vaglio della Real Camera di Santa Chiara, che, il 5 Aprile, si espresse con un parere che inaspettatamente ridimensionava la portata dell’accaduto: In obbedienza di detti Sovrani Reali ordini, essendosi letta, ed esaminata l’ingionta Commedia si è considerato, che sebbene in essa l’autore abbia posto in scena un Uomo in abito di Romito, facendolo apparire Impostore, Goloso, snaturato, e ridicolo, nondimeno il carattere, che ne ha formato, è di Uomo in se stesso malo nel proprio stato di Romito, e che volea vivere con libertinaggio, e che perciò non può dirsi, che l’Autore abbia voluto deridere un ordine regolare né inferiore pregiudizio alla nostra Santa Religione, ma più tosto criticare, e riprendere il vizio nelle azzioni di libertinaggio, che sogliono farsi da alcuni di questi Romiti, i quali essendo in sostanza secolari, ed Uomini che vivono senza star soggetti alla regolar disciplina, ed all’obbedienza de’ Superiori si avvalgono dell’abito religioso, e di alcuni atti apparenti di pietà per introdursi nelle case della Gente Bassa, e semplice, non solo averne limosine copiose, ma inserirsi né diloro affari anche con improprietà, e pregiudizio delle famiglie.

Si è inoltre dimostrato, che tali caratteri di uomini viziosi si sono più volte posti in scena per riprendere il vizio anche di ceti riguardevoli, seguitandosi in questo l’antico costume di coloro, che introdussero le Comedie principalmente al fine di riprendere e censurare i vizij, e con l’esca, ed allettamento delle rappresentazioni comiche imprimere più fortemente negl’animi de spettatori l’orrore, ed aborrimento al male.

Per tal motivo l’organo di consulta respingeva la proposta episcopale di eliminare ogni copia in circolazione del libretto, poiché, intorno alla vicenda, si sarebbe potuto sollevare un clamore ingiustificato. Considerava, altresì, che un simile espediente difficilmente avrebbe ottenuto l’esito sperato e che, anzi, avrebbe potuto causare l’effetto opposto di «accenderne la curiosità, in maniera che potrebbero multiplicarsi gli Esemplari di detta Comedia con farcene le copie manoscritte, o ristamparsi fuori Regno»

Il papello della Real Camera di Santa Chiara salvava il libretto ma non il librettista, per il quale si suggeriva la condanna ad una pena esemplare, al fine di scoraggiare altri dalla produzione di simili opere (caratterizzate, cioè, da «soverchia vivezza, ed espressioni nella critica») o dal voler mettere in scena La tavernola abentorosa

Maggior clemenza, invece, riservava al Vocola, che, in una supplica aveva dichiarato di non essere presente nel momento in cui «l’operetta» veniva impressa nella sua «Officina». A lui, quindi, «Una tale esecuzione, la quale sarebbe da sé strepitosa» poteva «dare occasione di spargersi nei paesi forastieri, che in questa Città, e Regno, vi siano huomini i quali vogliono porre in discredito gl’ordini regolari, in maniera, che habbiano obbligato il Governo a far pubblicamente brugiare un’opera già impressa, della quale poi se ne faranno rapporti assai più gravi, ed alterati di siò che la cosa è stata in se stessa»

«La detta operetta non fù stampata con l’ordine di esso supplicante ne dei suoi Giovani, ma in tempo che il Supplicante ritrovavasi fuori Napoli, nella città di Salerno per suoi affari fù composta e stampata da un giovane stampatore chiamato Raimondo Viola. Il quale essendo richiesto in tempo di detta assenza che fu nel mese spettava solo una ««forte riprensione» per aver impresso un’opera «senza le dovute approvazioni» e «le necessarie licenze»

Ma, sfortunatamente per il Vocola, il parere della Real Camera di Santa Chiara non era vincolante e la questione fu nuovamente discussa dal Consiglio di Stato, il quale, il 13 aprile 1741, decise di confermare l’arresto di entrambi gli accusati, che, costituitisi, dovettero scontare un breve periodo di detenzione. Il tipografo si arrese nel mese di giugno e, il 13 luglio, dopo qualche settimana trascorsa nelle carceri di San Giacomo, ottenne la grazia.

Il Trinchera, invece, nel disperato tentativo di sfuggire alla condanna, resistette più a lungo nel suo «confugio». Anch’egli, nell’estate di quell’anno, inviava una supplica alla «Sacra Reale Maestà» in cui difendeva la sua appartenenza alla «Republica de’ letterati» per il suo essere «colto e versato nelle lettere, non men che ne’ costumi», puntualizzando, altresì, l’innocuità della satira contenuta nella Tavernola, la cui la messa in scena non aveva suscitato scandalo tra i religiosi che vi avevano assistito.

Le affermazioni del Trinchera non convinsero il Consiglio di Stato che, il 25 agosto confermò il mandato di cattura nei suoi confronti. Il poeta si rassegnò a ricevere «la condegna mortificazione» solo dopo diversi mesi di latitanza, presentandosi presso le carceri di Santa Maria dell’Agnone all’inizio del nuovo anno. Poco dopo, l’8 gennaio 1742, arrivò la tanto sospirata grazia, che pose fine all’incresciosa vicenda giusto in tempo per assistere alla dipartita della madre, avvenuta il 27 aprile 1742. Il padre, Domenico Trinchera, morirà, invece, il 7 giugno 1748, all’età di ottantadue anni .

Ad ogni modo, nonostante questa opera abbia comportato al Trichera tanto dolore e dispiacieri , essa resta una delle sue più belle cose portate da lui in teatro . Le sue vicissitudini seguite alla sua messa in scena non inficiano di fatto il valore de La tavernola abentorosa, che resta una delle opere più significative del Trinchera: quella, alle cui pagine, egli volle affidare il messaggio della sua arte comica e controcorrente. La seconda dedica del libretto, intitolata, per l’appunto, «Lo Cuonzuolo de li Padulane», era, difatti, un vero e proprio manifesto di poetica, nel quale l’autore eleggeva a oggetto privilegiato del suo comporre «la Gente cchiù bascia, de lo Paese sujo», e rivendicava il merito di aver rappresentato per primo la loro vita semplice e priva di agi, non per questo meno degna di rilievo e interesse.

N.B Riguardo al sua morte per molti anni si è creduto che essa sia avvenuta per suicidio avvenuta per una forte depressione che faceva seguito alle sue lunghe persecuzioni per la commedia ( anno1740 ). Ma come ci dice il grande Benedetto Croce , essa invece avvenne disgraziatamente in carcere ( anni 1750 ) solo a causa di una ferite infetta da lui stesso provocata con un tondo di creta che spezzò a bella posta

Parrebbe dunque che le persecuzioni per la commedia, e la carcerazione seguita dalla morte, fossero due fatti indipendenti; giacché tra i due episodi vi si frappongono la distanza di circa dieci anni.

Superato i tristi episodi legati alla sua commedia più rappresentativa , il Trinchera nel 1747 decise di rilevare come impresario il Teatro dei Fiorentini , per il quale impegnò la dote della giovane moglie di appena diciassette anni Angela Maria Verusio sposata nel 1744.

Per questa idea di condurre come impresario il Teatro dei Fiorentini , il nostro Tricherasi cacciò putroppo in un mare di guai. Dopo alterne vicende fu costretto ripetutamente a far debiti, e nel tempo fronteggiò finché poté una situazione che di anno in anno si faceva sempre più insostenibile, buttò nella folle impresa non solo come vi abbiama accennato la dote della moglie , ma anche tutte le proprie sostanzee finanche l’asse paterno, , tutto; ma così facendo, ritardò, e non evitò la catastrofe.Nel 1755 infatti l’impresa fallì e lui per i debiti contratti e non assolti fu nuovamente rinchiuso nelle carceri di Ponte di Tappia, dove ,dopo essersi confessato decise di uccidersi di sua mano , scannandosi coi cocci d’un piatto il 10 febbraio 1755.

Curiosita’: Il Teatro de Fiorentini prima della sua deinitiva chiusura era il teatro più antico di Napoli ; esso venne infatti fondato nel 1618 e prese il nome dalla vicina Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini .

Nel primo secolo di attività venivano date solamente rappresentazioni in prosa, ma nel 1706, vista la debole attività che veniva svolta in esso (ormai venivano messe in scena solamente commedie spagnole di poco conto), alcuni nobili decisero di rinnovarlo e di trasformarlo quindi in un teatro d’opera, anche grazie all’esperienza e alla bravura di Nicola Serino, che proprio nel 1706 fu il nuovo direttore del teatro.

Così il teatro divenne in breve tempo uno dei maggiori palcoscenici napoletani, nel quale furono rappresentati sopratutto intermezzi , opere buffe e comiche dei maggiori compositori partenopei dell’epoca come Alessandro Scarlatti, Leonardo Vinci e Giovanni Paisiello.

Nonostante un terribile incendio che lo distrusse il 17 gennaio 1721 , dopo la messa in scena de La Cianna, il successo non venne meno alla struttura, che fu riaperta due anni dopo, nel 1713. In esso in quel periodo vvi lavorarono i migliori compositori di un’epoca felicissima per la musica a Napoli: fra i tanti giova ricordare ancora Domenico Cimarosa, Niccolò Piccinni e Gioacchino Rossini.

Nel 1747 , come vi abbiamo raccontato il teatro fu poi rilevato da Pietro Trinchera , ma l’iniziativa si concluse miseramente nel 1755 . Dopo il suo fallimento il Teatro venne poi restaurato e ampliato secondo in gusto neoclassico su disegno dell’architetto Francesco Scarola (un allievo di Ferdinando Fuga ).

Tranne la rara eccezione in cui il Teatro divenne protagonista dell ìattività lirica in città a causa della interrotta attività del San Carlo per il famoso incendio (1816 e il 1817 ), esso è sempre stato comunque la sede pricipali nei suoi tanti anni di esistenza del Teatro di posa napoletano. La sua attività ha visto calpestare il palcoscenico grandi attori come ad esempio Eduardo Scarpetta che vi tenne la prima dei capolavori “Miseria e nobiltà” e “Na santarella”. Tutta questa gloria non servì a risparmiarlo da un pesante bombardamento nel 1941 che lo danneggiò gravemente .

La sua sfortuna poi di essere localizzato nel quartiere S.Giuseppe, ovvero nel vecchio rione Carità nei pressi della chiesa di S.Giovanni dei Fiorentini e di quella di S.Giorgio dei Greci, non lontano da via Medina, non lo salvò dalla sua demolizione nell’ambito di quel famoso risanamento del rione San Giuseppe-Carità , dove una cieca amministrazione comunale decise di espropriare e lottizzare l’intero «Rione San Giuseppe Carità» per darlo in pasto alla speculazione edilizia ( era il periodo di Achille Lauro ).

Insieme al famoso Teatro in questo scempio venne anche demolita la vicina Chiesa de’ Fiorentini che rappresentava in città un importante luogo di culto e riferimento per tutta la numerosa comunità toscana presente nel capoluogo ( 2680 fiorentini circa su 212 mila abitanti in tutto ). Sul pavimento di questa antica chiesa erano infatti presenti e sparse numerose lapide sepolcrali recanti nomi di famose famiglie toscane presenti in città compreso le spoglie del famoso ministro Tanucci e quelle della sua stessa famiglia .

La bella chiesa, fondata nella prima metà del quindicesimo secolo da Isabella d’Aragona, dove esistevano pregevoli opere d’arte come otto statue del Naccherino e pregevoli dipinti di Marco Pino e Giovanni Balducci nonchè sull’altare maggiore, una bella Natività di Cristo di Marco da Siena , venne così purtroppo demolita nel 1953 per decisione di una demenziale amministrazione comunale per far sorgere nel tempo al suo posto il brutto palazzo della ” Standa “.

La chiesa dopo la fine della guerra, nonostante i bombardamenti, stava sempre in piedi ed appariva ancora perfettamente solida, a dispetto dei suoi quattrocento anni. eppure, malgrado ciò, la cieca amministrazione comunale decise di espropriare e lottizzare l’intero «Rione San Giuseppe Carità» per darlo in pasto alla disperata speculazione edilizia di quei tempi.

La chiesa dei Fiorentini fu quindi condannata da quel momento a scomparire perché la sua presenza ostacolava gli interessi degli speculatori. Venne in maniera stolta deciso di costruire all’Arenella una «Nuova chiesa dei Fiorentini» ma solo dopo averla costruita fu chiaro a tutti di quanto l’idea fosse sbagliata. La memoria storica sopravvive dove s’è formata. Se si cerca di spostarla, muore. Ancor più priva di senso fu la seconda decisione, quella di trasferire nella nuova chiesa l’intero patrimonio artistico e storico della vecchia chiesa . Lo spostamento si sarebbe presto rivelato impossibile. Non è facile ambientare opere d’arte antiche in un contesto moderno. Prova ne sia che la chiesa nuova riuscì ad accogliere solo dieci dipinti provenienti dalla vecchia. E nemmeno una statua.

La Tomba del Tanucci durante l’ abbattimento dell’edificio di culto venne completamente distrutta da quattro blocchi di piperno staccatisi dal cornicione della cupola . La sua lapide marmorea venne frantumata in mille pezzi e sul fondo del loculo dopo un’accurata ricognizione non venne rinvenuto al momento alcun avanzo delle spoglie mortali di Bernardo Tanucci». Resisi conto dell’enorme danno effettuati il sovraintendente ai lavori e quello ai beni culturali per non perdere la faccia di fronte allo scempio effettuato non comunicarono la notizia alla stampa e nessun giornale ne parlò.

I resti mortali contenuti nelle altre tombe furono quel punto subito a composti in cassette di legno e trasportati per disposizione della Curia Arcivescovile nella cripta della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi »dove oggi possono finalmente riposare in pace accatastati in venticinque cassette, come unici testimoni di uno scempio come pochi ( menomale che i morti non possono parlare ) .