![]()

Sergio Bruni, nome d’arte di Guglielmo Chianese, nasce a Villaricca, un piccolo paese a pochi chilometri da Napoli (l’antica Panecuocolo), il 15 settembre 1921 da Gennaro Chianese e Michela Percacciuolo. La sua è una famiglia poverissima: il padre Gennaro faceva il muratore e la madre Michela Percaciuolo la casalinga e il piccolo Guglielmo, come racconterà lui stesso nel suo libro “Scontri e Incontri”, è costretto a lasciare la scuola a metà della terza elementare perché non ha i libri e ha perso una scarpa dell’unico vecchio paio che possedeva.

A dodici anni, come lui stesso racconterà a Peppino DeFilippo, chiese di essere ammesso ad una scuola di musica che preparava i ragazzi del luogo da inserire poi nella banda del paese. Il piccolo Guglielmo fu ammesso e gli misero tra le mani un clarinetto. Si affezionò tanto allo studio di questo strumento che lo suonava con una costanza maniacale. Il padre non vedeva con piacere questa sua vocazione musicale e lui era costretto a suonare di nascosto, a volte di notte in aperta campagna.

Quando non suonava il clarinetto cantava, ma non cantava canzoni, imitava le voci dei venditori ambulanti dando ad esse una musicalità che fu molto apprezzata dai paesani.

Il piccolo cantore fece il suo ingresso ufficiale nel mondo della musica il giorno di San Rocco, il santo patrono di Villaricca. Guglielmino, con il suo clarinetto, la bella divisa grigia e il berrettino bianco era in prima fila e mostrò al paese quanto innata fosse in lui la vena musicale. La sua partecipazione alla banda andò avanti ancora qualche anno, poi il complesso si sciolse e il piccolo suonatore di clarinetto continuò a suonare ma a Chiaiano dove nel 1938. quando lui aveva 17 anni, la sua famiglia si trasferì ed egli cominciò a lavorare un po’ come operaio ed entrò nel giro di un gruppo di studenti che diverranno i primi estimatori delle sue doti canore.

Erano quelli tempi difficili per lui e la sua famiglia. Poverta, miseria e problemi la facevano da padrone . «Famme, miseria, guaje a tutte parte», ricorderà Bruni evocando quei tempi; per completare l’opera scoppiò anche la guerra.

Il giovane Guglielmo fu chiamato alle armi e aggregato al 32° Reggimento Fanteria. I primi tempi furono duri, la nostalgia di casa lo portava a fugaci scappate a Napoli e quando veniva scoperto fioccavano le punizioni. Il capitano lo aveva preso di mira e ogni occasione era buona per urlargli: «Ritieniti consegnato!».

Una sera che era in punizione il capitano lo sorprese in mezzo a un gruppetto di commilitoni mentre cantava la famosa canzone Surdato, musicata da Sardella su versi di Libero Bovio. Sentendo cantare quella canzone in maniera così appassionata, il capitano gli si sedette accanto e gli ordinò di continuare. Il soldato Chianese, superato il primo momento d’imbarazzo, continuò e da quel momento i due divennero amici.

Un miracolo analogo avvenne quando fu trasferito a Torino: «’O tenente m’ha cucciato cull’uocchi ‘ e chianto e cu ‘a chitarra nmano (Il tenente mi ha sorpreso con gli occhi di pianto e con la chitarra in mano)». L’ufficiale, ammaliato da quel canto, divenne il suo amico inseparabile. Per Bruni la canzone fu di conforto in quei lunghi mesi di lontananza da Napoli.

Nel settembre del 1943, mentre si trovava a casa in licenza di convalescenza, proveniente dal novantunesimo reggimento fanteria di stanza a Torino dove cantò per la prima volta davanti ad un pubblico di militari, ebbe notizia che a Napoli la gente stava insorgendo contro le truppe tedesche. La sua città era in rivolta contro i tedeschi e lui non poteva mancare.Nelle strade, sulle barricate combattono operai, studenti, intellettuali, uomini e donne mossi dall’insofferenza verso la dittatura tedesca.

Egli quindi subito formò con una decina di giovani della sua età un gruppo di volontari. Si procurarono delle armi e il 29 settembre, con l’aiuto di un capitano d’artiglieria, si recò verso il ponte di Chiaiano, paese dove i suoi erano sfollati perchè i tedeschi avevano minato il ponte stesso . Guglielmo insiema ai suoi amici volontari riuscirono a sminare il ponte di Chiaiano, minato dai tedeschi, ma sulla via del ritorno s’imbatterono in una pattuglia tedesca e, in uno scontro a fuoco, rimase gravemente ferito alla gamba destra . Trasportato avventurosamente in ospedale su di un carretto guidato da un ragazzo e scortato da una donna nota come ’a Rusecarella, ripeteè piu volte «L’avimmo fatto fuì, a chille carugnune».

La sua vita fu salva per miracolo,ma quel colpo gli procurerà per sempre un’ andatura claudicante.

Dimesso dall’ospedale, spinto e aiutato sia moralmente sia economicamente dai compagni di Chiaiano che saranno i primi estimatori della sua voce, comincia a frequentare la scuola di canto tenuta dal maestro Gaetano Lama e dal grande cantante Vittorio Parisi, diventandone subito il vanto.

Dopo pochi mesi, il 14 maggio 1944, presentato proprio da Vittorio Parisi, debutto ufficialmente come cantante davanti al pubblico del Teatro Reale o Smeraldo, come allora si chiamava (oggi Teatro Bracco) di Napoli. Ottenne un grande successo, ma il giorno dopo l’impresario rifiutò di farlo cantare per non disturbare i suoi “artisti scritturati”. Il cantante, che non aveva altri lavori, visse momenti difficili e cominciò a frequentare la Galleria in cerca di qualche piccola scrittura che non arrivò quasi mai. Ma l’anno dopo entrò nel mondo della canzone dalla porta principale, vincendo un concorso per voci nuove bandito dalla RAI.

La vittoria gli fruttò un premio di 3000 lire e un contratto con Radio Napoli. Cominciò così lunghe prove di dizione e di canto sotto la guida del maestro Gino Campese, che dirigeva allora l’orchestra stabile di Radio Napoli, cantando poi in seguitissime trasmissioni radiofoniche.

N.B. Lo stesso Maestro Campese gli suggerirà di il nome d’arte Sergio Bruni per evitare confusione con un altro cantante radiofonico che si chiamava Vittorio Chianese.

Furono anni importanti perla sua carriera di cantante. Egli si trovava in un contesto di grande professionalità, quale era allora quello degli studi Rai di Napoli ed ebbe modo di affinare al meglio le sue grandi doti artistiche. Con il maestro Campese si esercitava continuamente in lezioni di canto cercando di migliorare la sua dizione che poi migliorerà ulteriormente da autodidatta. Sforzi fatti con rigore,attenzione , serietà e volontà ferrea che gli consentono di affinare meglio le doti canore. Di questo periodo si ricordano canzoni come Sciummo, ’O ritratto ’e Nanninella, Palcoscenico, Indifferentemente.

Egli infatti per quanto consapevole delle sue qualità, studiava per migliorarsi e non lasciava mai niente al caso.

IL 1948 per Sergio Bruni fu comunque un anno cruciale anche per la sua vita sentimentale .

Il 14 febbraio si sposa con Maria Cerulli che sarà la sua dolce e fedele compagna per tutta la vita e con la quale metterà al mondo quattro figlie.

Nello stesso anno incide per La Voce del Padrone, (che resterà la sua casa discografica per un ventennio) , il suo primo disco.

Nel 1949, scritturato dalla casa editrice La Canzonetta, partecipa alla sua prima Piedigrotta,con la canzone “Vocca ‘e rose” che ottenne un clamoroso successo.

CURIOSITA’: Fra le canzoni lanciate da Bruni negli spettacoli di Piedigrotta sono da ricordare alcuni grandi successi popolari, che resteranno legati al suo nome: “Surriento d’’e nnammurate” – “ ‘A rossa” e “ ‘O rammariello” – “ ‘A luciana” e “Chitarrella chitarrè” – “Vienetenne a Positano” e “Piscaturella” .

In quegli anni Sergio Bruni incomincerà ad imporre il suo stile interpretativo sempre più personale e inconfondibile che gli procurerà un grande consenso popolare, che lo accompagnerà per tutta la sua carriera.

Da l 1952 partecipa a quasi tutti i Festival della Canzone Napoletana, portando al successo canzoni amate e cantate ancora oggi, fra cui vale la pena di ricordare almeno: “Sciummo -“ ‘O ritratto ‘e Nanninella” -“Suonno a Marechiaro” e “Vieneme nzuonno” .

Si classifica primo nel 1962 con “Marechiaro Marechiaro” e nel 1966 con “Bella” e avrebbe forse vinto anche il festival del 1960 con “Serenata a Maegllina” ma egli si ritirò clamorosamente all’ultimo momento, rifiutandosi di partecipare alla serata finale per una diatriba con Claudio Villa e gli organizzatori.

Nel 1960, al culmine della sua carriera, partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con Il mare ed È mezzanotte, entusiasmando tutta l’Italia.

Da quel momento tutti gli impresari gli fanno la corte ma l’artista rifiuta contratti favolosi per concedersi una pausa di riflessione. Si ritira nella sua villa di Napoli e stipendia per anni il suo pianista di allora, Gianni Aterrano, per dedicarsi quasi esclusivamente allo studio della canzone napoletana classica.

Riduce drasticamente le sue esibizioni e da allora continuerà a cantare solo i brani che riterrà più vicini al suo gusto personale e più adatti al suo stile vocale, indipendentemente dall’epoca in cui erano stati scritti. Rinuncia, perciò, a fiumi di denaro perché raramente riesce ad ottenere quelle che lui ritiene essere le necessarie garanzie artistiche e organizzative.

A metà degli anni 60 ,durante il suo periodo di riflessione che egli si prese per approfondire lo studio della canzone classica napoletana, divenne protagonista assoluto dei concerti in cui si esibiva con un organico composto solo da due chitarre e un mandolino.

In questi anni «’a voc’ ’e Napule», come l’ha definito icasticamente il fraterno amico Eduardo De Filippo, inizia a imporre uno stile interpretativo sempre più personale e inconfondibile che lo accompagnerà per tutta la carriera.

Tra metà anni 80 e inizio anni 90 realizza con le orchestrazioni di De Simone l’antologia Sergio Bruni – Napoli la sua canzone, che include brani come le villanelle del 500, le arie d’opera napoletana del 700, le canzoni classiche.

Lo chansonnier di Villaricca incrocia nel ’75 il poeta Salvatore Palomba e da quel momentola qualità dei testi cantati migliora nettamente. Il primo scrive versi poetici e immaginifici, l’altro li canta con quel suo stile lieve e delicato in un modo encomiabile.

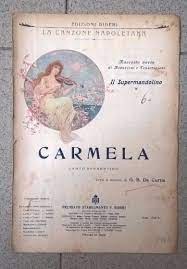

Grazie a questo grande sodalizio sono nati nati brani come “Carmela” e album come “Levate ‘a maschera.

Questo stesso sodalizio l’anno successivo li vede protagonisti in un programma televisivo intitolato “Levate ’a maschera Pulicenella “. Trasmesso su Rai 2 e poi in uno spettacolo al Teatro Tenda di Piazza Mercato a Napoli, il programma sulla canzone napoletana riscosse un grande successo liberando la canzone napoletana da folklore deteriore e da sentimentalismo conferendo alla canzone napoletana nuovi contenuti, vitalità e freschezza poetica a un genere d’arte che le convenzioni accademiche avevano in quel periodo rese sterili e impopolari.

Molte canzoni di quel periodo hanno fatto la storia della musica napoletana ma tutte, merita una perticolare specilae menzione ” Carmela” composta con Salvatore Palomba nel 1976. Il brano che oggi è unanimemente equiparato ai grandi classici di fine Ottocento è divenuta nel tempo una vera e propria icona della canzone napoletana e certamente una delle canzoni più amate in tutto il mondo.

Come lo stesso Salvatore Palomba ha raccontato in seguito, Carmela non è soltanto una donna, ma rappresenta tutta la città di Napoli . La speranza del poeta infatti non era quello di raggiungere le braccia di un’amata, Carmela , ma la città da lui amata affinche essa possa rialzarsi, e vedere la luce dopo il “vico niro” nel quale è sprofondata. Se è vero che l’amore è il contrario della morte, come recita la canzone, è a quello che la città deve aggrapparsi per tornare a vivere: all’amore della sua gente, non alla morte sociale voluta da pochi.

Bruni con questo brano non cantò quindi ’amore di un uomo, ma l’amore di un popolo e la speranza nei confronti di un domani che, negli anni ’70 e ’80, sembrava così lontano per i napoletani.

Il testo di ” Carmela ” è una dedica alla città che era sprofondata nelle mani delle persone sbagliate, della criminalità, della camorra e della guerra. La canzone è quindi la speranza di rivivere di nuovo dei momenti migliori. La canzone ha riscosso un grandissimo successo, in molti l’hanno celebrata, Mina, Enzo Avitabile, John Turturro che l’ha resa apertura del suo film ”Passione”,

La canzone è dunque diventata un cult della musica napoletana tradizionale, utilizzata anche in film recentissimi come ”Qui rido io” di Mario Martone, innalzata ad emblema delle mille bellezze e sfaccettature della nostra città.

Sergio Bruni è stato uno dei maggiori esponenenti della musica napoletana ed ha sempre difeso strenuamente la canzone napoletana tradizionale, e nonostante egli ha il merito storico di avere riportato in vita l’anima più genuina della canzone napoletana è putroppo oggi poco conosciuto in città sopratutto ai giovani di questa città che preferiscono canzoni caratterizzata da testi cantati in un dialetto storpiato che narra della vita di quartieri napoletani popolari abbandonati la cui nanarrazione si concentra su storie criminali e violente che glorificano la camorra . L’importante è che siano ritmate con arrangiamenti semplici e orecchiabili proveniente da un uso ripetitivo di tematiche e melodie, frequenze di musica elettronicizzata, tastiere e ritmi dance-pop che non aggiungono complessità o valore artistico.

N.B.Per rimediare a ciò Nino D’Angelo ,suo grande ammiratore, ha inciso nel 2008 l’album “D’Angelo canta Bruni”, per far conoscere al pubblico contemporaneo i maggiori successi del grande cantante campano.

Sergio Bruni , lo possiamo senza alcun dubbio annoverare tra i grandi uomini illustri che hanno fatto reso grande la nostra città nel mondo .Egli ha portato la canzone napoletana in tutto il mondo, da New York al Canada, dall’Australia al Giappone.

Intorno agli anni ’60 Bruni tiene concerti in tutto il mondo, dall’America alla Russia, pur accettando solo una piccola parte delle proposte che gli furono offerte.

Ha inciso comunque centinaia di dischi, ed allora il cantante più ascoltato, si diceva che tante erano le richieste che i camion carichi di suoi dischi non bastavano a rifornire i venditori

Le pubblicazioni a suo nome superano abbondantemente le 100 unità. Si parte con i 78 giri e si arriva ai cd passando per i 33 e i 45 giri. Tra i tanti dischi incisi, va ricordata l’Antologia della canzone napoletana realizzata con Roberto De Simone e l’ormai introvabile album intitolato “Levate ‘ a maschera Pulicenella ”

Tra i brani si menzionano ’A libbertà, Carmela (un pezzo senza connotazione cronologica, entrata di diritto nei classici napoletani), Notte napulitana, Masaniello, e Napule nun t’ ’o scurdà, dedicata alle «4 Giornate di Napoli», mentre tra le tante canzoni antiche che nterpretò, si ricordano Fenesta vascia, La serenata di Pulcinella, attribuita a Cimarosa e La rumba degli scugnizzi di Raffaele Viviani. Ma Sergio Bruni aveva già critto la musica di canzoni di grande successo, come Palcoscenico (1956) e Na runa (1971).

Tra il 1980 ed il 1990, Bruni realizzò per i suoi 50 anni ci carriera un’antologia della canzone napoletana contenente le canzoni, da lui più amate ed alcune interpretazioni sue più significative quali Amaro è ’o bene, ’A vucchella, Marechiare, Vieneme ’nzuonno.

Nel ’95 si esibisce in due memorabili concerti. Il primo si svolge il 15 agosto a Napoli in Piazza San Domenico Maggiore, mentre Il secondo, voluto dal Comune di Roma, si tiene il 7 dicembre al Teatro dell’Opera.

Nel 1990, il “maestro”, come lo chiamavano ormai tutti i napoletani creò, all’interno della sua villa, un’associazione culturale in collaborazione con un gruppo di amici che denominò “Centro di cultura per la canzone napoletana”. Qui svolse gratuitamente attività didattiche, insegnando ai giovani canto, chitarra e storia della canzone napoletana.

Fondò, inoltre, sempre sotto le insegne del “Centro” un teatro della canzone in miniatura (25 posti) dove si esibibiva insieme ai suoi allievi. Ai concerti erano invitati ad assistere – sempre gratuitamente – tutti quelli che ne facevano richiesta prenotandosi per tempo.

Nel marzo del 2000 per motivi di salute e opportunità, Bruni lasciò la sua villa di Napoli che per anni era èstata frequentata da ammiratori, artisti, intellettuali, studiosi, per trasferirsu a Roma, città d’abitazione di due delle sue quattro figlie. Qui si spense per una crisi respiratoria all’ospedale Spirito di Roma il 22 giugno 2003, chiedendo prima di morire di essere sepolto nella sua città.

Nel marzo del 2000 per motivi di salute e opportunità, Bruni lasciò la sua villa di Napoli che per anni era èstata frequentata da ammiratori, artisti, intellettuali, studiosi, per trasferirsu a Roma, città d’abitazione di due delle sue quattro figlie. Qui si spense per una crisi respiratoria all’ospedale Spirito di Roma il 22 giugno 2003, chiedendo prima di morire di essere sepolto nella sua città.

Ebbe tra i suoi amici più cari Roberto De Simone, con il quale creò il delizioso Canzoniere napoletano, ed Eduardo De Filippo, che gli dedicò una splendida poesia, felice sintesi di quello che è stato e rimarrà per noi napoletani Sergio Bruni.

Ebbe tra i suoi amici più cari Roberto De Simone, con il quale creò il delizioso Canzoniere napoletano, ed Eduardo De Filippo, che gli dedicò una splendida poesia, felice sintesi di quello che è stato e rimarrà per noi napoletani Sergio Bruni.

LA POESIA DI EDUARDO DEDICATA A SERGIO BRUNI

‘A voce’ e Napule

(Eduardo De Filippo)

‘A ggente sà che dice?

Ca tu sì ‘a Voce ‘e Napule

e sà che dice pure?

Ca Napule songh’io!

E si tu si ‘a voce ‘e Napule

e Napule songh’io,

chesta che vene a dicere?

Ca tu si ‘a vocia mia…