![]()

Pietro Giannone vide la luce il 7 maggio 1676 a Ischitella, nei pressi di Foggia, da Scipione, speziale di professione, e Lucrezia Micaglia. Era il primogenito di cinque figli. e come da consuetudine dell’epoca, fu affidato per la sua prima istruzione al parroco locale, don Gaetano Serra, che gli impartì una solida formazione di base. Un frate francescano lo avvicinò poi agli studi filosofici.

A diciott’anni si trasferì a Napoli, accolto da uno zio materno, il quale lo introdusse nello studio legale del procuratore Carlo Sabatelli. Fu qui che Giannone iniziò il suo cammino nel diritto, iscrivendosi all’Università e seguendo le lezioni del celebre giurista Domenico Aulisio. Conseguita la laurea nel 1698, entrò a far parte dell’Accademia Reale di Napoli – un’istituzione voluta dal viceré Lacerda e ispirata all’Académie des Sciences parigina – frequentando assiduamente le sue riunioni bisettimanali.

In questo ambiente vivace conobbe alcune delle figure più brillanti del panorama culturale napoletano: il giurista Nicola Capasso, il pensatore Gregorio Caloprese, e i medici Nicola Cirillo e Luca Antonio Porzio. Fu però l’influenza di Gaetano Argento, massimo rappresentante del pensiero giuridico riformatore, a lasciare un segno profondo nel giovane Giannone.

La carriera forense di Giannone si sviluppò rapidamente. Ottenne grande reputazione al foro partenopeo e, grazie ai suoi guadagni, riuscì a far trasferire a Napoli il padre e il fratello minore, Carlo. Intellettualmente vivace, fu ammesso nei circoli più esclusivi della città, come quello di Nicola Caravita, professore di diritto feudale, dove si discutevano idee anticlericali in compagnia di uomini come Giambattista Vico e Costantino Grimaldi.

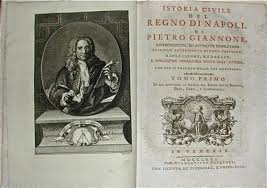

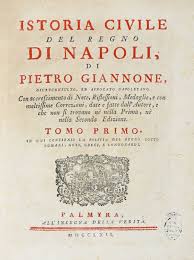

Sposò Elisabetta Angela Castelli, una donna del popolo di straordinaria bellezza, dalla quale ebbe due figli. Nel 1718 acquistò una villa a Posillipo, sulla collina affacciata sul golfo, dove, ispirato da quel paesaggio incantato, lavorò alla sua opera più famosa: l’“Istoria civile del Regno di Napoli”, destinata a provocare la sua rovina.

Il trattato, che analizzava criticamente le ingerenze del papato nel Mezzogiorno, identificava nella sottomissione della corona napoletana alla Chiesa – avvenuta con la complicità degli Angioini – la causa principale del suo arretramento rispetto al resto d’Europa. Sebbene inizialmente accolto con favore dalle istituzioni cittadine, che lo ricompensarono con 195 ducati e l’incarico di avvocato generale, l’opera fu immediatamente osteggiata dalla Curia napoletana, che ne contestò la pubblicazione priva di approvazione ecclesiastica.

La reazione clericale fu feroce: dai pulpiti si scagliarono anatemi contro il “nemico del clero”, e perfino il viceré von Althann, inizialmente tollerante, si affrettò a dissociarsi, ordinando la sospensione della vendita del libro.

Le tensioni raggiunsero il culmine quando, durante una cerimonia liturgica, il sangue di San Gennaro tardò a liquefarsi. Il clero interpretò il segno come un monito divino per la pubblicazione dell’opera eretica. La folla inferocita iniziò a minacciare l’autore: libelli, minacce, e l’ombra della scomunica lo convinsero a fuggire.

Le tensioni raggiunsero il culmine quando, durante una cerimonia liturgica, il sangue di San Gennaro tardò a liquefarsi. Il clero interpretò il segno come un monito divino per la pubblicazione dell’opera eretica. La folla inferocita iniziò a minacciare l’autore: libelli, minacce, e l’ombra della scomunica lo convinsero a fuggire.

Giannone si rifugiò a Vienna, dove trovò accoglienza grazie all’intervento del medico imperiale Pio Nicolò de Garelli. L’imperatore Carlo VI non solo annullò la scomunica, ma gli garantì una pensione. L’aspirazione di Giannone era però un ruolo diplomatico che gli permettesse di rientrare a Napoli sotto immunità. Nell’attesa, visse ospite della baronessa von Linzwal, accolta con favore dalla sorella Ernestine, affascinata dall’intellettuale esule.

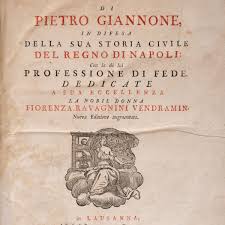

Intanto, in Italia, gli ambienti ecclesiastici reagivano: uno tra i più duri oppositori fu padre Giuseppe Sanfelice, gesuita, che scrisse un’opera confutatoria della “Istoria”. Giannone rispose con una “Professione di fede”, testo in cui sancì la sua rottura definitiva con la Chiesa.

Nel 1730 compose la sua opera filosofica più ambiziosa: Il Triregno, in cui smontava teologicamente e politicamente il potere temporale dei papi. Questo scritto accese ancor più l’ira vaticana.

Quando nel 1734 Carlo di Borbone divenne re di Napoli, Giannone comprese che Vienna non era più sicura. Tentò il rientro in Italia passando per Venezia, dove fu inizialmente ben accolto: gli fu proposta la cattedra a Padova e un incarico legale presso la Serenissima. Ma il nunzio pontificio manovrò affinché fosse isolato.

Il 13 settembre 1735 fu rapito nei pressi di Ferrara da emissari dell’Inquisizione. Riuscì a fuggire e trovò rifugio a Modena, dove fu aiutato da Ludovico Antonio Muratori, celebre storico e bibliotecario. A Modena scrisse il resoconto del suo rapimento.

Si trasferì poi a Milano, dove cercò protezione presso la corte sabauda. Ma il gran cancelliere Giorgio Olivazzi, pur benintenzionato, lo affidò al marchese d’Ormea, che era già in trattativa col Vaticano per consegnarlo in cambio di un accordo diplomatico. Fiutato il pericolo, Giannone fuggì a Ginevra con il figlio Giovanni.

A Ginevra fu tradito da Giuseppe Gastaldi, spia del conte Piccon, che dopo aver guadagnato la fiducia dei due, li invitò in Savoia con una scusa pasquale. Qui furono catturati e condotti a Chambéry, poi rinchiusi nella prigione di Miolans.

Carlo Emanuele III, pur rifiutando di consegnarlo alla Chiesa, ordinò che Giannone restasse incarcerato per il resto della sua vita. Durante la reclusione a Miolans scrisse la sua autobiografia, prima di essere trasferito a Torino. Dopo un’abiura nel 1738, fu spostato nel forte di Ceva, dove godette di condizioni più umane e continuò a scrivere.

Nel 1744 fu rinchiuso nella Cittadella di Torino in condizioni durissime, sottoposto a crudeltà che spinsero il re stesso a intervenire per migliorarne la sorte. Negli ultimi anni ricevette conforto da scambi con altri studiosi e dalla lettura.

Pietro Giannone morì il 17 marzo 1748. La sua scomparsa avvenne poco prima che il nunzio Merlini chiedesse un ulteriore inasprimento della sua detenzione. Con lui si spense un martire della libertà di religione ed una delle voci più coraggiose del pensiero critico meridionale, ma purtroppo considerato da tutti uno scomodo illuminista italiano ed europeo .