![]()

Affascinanti, misteriose, seducenti, ambigue e insidiose, le sirene sono oggi comunemente associate a creature marine metà donna e metà pesce ,ma le loro radici affondano in una mitologia geca dove esse avevano un aspetto completamente diverso da come ci viene presentato ora in tanti libri di miti e leggende.

Nell’antichità greca e romana, infatti le sirene non avevano nulla a che fare con il mare e la profondità degli abissi. Esse erano descritte come esseri alati, legate al mondo degli Inferi con il corpo di uccello e volto di donna che avevano la capacità di volare. Erano quindi considerate creature dell’aria, legate al canto e al fascino della parola, e il loro potere consisteva sopratutto nel richiamo irresistibile della loro voce.

Le sirene sono quindi speciali creatura mitologiche che nel corso dei millenni, sono giunte fino a noi , cambiano più volte sembianze pur conservando indelebile il loro antico mistero , Il loro fascino, radicato da millenni nell’immaginario collettivo , saltando da un genere all’altro, è stato capace di risalire le correnti della rappresentazione, e della connotazione secolari, conervando intatto il suo mito. A loro va infatti lo scettro di creature mitologiche più conosciute e intriganti che hanno avuto il merito di essere divenute con il passare del tempo fonte di ispirazione per artisti, scrittori e registi, passando dalle oralità, alla scrittura ,alla poesia alla pittura, e poi al cinema, alla televisione, all’analogico e infine al digitale,

N.B. Le sirene rappesentano da questo punto di vista un simbolo millenario della portata culturale comparabile solo alla mela di Adamo ed Eva“. Sia le Sirene che la Mela simboleggiano infatti, una sapienza preclusa ai comuni mortali, e segnano il confine tra una conoscenza lecita e accessibile a tutti, e un sapere superiore e proibito. In questo senso, le sirene sono molto più di un simbolo legato all’erotismo e alla seduzione attraverso il corpo. Non a caso, il loro canto suadente rapisce la mente e fa impazzire gli uomini.

Ancora oggi, se ci fate caso, quando parliamo e narriamo di sirene, il loro canto ci seduce come la voce dell’amante natura che sembra volerci parlare, per poi voltarci le spalle incompresa. E tornare poi a inabissarsi nel suo mistero.

A Napoli, sono numerosi i richiami a Partenope, tra i quali il timpano del Teatro di San Carlo, il tempio del Belcanto… Una scelta non casuale se si considera che secondo diversi studiosi il termine sirena deriva dal semitico sir-hen, che significa “canto di grazia”, “canto magico”.

Tale era il potere evocativo di Partenope per i napoletani che nel Cinquecento la Chiesa cattolica tentò di sostituirla con un’altra e più consona vergine, stavolta cristiana, Santa Patrizia, un tentativo di «colonizzazione dell’immaginario pagano» solo parzialmente riuscito.

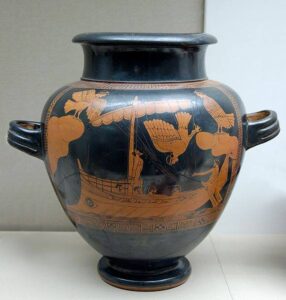

In antichità, le sirene erano presenti negli oggetti d’uso quotidiano. Le troviamo rappresentate nei vasi, negli affreschi, negli oggetti di ceramica e di terracotta, e nei vasi per gli unguenti di bellezza.

Ma, soprattutto, venivano raffigurate nelle tombe, come lamentatrici e accompagnatrici dei defunti nel mondo delle Ombre. Il loro canto, in questo caso, non era associato alla seduzione, ma al dolore. Una funzione importante e positiva.

Nel corso del tempo, come vi accennavamo, il loro aspetto è mutato, e con esso anche i significati e le funzioni attribuiti ad esse.

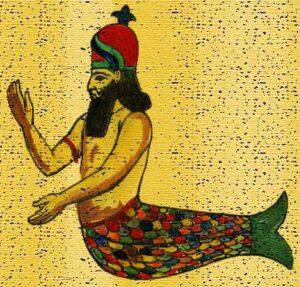

Interessante resta anche quanto raccontato dallo storico greco antico Ctesias , citato da Diodoro Siculo nella sua storia universale. Egli nel suo trattato ci narra della Dea greca DERKETO ( o Derceto ) che altri non è che la divinità siriaca ‘Atar‘atah (Atargatis in greco), una divinità assimilata a Afrodite e spesso (ma non solo) raffigurato appunto come donna-pesce.

Un’altra versione del mito racconta che Demetra le aveva trasformate in donne-uccello, non per punirle, ma perché potessero cercare meglio la povera Persefone finita nel

mondo delle tenebre, di cui era indiscusso padrone il dio Plutone.

fare con il mondo dell’oltretomba. Forse con il loro dolce canto rendevano meno duro il passaggio dalla vita alla morte.

sciolta al sole per renderli sordi al richiamo delle sirene e si fece legare all’albero della nave, in modo da impedire che lui stesso potesse cedere al canto delle ammalianti

sorelle: in questo modo egli potè così sentire la leggendaria melodia delle sirene senza tuttavia cadere nella trappola.

CURIOSITA’: Omero, nel XII canto dell’Odissea, non si sofferma sul loro aspetto, e si concentra sul loro canto. Un canto che seduce, dal verbo latino “se-ducere”, che vuol dire “deviare”, allontanare dalla retta via e dai doveri imposti dalla società.

Omero come notate è il primo ad associare le sirene ad una conoscenza superiore e universale. Esse rappresentano infatti nella cultura greca e latina, nonché mediorientale, non quella semplice la seduzione che viene dal corpo, ma piuttosto quella che proviene dalla conoscenza. E anche se ci siamo abituati a considerare queste creature affascinanti come l’emblema di un erotismo pericoloso, in realtà le incantatrici sono molto di più.

La ragione della loro capacità di attrazione, infatti, sta tutta nel desiderio umano di sapere, sperimentare, conoscere, incontrare. E in questo senso la sirena ha un ruolo del tutto analogo a quello incarnato dalla mela nella cultura giudaico-cristiana, che fra l’altro, è bene ricordarlo, non conosceva le sirene. Come testimoniato dal fatto che nella Bibbia le sirene non esistono. Infatti, l’accenno a queste creature mitiche attribuito al profeta Isaia – «i demoni e le sirene e i ricci danzeranno in Babilonia» – non è presente nel testo originale, ma compare per la prima volta nella cosiddetta Bibbia dei Settanta, tradotta in greco tra il III e il II secolo prima di Cristo ad Alessandria d’Egitto. Ed è solo a partire da allora che le incantatrici entrano nell’immaginario ebraico, con un evidente stigma negativo. Che il cristianesimo contribuirà a rafforzare. Mettendo sistematicamente al bando tutti coloro che si lasciano sedurre dal loro canto. Che non è semplice canzonetta o melodia, ma un suono mitico, avvolgente, suadente, che rapisce la mente perché in grado di spandere luce.

Secondo Omero le sirene non erano solo creature che secondo la mitologia classica attiravano i marinai con la forza incantatrice del loro canto facendoli naufragare sugli scogli del loro isolotto, ma delle creature ibride che avevano un’altra arma nel loro mani: predicevano il futuro e fu questa che loro usarono per Ulisse.

Che strana visione dovette presentarsi ai marinai: tre splendide fanciulle su un cumulo di maleodoranti cadaveri!

Ulisse era l’unico che, oltre a vedere, sentiva il canto delle sirene e ne era letteralmente affascinato. Pregava con tutte le sue forze i suoi compagni di scioglierlo dalle corde

Ulisse era l’unico che, oltre a vedere, sentiva il canto delle sirene e ne era letteralmente affascinato. Pregava con tutte le sue forze i suoi compagni di scioglierlo dalle cordeche lo tenevano prigioniero I marinai non sentivano però le sue invocazioni e così, senza volerlo, salvarono se stessi e Ulisse da morte sicura.

Solo un altro uomo, oltre Ulisse, poteva vantare di aver resistito al canto delle sirene: Orfeo, il mitico poeta che cantava al suono della lira. Orfeo salvò i suoi amici argonauti sfidando le sirene in una gara di canto «Tenendo tra le mani la lira» racconta lo scrittore Apollonio Rodio

«Orfeo con le sue mani fece risonare le note allegre di una canzone dal ritmo veloce affinché il suono della sua musica rimbombasse alle orecchie dei suoi compagni. Il suono

della cetra e la voce del fanciullo prevalsero: mentre il vento Zefiro e le onde sospingevano la nave, il canto delle sirene giungeva come un suono indistinto.»

Ulisse quindi secondo Omero erano soprattutto l’emblema di una conoscenza superiore e concede nella narrativa poco spazio al loro corpo.

Un contributo importante a questa rielaborazione dell’aspetto e del significato delle sirene è stato dato da Proclo Licio Diadoco, filosofo platonico del V secolo, che distingue tre tipologie di sirene: le sirene Celesti, sottomesse a Zeus; le sirene Purificatrici, legate ad Ade; le sirene Tentatrici, legate al mare e a Poseidone.

Se le sirene-uccelli erano soprattutto l’emblema di una conoscenza superiore, le sirene-pesci sono associate prevalentemente alla seduzione.

Ad interessarsi ai loro corpi, sono stati soprattutto gli autori del Medioevo, divisi tra due diverse correnti di pensiero, ereditate dai mitografi antichi.

La prima fa riferimento a Servio e a Isidoro di Siviglia, i quali descrivono le sirene come donne-uccello, sebbene legate all’acqua, elemento tipico delle figure mitologiche simbolo della seduzione.

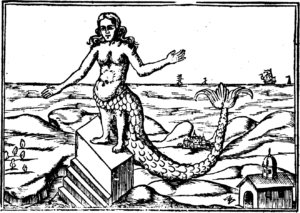

La seconda, invece, fa riferimento ad Adelmo di Malmesbury, il quale, nell’VIII secolo, scrive che le sirene hanno il viso e il busto di una vergine, e la parte inferiore di un pesce. Esse seducono con la parte visibile del loro corpo (quella animalesca e mostruosa resta nascosta tra i flutti), più che col canto. Egli erotizza il mito ed è tra i primi a parlare di una natura ittimorfa delle sirene.

Queste nuove sirene, diventate simbolo dell’eros, diventano acerrime nemiche della Chiesa.

Nel XII secolo, il poeta francese Benoît de Sainte Maure, nel suo Roman de Troie, racconta di un Ulisse che resiste alle insidie delle sirene e le uccide trafiggendole. I loro corpi trafitti e mutilati, con la parte umana separata da quella animale, rappresentano il ritorno all’ordine naturale delle cose e l’annientamento di una natura ambigua ed errata.

Ma le sirene, poichè non erano immortali , dovevano essere già scomparse secondo i racconti a noi giunti all’epoca del viaggio di Ulisse. Esse erano infatti già state sconfitte dal canto di Orfeo e secondo quello che sosteneva un antico oracolo dovevano già essere morte .

N.B. Un antico oracolo recitava che chiunque fosse stato in grado di ascoltare il loro canto, senza tuffarsi in mare, ne avrebbe provocato la morte.

Misteri della mitologia greca ….

Tutto sta che comunque, davanti all’isolotto delle sirene, sarebbero passati gli argonauti prima e i marinai di Ulisse dopo, quindi a rigor di logica le sirene dovevano già essere morte.

A questo proposito il mitografo Licofrone, in un poema intitolato Alessandra, racconta che cosa è accaduto alle sirene dopo che Ulisse si è allontanato vittorioso dalla loro isola. Dalla voce della profetessa Cassandra, apprendiamo che le sirene, sconfitte dall’eroe, si sono suicidate attraverso il salto nell’acqua (katapontismos).

N.B. Lo Stamnos Attico del 480-470 a.C., trovato a Vulci e conservato al British Museum, raffigura proprio il suicidio delle sirene. Le tre sirene ammaliatrici volarono così verso il mare aperto affrontando volontariamente la morte.

Ad interessarsi al loro aspetto come avete notato , sono stati soprattutto gli autori del Medioevo, divisi tra due diverse correnti di pensiero, ereditate dai mitografi antichi che non tenevano in nessun debito conto alcune meravigliose scoperte archeologiche che testimoniano la credenza nelle donne-pesce in tempi precedenti l’invenzione della scrittura.

Le sirene-pesce, secondo queste scoperte , non sono il frutto dell’immaginario medioevale, anche se è soprattutto in questo periodo storico che queste creature si sono radicate e diffuse. Esse potrebbero discendere dalla dea Syria, il cui culto nacque a Hierapolis, città sacra nei pressi dell’attuale Aleppo, e si diffuse poi in Europa e in Italia attraverso gli schiavi e i mercanti siriani. I porti di Pozzuoli, Ostia e Napoli diventarono epicentri della diffusione del culto.

Nel mondo antico, Syria è sovrana e fondatrice di città, garante dell’ordine e della giustizia, ed è associata alla fertilità attraverso la sua connessione con i fiumi e le acque.

È raffigurata come una bellissima donna-pesce, con un copricapo a forma di cilindro con un foro al centro, che ritroviamo anche sulla testa di molte sirene, soprattutto nell’area Ionica.

A Roma, il mito di Syria era noto grazie alla teologia di Nigidio Figulo, che racconta della nascita della dea da un uovo di grandi dimensioni, caduto nell’Eufrate, fatto rotolare dai pesci fino alla riva, e poi covato da alcune colombe.

Anche le sirene, come Syria, talvolta sono fondatrici di città.

Una delle più celebri è Partenope, fondatrice della città di Napoli.

Queste sono tutt’altra cosa!

Le arpie secondo la mitologia classica greca erano infatti delle creature descritte come mostri con la parte superiore del corpo di donna ( testa , busto e braccia di donna) e parte inferiore con corpo di uccello (con ali, zampe e piume) spesso associate alla violenza , alla rapacità e alla tempesta, alla distruzione, e alla contaminazione dell’aria.

Dante le colloca nella Divina Commedia, nel VII cerchio dell’Inferno, dove tormentano le anime dei suicidi.

Apollone Rodio, nelle Argonautiche (libro III) ci racconta che esse per ordine di Hera perseguitano il re e indovino cieco Fineo portandogli via le pietanze dalla tavola e sporcandogliela.Omero le cita nell’Odissea (libro XX): in una preghiera ad Artemide Penelope come di procelle e ricorda che rapirono le figlie di Pandareo per asservirle alle Ernni ,

Esiodo parla di due arpie, Aello e Ocipete raccontando di esse che queste avessero una magnifica capigliatura e che fossero potenti nel volo, anche se Virgilio quando le cita nell’Eneide fa il nome di una terza sorella, Celeno ( tutte figlie di Taumante ed Elettra e sorelle di Iride )

Nell’Orlando furioso (canto XXXIII) Ludovico Ariosto riprende la storia di Fineo, e le Arpie insozzano la tavola del cieco re di Etiopia, identificato col Prete Gianni e vengono scacciate da Astolfo .

N.B. Oggi, il termine “arpia” viene utilizzato per descrivere una persona cattiva o pericolosa.

Il successo di queste figure ha portato poi a a diverse riletture e reinterpretazioni nel corso dei secoli: la fase più importante è quella relativa al medioevo, dove l’iconografia inizia a presentare queste figure con la metà superiore umana e la metà inferiore formata da una coda di pesce, oltre alla caratteristica pericolosità nei confronti dell’essere umano. Ma si tratta di una minaccia ideologica prima che fisica: le sirene iniziano ad essere associate al peccato e specialmente alla lussuria ed infatti non è raro trovarle ritratte in pose ambigue o con in mano un pettine ed uno specchio, simboli rispettivamente di seduzione e vanità.

Le sirene hanno insomme sempre rappresentato nei tempi in maniera emblematica l’accoppiata crudele tra il bello e il pericoloso (o proprio mortale). Il sublime canto delle Sirene, unito secondo alcune varianti anche alla loro bellezza, è una trappola unica, un irresistibile richiamo per chi non è accorto, per chi è troppo audace, per chi è troppo ingenuo.

Forse è stato il loro fascino indiscusso a far nascere in molti l’illusione che le sirene esistessero realmente, come dimostra il celebre caso della sirena-fake del Circo Barnum, a metà dell’Ottocento.

La mostruosa creatura, frutto dell’assemblaggio tra la parte superiore del corpo di una scimmia e la parte inferiore di un pesce, fu spacciata per una vera Sirena catturata nelle isole Fiji, e attirò circa quindicimila visitatori al giorno in un format di intrattenimento ideato da Phineas Barnum nel XIX secolo.Quest’uomo che possoamo considerare l’inventore della moderna industria dello spettacolo, nel suo celebre circo, accanto a nani, ballerine, donne barbute, gemelli siamesi, uomini giganti, elephant men, africani albini, ragazze gallina, ermafroditi e altri individui che all’epoca venivano chiamati freaks, portò in scena anche una sirena.La strana creatura era stata catturata nelle acque delle isole Figi nel 1842, sei anni dopo il ritorno di Darwin dalla spedizione alle Galàpagos, dove era stata acquistata da un trafficante di ibridi che la rivendette poi a Barnum.N.B. In quegli anni il traffico di false sirene tra Giappone, Indonesia e Stati Uniti era molto fiorente e costituì un capitolo solo in apparenza minore della storia del commercio del XVIII e del XIX secolo.La sirenetta di Barnum diventò immediatamente una star, fruttando al suo impresario profitti da capogiro. La formula vincente dello show era un mix tra divulgazione e raggiro. Tutti dovevano vedere con i loro occhi e farsi un’idea. Senza lasciarsi influenzare dalle astruse teorie degli scienziati. Pagando, s’intende. L’astuto Phineas esponeva la sirena insieme ad anfibi, ornitorinchi, protei, specie semiacquatiche, ippocampi, pesci volanti. Creature doppie il cui ibridismo però è perfettamente spiegabile sul piano scientifico. Questo accostamento creava di fatto una zona grigia tra realtà e mito, una ibridazione tra materiale e immaginario, un’esitazione classificatoria. Così la sua sirena impagliata – un essere posticcio composto dal busto di una scimmia e dalla coda di un pesce accuratamente cuciti – veniva sdoganata dagli ibridi autentici.

La vera merce immateriale offerta da Barnum era, in realtà, la possibilità di diventare testimoni oculari e giudici imparziali della veridicità del mito e al tempo stesso fustigatori dell’arcigno scetticismo della scienza, per sua natura a disagio di fronte alla dimensione simbolica. Senza, peraltro, apparire degli oscurantisti che credono ancora alle favole. Grazie alla prova materiale dell’esistenza della sirena che si offriva allo sguardo del pubblico.

È l’inizio di quel misto di curiositas e di voyeurismo che è alla base della moderna società dello spettacolo. Perché il numero pseudo-naturalistico offerto dal circo Barnum sfruttava a pieno regime il motore sperimentale del positivismo, basato sull’osservazione diretta. Ma lo faceva girare a macchina indietro. Finendo per aprire una breccia mitologica nel senso comune. Così quel che si presentava come divulgazione scientifica era in realtà una caricatura della conoscenza al servizio di un sensazionalismo sempre più spinto. Era l’inizio della civiltà dell’immagine e della sua fantasmagoria incantatoria che presto finì per far dichiarare al governo americano con una nota ufficiale del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) del 7 marzo 2012 che «Le sirene non esistono».

E questo solo perchè uno speciale televisivo del canale Animal Planet che ha letteralmente incantato gli Stati Uniti, dal titolo Mermaids. The Body Found (Sirene. Il corpo ritrovato) , aveva mandato in onda con una ricostruzione fantascientifica dell’ambiente marino del Pacifico meridionale di centocinquant’anni fa, un abisso marino in cui volteggiano sirene con code iperboliche, visi da androidi, occhi trasparenti da avatar e mani pinnate. Non mancava nemmeno il fatale canto ammaliatore, sintetizzato in un Bloop elettronico.

Il programma che era un perfetto esempio di emotainment, fatto di computer grafica, di pseudo-documentarismo naturalistico e di fotografie di presunti resti di sirene, risalenti alla metà dell’Ottocento, furono secretate, secondo gli autori del programma, dal governo statunitense per non allarmare l’opinione pubblica. Che invece assistendo alla trasmissione si è puntualmente allarmata prendendo per oro colato l’improbabile ricostruzione secondo cui le donne-pesce sarebbero l’evoluzione acquatica della scimmia mentre homo sapiens ne rappresenterebbe l’evoluzione terrestre.

Secondo gli autori di questa docu-fiction, la presenza delle sirene nell’immaginario di tutte le culture e di tutti i tempi proverebbe che le incantatrici dalla coda di pesce non sono solo un mito, ma dei primati tutt’altro che estinti, che 6.500 anni fa si sarebbero rifugiati negli abissi per sfuggire alla calura africana.

La cosa incredibile è che questa combinazione di scienza e di fantasy, di fotografia e di ricostruzioni video, di false certezze e di pseudo-dimostrazioni è stata poi scambiata dai più per un documentario scientifico. In molti hanno cominciato a credere all’esistenza di comunità sottomarine di ominidi timidi e ritrosi. Un po’ come Daryl Hannah, l’incantevole protagonista del film Splash. Una sirena a Manhattan di Ron Howard (1984). O come Story, la diafana protagonista di The lady in the water del regista Manoj Night Shyamalan (2006), che lascia il misterioso abisso ceruleo da cui proviene, per trasferirsi nottetempo in una piscina di Philadelphia.

Ma non è finita qui. A Mermaids. The Body Found ha poi fatto seguito un altro programma del canale Animal Planet, dal titolo Mermaids. The New Evidence (Sirene. La nuova evidenza),andato in onda nella primavera del 2014 e poi replicato su molti canali televisivi, compreso Discovery Channel.

Insomme le sirene, esseri ibridi, radicate da millenni nell’immaginario collettivo , sono state nel coso del tempo fonte di ispirazione per artisti, scrittori e registi. A loro va lo scettro di creature mitologiche più conosciute e intriganti. Mente infatti ad altri esseri ibridi come satiri, minotauri e sfingi, è toccato essere sati relegati all’inerzia variopinta degli antichi testi, alle sirene è toccata invece una diversa sorte .

Esse affiorando col trascorrere del tempo dallo schermo di un computer , della televisione o dallo scherma di unfilm a cinema dopoquasi tre millenni hanno riaffarmato il loro mito , grazie a quel filo di continuità legato alla traumatica violenza che si trascina da sempre dietro la sua figura.

Omero infatti ci narra del suicidio delle sirene sconfitte da Odisseo: , mentre Apollone Rodio snelle Argonautiche ci narra di fanciulle sofferenti che avevano ottenuto le ali da Zeus per volteggiare sul mare alla ricerca di Persefone, loro amata compagna di vita perduta prima che Ade la rapisse.

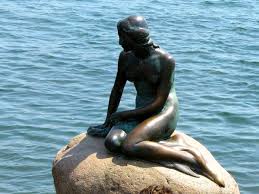

Stessa cosa accade alla famosa «Sirenetta» danese ,di Andersen , se la si vede come la trasparente confessione a chiave dell’omosessualità dell’autore. Nella storia della non-donna che deve tacere i propri sentimenti e soffrire a ogni istante come prezzo per godere della vicinanza dell’amato, Andersen adombrava il suo amore impossibile per l’amico Edvard Collin, che si sarebbe poi sposato, come il principe della favola. L’importanza dell’archetipo della sirena (o meglio della Sirenetta) per l’immaginario gay è d’altronde comprovata dall’adattamento Disney (cap. III), del quale lo sceneggiatore Howard Ashman, morto quarantunenne di Aids nel 1991 e gay dichiarato, fece un inno all’inclusione e alla diversità, con personaggi come la strega del mare Ursula modellati sulla famosa drag queen Divine.

N.B. Un falso mito da sfatare è che le sirene-pesci siano un’invenzione dei paesi scandinavi. Ipotesi smentita dai reperti archeologici ritrovati in Grecia e nel Mar Nero.

Il successo di queste figure ha portato quindi come potete notare a diverse riletture e reinterpretazioni nel corso dei secoli: la fase più importante è quella relativa al medioevo, dove l’iconografia inizia a presentare queste figure con la metà superiore umana e la metà inferiore formata da una coda di pesce,

Fu quindi sopratutto nel Medioevo cristiano,che la sirena incominciò quindi ad assumere un significato morale: divenne in poco tempo una figura seduttiva e pericolosa simbolo della tentazione carnale e del peccato. Essa rappresenta ciò che distoglieva l’uomo dal cammino spirituale.

In un’epoca in cui la donna ideale era la Vergine spirituale, la sirena incarnava l’opposto: la femminilità peccaminosa, metà donna e metà mostro. La coda di pesce non è solo un errore, ma un simbolo di condanna.

ED E’ QUESTO L’UNICO VERO MOTIVO PER CUI ESSE VENNERO TRASFORMATE TUTTE IN META’ DONNA E META’ PESCE .

Le ipotesi sul perché di questa trasformazione dalle penne alle pinne resta sempre e solo questa : essa è probabilmente da attribuirsi alla diffusione del Cristianesimo che associò alla figura di questi esseri il male, l’incarnazione diabolica, da cui la perdita delle ali che solo gli angeli erano degni di avere.

Un’ altra teoria usata sempre più spesso da improvvisati Tiktoker ,ipotizza invece che più banalmente questo passaggio sia frutto di un errore di trascrizione. In latino, infatti, la differenza tra pinnis ( pinne) e pennis (penne) è di una sola vocale. L’errata trascrizione di un amanuense avrebbe perciò potuto indurre un disegnatore di un bestiario medioevale a dare alle sirene l’aspetto di donne-pesce che ancora oggi immaginiamo

Vi sembra un’ipotesi plausibile ?

SI! Certo ! Nel mondo antico, e in particolare nei manoscritti medievali, era facilissimo incorrere in errori di trascrizione. Le parole latine, scritte in una grafia corsiva o semionciale, si somigliavano molto. Prendiamo ad esempio il termine pennis, che significa ‘con le ali’, da penna, cioè ‘ala’. Ora, basta uno scambio minimo — una e al posto di una i — ed ecco che pennis diventa pinnis, cioè ‘con le pinne’.”

“Ora immaginate un copista che sta trascrivendo un testo in cui, diciamo, si parla di un angelo. Il testo originale diceva che l’angelo volava pennis, con le ali.Magari un poema, o la descrizione di una creatura celeste un angelo, forse, o una divinità pagana. Il testo originale diceva che questa creatura si librava nell’aria pennis, con le ali.

Ma il copista legge pinnis, e quindi crede che si stia parlando di creature acquatiche, magari sirene o esseri marini. Questo potrebbe generare un fraintendimento iconografico: l’artista che poi illustrerà il manoscritto, fidandosi del testo, disegnerà l’essere non con le ali, ma con le pinne!”

L’artista incaricato poi di illustrare il manoscritto non poteva sapere che si trattava di un errore. Si fidava del testo. E quindi raffigurava queste creature non più come donne-uccello, ma come donne-pesce.

Molti banalmente concordano sul fatto cheè cosi che nasce così un’iconografia nuova, completamente diversa. Una sirena che abita il mare, e non più l’aria.

È un esempio perfetto di come la storia si scrive anche attraverso i malintesi. Di come, a volte, la fantasia si nutre di un errore di copiatura.

Può secondo voi un semplice errore di copia … una vocale sbagliata, trasformare completamente il significato di un’immagine o di una descrizione.?

Puo in questo modo cosi banale nascerel’immagine delle sirene come la conosciamo oggi: non figlie del vento, ma delle onde?

Certo potreste obiettare che i meccanismi di trasmissione del sapere nel Medioevo. erano molto delicati …

Ma può questo semplice fattariello spiegare una immagine completamente diversa che venne poi data alle sirene?

Un semplice minuscolo errore di trascrizione attraverso il quale una e diventata i — può realmente dato vita a un fraintendimento iconografico?

Puo il tutto tutto nascere da un gesto involontario nato per caso di un copista stanco o distratto.

Vi sembra possibile ?

Direi proprio di NO.

La trasformazione delle sirene da creature alate a donne-pesce è un processo storico che si è sviluppato gradualmente, e assolutamente non può essere legato ad un semplice banale errore di trascrizione effettuato nei manoscritti medievali da un singolo monaco copista, seduto nel silenzio di uno scriptorium, intento a trascrivere un antico testo.

La sola verità è legata al fatto che il cambiamento di questa trasformazione delle sirene non può essere solo avvenuta peruno sbaglio, ma essa è il frutto di una scelta ideologica che si inserisce in un quadro culturale più ampio e quella coda di pesce che oggi diamo per scontata è in realtà, il frutto di secoli di paure, simbolismi e fraintendimenti.

Nel Medioevo cristiano, l’immagine delle sirene si caricò di significati nuovi, profondamente morali. Le sirene diventarono simboli della tentazione carnale, della lussuria, del peccato che distoglie l’anima dalla salvezza. Non erano più soltanto esseri ambigui del mito antico: divennero mostri seduttivi, mezzi pesce e mezze donne, che attiravano l’uomo verso la perdizione. Erano l’incarnazione della seduzione del corpo — qualcosa da temere e respingere.

L’antica sirena alata si trasformò nella sirena marina. solo per un ribaltamento culturale e certamente non per uno sbaglio di un monaco distratto , ma per scelta ideologica. E quella coda di pesce che oggi diamo oggi per scontata è, in realtà, il frutto di secoli di paure, simbolismi e fraintendimenti.

Ecco il punto: secondo una versione banale e superficiale bastava un singolo errore di trascrizione, una vocale sbagliata, per trasformare sirene da esseri che volavano con le ali a creature che nuotavano con le pinne, mentre la storia ci racconta invece che quelle originarie creature alate della mitologia greca, hanno gradualmente assunto la forma di donna-pesce nel periodo medioevale solo perche influenzate da vari fattori culturali e religiosi che si inseriscono in un quadro culturale più ampio: la figura della donna, nel pensiero cristiano medievale, doveva tendere allo spirituale, alla purezza, alla Madonna. La femminilità vista come spiritualità celeste. Le sirene, al contrario, rappresentavano l’opposto: la donna che si fa corpo, desiderio, pericolo.

Nasce così un’iconografia nuova, completamente diversa. Una sirena che abita il mare, e non più l’aria.

È un esempio perfetto di come la storia si scrive anche attraverso i malintesi. Di come, a volte, la fantasia si nutre di un errore di copiatura. E forse proprio in quell’errore è nata l’immagine delle sirene come la conosciamo oggi: non figlie del vento, ma delle onde.

Nel medioevo la chiesa cattolica aveva insomma bisogno di un’iconografia nuova e completamente diversa dalla vecchia sirena . Aveva bisogno di una sirena che abitava il mare, e non più l’aria.

Un’importante twist caratteriale può essere testimoniato a partire dall’800 quando grazie alla celeberrima fiaba La Sirenetta di Andersen che ci presenta una creatura non più maligna e lussuriosa ma giovane, onesta ed innamorata: questo nuovo immaginario raggiungerà il massimo della sua popolarità grazie all’omonima trasposizione realizzata dalla Disney nel 1989.

CURIOSITA’: Oggi quindi l’iconografia più tradizionale ritrae le sirene come esseri divini con l’aspetto di donne nella parte superiore e di uccelli nella parte inferiore, con tutte le caratteristiche di questo animale (tuttavia gli artigli non vengono usati per ghermire le vittime, a differenza della arpie). Il lor esordio letterario va rintracciato proprio nell’Odissea dove sono protagoniste della vicenda che vi abbiamo appena raccontato, ma in realtà queste creature sono ben radicate nella mitologia e nella teologia greca: si tratta di tre sorelle chiamate Partenope, Leucosia e Ligea, figlie del dio fluviale Alcheloo e della musa della tragedia Melpolene. Secondo un’antica leggenda le sirene portate in auge da Omero finiscono con il togliersi la vita per espiare la colpa di non essere riuscite ad uccidere la ciurma di Ulisse gettandosi in mare: i loro corpi riemergono così nei luoghi i cui in futuro sorgeranno Napoli, Paestum e Lamezia Terme. Le creature marine compaiono anche qualche secolo dopo nelle Argonautiche di Apollonio Rodio dove tentano di ingannare Giasone di ritorno dalla Colchide con il vello d’oro: non appena iniziano a cantare però interviene Omero che intonando un’altra melodia riesce ad interferire con il loro letale operato. Anche in questa versione l’epilogo per le semidee è il medesimo raccontato da Omero, ossia il suicido per il fallito assalto.

Secondo poi una leggenda, che tutti sapete, il corpo di una di essa, Partenope, fu raccolto e portato sull’isolotto di Megaride, l’enorme scoglio su cui si distende oggi Castel dell’Ovo. Lì i pescatori costruirono un tempio e seppellirono la giovane vergine (questo vuol dire il nome Partenope), venerandola come una dea. Fu lì che sorsero i primi edifici della città di Partenope. Ancora oggi i napoletani vengono chiamati partenopei, in omaggio a questa mitica creatura. Non a caso la canzone napoletana è conosciuta e amata in tutto il mondo: evidentemente il canto di Partenope risuona ancora nelle canzoni partenopee.

” Insomma il discorso è sempre lo stesso… se non leggi libri, non puoi narrare la storia.”

Questa frase è molto significativa. Vuole dire che senza conoscere il passato (tramite la lettura e lo studio), non si è in grado di raccontarlo, comprenderlo o imparare da esso.

Chi vuol capire …. capisca!