![]()

Diomede Carafa, uomo politico, amatore d’arte e grande letterato , è stato un nobile napoletano vissuto nel pieno del periodo aragonese, tra il regno di Alfonso il Magnanimo e quello di Ferdinando d’Aragona.

Figlio minore di Antonio Carafa , detto Malizia, nacque a Napoli all’incirca nel 1406 ed era ancora un adolescente, quando nell’autunno del 1423 fu affidato, insieme con il cugino Caraffello, al re d’Aragona, quando suo padre insieme al fratello partì in guerra alla volta di Barcellona per difendere i diritti del re Aragonese.

N.B. Egli pose in atto una violenta rappresaglia ai danni di Marsiglia, ma partecipò sopratutto alla guerra castigliano-aragonese nel 1429-30 e nel 1432 alla campagna contro l’isola di Gerba.

Cresciuto quindi alla corte aragonese Diomede Carafa , si mostrò nel tempo un fedele uomo di Alfonso I d’Aragona, accompagnandolo alla conquista di Napoli (1442), e amico nonchè consigliere del figlio Ferdinando meglio conosciuto come Ferrante ( figlio illeggitimo di Alfonso I di Napoli ), destinato come successore al trono aragonese.

N.B. Il nome “Ferrante” è la forma italiana del nome Ferdinando.

Diomede ebbe ottimi rapporti con il re Alfonso I d’Aragona e fu molto vicino a Ferdinando, figlio bastardo del re ( figlio naturale nato fuori dal matrimonio ) che era destinato al trono. i suoi rapporti con quest’ultimo furono eccellenti per tutta la vita, e l’ attaccamento e la stima che Ferrante mostrò nei suoi riguardi si manifestarono pienamente dopo l’ascesa al trono. Nell’anno 1451 , Diomede era già scrivano di razione di Ferdinando e precettore dei figli, nonchè anche amministratore generale dei beni.

N.B. Godeva anche dell’amicizia e della confidenza di Alfonso, duca di Calabria, fra il quale ed il padre fece spesso da tramite per appianargli difficoltà o per soddisfarne i desideri

CURIOSITA’: Come tutti sappiamo , la morte della regina Giovanna II avvenuta il 2 febbraio del 1435, dette inizio alla lotta per la conquista del Regno fra Alfonso d’Aragona e Renato d’Angiò, che si concluse dopo sette anni con la sconfitta di quest’ultimo .L’evento decisivo di questa vittoria avvenuta il 2 giugno del 1442, con la quale Alfonso acquistava Napoli e con Napoli il Regno, fu sicuramente ottenuta anche per l’azione compiuta da una squadra di circa duecento uomini, comandata con molta probabilità dallo stesso Diomede Carafa , che penetrarono nella città attraverso l’acquedotto, gettando lo scompiglio fra i difensori e favorendo l’ingresso del grosso dell’esercito. Secondo alcuni storici, Diomede Carafa , anche se non era presente tra quel drappello di uomini che presero alle spalle i difensori, fu fra i primi che entrarono nella città, rimanendo ferito.

Egli inoltre partecipò alla campagna che Ferdinando, alla testa di duemila fanti e seimila cavalli, condusse in Toscana portando con se al ritorno a Napoli un considerevole bottino frutto di assalti e depressioni di numerosi villaggi .

Forte della sua grande amicizia e fedelta nei confronti del nuovo sovrano aragonese , Diomede Carafa, in qualità di ministro e consigliere del nuovo re , divenne presto in città uno dei più influenti e potenti uomini del regno.

La fama del suo prestigio e del suo credito a corte varcò senza indugio i confini del Regno. I segni della benevolenza reale nei suoi confronti si moltiplicarono in pochi mesi, tanto che ottenne nell’agosto del 1458 il “mero e misto imperio” sul feudo di Casalduni, già concesso alla moglie Maria Caracciolo nell’aprile dell’anno prima, che egli deteneva a nome del figlio, e sull’altro suo feudo, quello di Giugliano; nel settembre fu nominato capitano della grascia e dei passi in Terra di Lavoro e castellano di Castel Capuano a Napoli; nel gennaio dell’anno successivo divenne governatore regio della badia di Montecassino e nel luglio ricevette dal re la concessione di tutti i diritti sulle collette del sale.

Diomede Carafa, da fidato uomo del re Ferrante , partecipò ovviamente anche alla famosa repressione organizzata da Alfonso contro i baroni ribelli (1444-45), cercando inizialmente di agire come intermedario nei confronti sopratutto del potente principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo rivelatisi alla fine inutili ,ed infini partecipando al fianco del re al lungo assedio della cittadina di Calvi dove rimase per volere del re , come reggente dopo averla conquistata con l’incarico di fortificarla. Era intento a questa opera quando il 7 febbraio alla testa di quaranta cavalli ebbe un fatto d’arme presso Francolise con le truppe del ribelle Iacopo Montagano. Dopo la battaglia di Sarno (7 luglio), cui partecipò, il Carafa. continuò a svolgere le sue complesse funzioni di scrivano di razione (che in tempo di guerra consistevano anche nel provvedere a tutti i bisogni dell’esercito), operando nel campo regio, a Napoli ed ovunque fosse necessaria la sua presenza, sempre in contatto ed in accordo con il sovrano, fino a che questi, fallito completamente il tentativo angioino, conseguì la vittoria definitiva sugli oppositori esterni ed interni.

Per la fedeltà del Carafa mostrata anche in questa circostanza , Diomede ricevette dal re molteplici e nobili segni di riconoscenza. Il 18 dicembre . 1463 ottenne un assegno annuo di 1.000 ducati; il 1º apriledel 1464, 50 ducati mensili ed altre concessioni di carattere pecuniario; nel novembre dello stesso anno divenne, vita natural durante, governatore e castellano di Amantea; infine nel febbraio del 1465 ebbe in feudo le terre di Maddaloni, con il titolo di conte. Fregiato del nuovo titolo, nel settembre di quell’anno Diomede . cavalcò in Napoli, insieme con altri nobili, in occasione dell’arrivo nella città di Ippolita Sforza, sposa del duca di Calabria.

Nel 1466, Diomede Carafa, dove oggi si trova dal 2017, al piano nobile, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania . egli diede luogo alla ristrutturazione di un antico sontuoso duecentesco palazzo, che dopo il suo ampliamento e abbellimento divenne uno tra i più insigni palazzi del Rinascimento a Napoli dove raccolse numerose opere d’arte.

Questo magnifico palazzo che ancora oggi rappresenta la testimonianza in città, del passaggio da un’architettura legata ancora al gusto gotico a linee prettamente rinascimentali, venne adornato con numerose statue e reperti di epoca greco-romana.

N.B. Di questi ornamenti antichi oggi persistono alcuni fregi lungo lo scalone e lo stemma nobiliare posizionato sulla parete di fondo, sotto il quale è visibile un lacerto di un affresco in una nicchia.

Nel cortile fu collocata una scultura di grandi dimensioni raffigurante una testa di cavallo, attribuita a Donatello, successivamente donata – agli inizi del XIX secolo – dai nuovi proprietari, i Carafa di Columbrano, al Museo Nazionale di Napoli, dove tutt’oggi è visibile, e sostituita da una copia in terracotta.

Il Palazzo , considerato ancora oggi , un gioiello del Rinascimento , preziosamente ristrutturato si trovava ( e si trova ancora oggi ) in via S. Biagio de’ Librai, nel “seggio” di Nido, a Napoli, dove già dal 1458 egli aveva acquistato delle case. Non si conosce l’architetto di questo severo ed imponente edificio, tutto in bugnato, al quale il Carafa . dedicò “optimi regi nobilissimi patriae”, e dove riunì poi una straordinaria raccolta di numerose opere d’arte, ospitandovi anche molti illustri personaggi, fra cui Sigismondo d’Este, nel 1473, ed Antonio il Bastardo di Borgogna, nel 1475.

N.B.

Alla morte di Diomede Carafa, il Palazzo passò al figlio Giovan Tommaso che seguì le orme paterne combattendo contro i turchi e i francesi di Carlo VIII, e successivamente al figlio, Diomede. Quest’ultimo, morto senza eredi , passò il Palazzo al ramo dei Carafa di Columbrano e, precisamente, a don Francesco, sposato con la duchessa Faustina Pignatelli di Tolve, che ristrutturò l’edificio riportandolo ai vecchi splendori.

In particolare la duchessa Faustina, allieva dell’insigne matematico Nicola Di Marmo, diede nuovo impulso al cenacolo letterario-scientifico che vi aveva avuto luogo dai tempi del fondatore Diomede.

Dopo la morte della duchessa, avvenuta nel 1785, il Palazzo ebbe un periodo di decadenza.

Nel 1815, acquistato dalla famiglia Santangelo, venne adibito a museo ad opera dell’avvocato e appassionato collezionista Francesco Santangelo e, in particolare, nel salone nobile venne allestita una pinacoteca.

In seguito, le collezioni d’arte furono trasferite in altre proprietà della famiglia o vendute, e il palazzo destinato ad uso prevalentemente abitativo.

L’appartamento al piano nobile fu successivamente acquistato dal Demanio e, nel 1991, concesso in uso governativo alla Soprintendenza Archivistica.

Il conte Diomede Carafa di Maddaloni, oltre che un valoroso militare ed un grande esperto nel cavalcare un cavallo , era, come avuto modo di notare anche un politico e insigne letterato, ma sopratutto un vero consigliere del potere. Egli da fine intellettuale, scrisse infatti uno dei testi più affascinanti del Rinascimento meridionale, intitolato “I Doveri del Principe”.

In quell’epoca in cui la politica era dominata da guerre, intrighi e corti fastose, Carafa cercò con questo testo , di spiegare come un sovrano dovesse governare con virtù, prudenza e giustizia. Per lui, il principe non doveva essere solo un capo militare o un dominatore, ma un esempio morale per il suo popolo. Doveva saper ascoltare i saggi, evitare l’ira, premiare la lealtà e, soprattutto, mantenere la parola data. Insomma, un re doveva essere potente, sì, ma anche giusto e umano.

Nel suo trattato, Carafa scrive con uno stile diretto, senza troppi ornamenti, quasi come se parlasse faccia a faccia al principe stesso. È un linguaggio pratico, concreto, lontano dalla filosofia astratta: lui scrive per chi comanda davvero, per chi deve prendere decisioni ogni giorno. In questo, anticipa persino certi temi che, decenni dopo, ritroveremo in Machiavelli, ma con una differenza fondamentale: dove Machiavelli esalta l’astuzia, Carafa celebra la virtù.

Per Diomede, il buon governo nasce dall’equilibrio tra forza e saggezza. Il principe deve essere severo ma non crudele, generoso ma non debole. Deve pensare alla gloria, ma anche al bene comune. In fondo, la vera grandezza di un sovrano non si misura nel potere che esercita, ma nella giustizia che lascia dietro di sé.

Nella prima parte del suo memoriale, di contenuto politico, il Carafa, . consiglia al principe di mirare a suscitare l’amore piuttosto che il timore nei sudditi, di porre oculatezza nella scelta dei collaboratori di evitare di ricorrere ai prestiti forzati ed alle ammende, di premunirsi dai disordini curando che i viveri siano abbondanti, di conservare l’efficienza e l’entusiasmo dei soldati con la generosità delle retribuzioni. La seconda parte tratta dell’amministrazione della giustizia; la terza e la quarta di problemi finanziari, economici ed amministrativi. Il C., che con questa operetta precorse molte teorie economiche moderne, si propone di indicare al principe i mezzi materiali, perché egli possa mantenere la prerogativa divina, o se vogliamo, il dovere, conferitogli da Dio, di governare i sudditi. Uno di questi è una buona amministrazione, che si basa sull’ordine, sulla previdenza e sull’esattezza. Inoltre il principe si curerà di favorire l’arricchimento dei sudditi, perché soprattutto questo contribuirà alla solidità dello Stato. Saranno quindi incrementate la mercatura e le industrie, agevolando con vari provvedimenti gli stranieri ed il commercio con l’estero.

N,B. Diomede Carafa , incoraggiata dai sovrani aragonesi e rinascimentali , scrisse otto “memoriali” di contenuto morale e politico, in cui sono esposte idee, in parte nuove, sull’utilità del commercio, sull’armonia tra entrate e spese pubbliche e sull’ordinamento tributario.

E mentre scriveva di re e di moralità, Carafa viveva in una Napoli splendida e contraddittoria: una capitale rinascimentale piena di artisti, umanisti, soldati e poeti. Nel suo palazzo, nel cuore della città, ospitava uomini di cultura e custodiva statue antiche, come simbolo di un sapere che univa Roma, la Grecia e il nuovo spirito del Rinascimento.

Diomede Carafa ci ricorda che il potere, senza saggezza, è solo forza cieca. E che governare, allora come oggi, significa saper essere giusti anche quando è difficile. Il suo messaggio, nato più di cinquecento anni fa, è ancora sorprendentemente attuale: la virtù è la vera arma del principe.

CURIOSITA’ : Tra i molti memoriali noti, vanno citati per merito fra i prosatori in volgare del Rinascimento, anche il Memoriale ad Alfonso d’Aragona duca di Calabria dal titolo, Gli ammaestramenti militari del signor Diomede Carafa.

In questo memoriale,sono contenuti contenuto una serie di consigli di carattere militare, di norme morali, di incitamenti ad un comportamento prudente e sagace.tramite le quali rifulgessero le virtù civili e militari proprie di un principe e di un futuro sovrano.

Gli argomenti trattati nel memoriale frutto di una esperienza militare diretta, non sono ovvi e saranno dal Carafa. approfonditi in opere successive: la stima e l’affetto devono essere alla base dei rapporti fra capitano e soldati; la prudenza induca ad evitare gli attacchi; gli alloggiamenti siano ubicati in modo da poter ricevere facilmente i rifornimenti; gli accampamenti siano fortificati e sorvegliati; consigliabile è servirsi di spie ed allettare i soldati con la promessa del bottino; necessario non disperdere l’esercito.

Interessante sono anche i due memoriali scritto nel 1476 in occasione della celebrazione del matrimonio fra Beatrice d’Aragona e Mattia Corvino . In questa occasione uno dei due era diretto alla nuova regina ed uno al giovane fratello di lei, Francesco, che l’accompagnò quando, agli inizi d’ottobre, ella partì da Napoli per raggiungere lo sposo e che rimase in Ungheria otto anni.

I consigli impartiti nel memoriale indirizzato a Beatrice, nei quale egli in maniera pratica suggerisce a lei il modo in cui deve comportarsi al momento del distacco dai parenti a Napoli e durante il viaggio ed all’arrivo nella nuova patria, con i sudditi, con il marito, con la suocera.In esso il Carafa, . cerca di ovviare all’inesperienza delle novelle spose, suggerendo loro quali siano le virtù e gli accorgimenti che possono suscitare e conservare l’amore e la stima del marito e mantenere la pace domestica

Nel Memoriale dedicato a Francesco d’Aragona , egli invece indirizza al giovane principe consigli di carattere militare e politico.

Interessante anche il memoriale indirizzato al duca di Calabria scritto in due tempi, nel 1478 e nel 1479, dove egli enuncia una serie di precetti politici e soprattutto militari, frutto della sua multiforme esperienza. Il metodo tattico-strategico che riscuote la sua approvazione è quello sforzesco, in cui le azioni sono lente e studiate. La scelta del terreno è estremamente importante, tanto che se questo elemento fosse molto favorevole si potrebbe arrivare anche ad una battaglia campale, dalla quale peraltro ci si deve quasi sempre astenere. Gli assedi lunghi siano evitati, perché troppo logoranti; ci si avvalga invece degli attacchi di sorpresa, dei tentativi di corruzione, dell’uso delle spie. Nel complesso il Carafa . non ha la presunzione di suggerire al principe nuovi sistemi di guerra, ma piuttosto intende raccomandargli quelli che alla luce della sua esperienza diretta gli sembrano i migliori, sempre nella piena consapevolezza delle condizioni politico-economiche del Regno e dell’esercito regio.Al figlio primogenito,

Certamente venne preso in debito conto all’epoca anche quel memoriale scritto per Giovanni Tommaso, intitolato “Trattato dello optimo cortesano” che rappresenta essere un’antesignana dei più noti ed insigni trattati dedicati a questo stesso argomento nel secolo successivo. In essa il Carafa, . propone un modello di cortigiano, passivo esecutore della volontà del signore, ben differente dagli inquieti rappresentanti della nobiltà napoletana dell’epoca, il che, oltre a costituire una dichiarazione politica, conferma ed illustrazione di una intera vita di fedeltà alla casa aragonese prova quanto fosse fondata la taccia di “inimicissimo” del Coppola e del Petrucci attribuitagli dal Porzio. Il cortigiano, studiati i gusti ed il carattere del signore, deve uniformarsi in tutto ad essi. Paziente, ossequiente e prudente parli poco ed ascolti molto. Circospetto, discreto, riservato non si attenti a contraddire il signore e si attenga alla sua volontà anche nella vita privata.

Nel dicembre dell’anno 1479 qundo giunse a Napoli Lorenzo de’ Medici, che con arrogante spregiudicata decisione voleva con colloqui diretti ottenere il ristabilimento della pace fra la Repubblica di Firenze ed il Regno, egli legato da antica amicizia con il toscano, documentata da uno scambio di corrispondenza e soprattutto da un magnifico dono costituito da una testa di cavallo di bronzo, attribuita a Donatello, ora nel Museo nazionale di Napoli, che Lorenzo de Medici gli inviò nel 1471, svolge con estremo efficienza il ruolo di intermediario partecipando con merito alla felice conclusione delle trattative allora intavolate e che giunsero a buon termine nel marzo dell’anno successivo.

Quando, poco dopo la conclusione della pace con Firenze, Ferdinando si trovò ad affrontare i Turchi, che l’8 agosto 1480 si erano impadroniti di Otranto, Diomede, nonostante l’età ormai tarda, manteneva i suoi pesanti impegni di funzionario regio, anche se aveva ottenuto un coadiutore nel suo ufficio di scrivano di razione nella persona di un suo nipote, Alberico. Inoltre egli curava l’amministrazione del proprio patrimonio, che era andato sempre più ampliando, con l’acquisto di terre in Principato Ultra, in Capitanata e nel Molise e di numerosi immobili in Napoli.

Quando, poco dopo la conclusione della pace con Firenze, Ferdinando si trovò ad affrontare i Turchi, che l’8 agosto 1480 si erano impadroniti di Otranto, Diomede, nonostante l’età ormai tarda, manteneva i suoi pesanti impegni di funzionario regio, anche se aveva ottenuto un coadiutore nel suo ufficio di scrivano di razione nella persona di un suo nipote, Alberico. Inoltre egli curava l’amministrazione del proprio patrimonio, che era andato sempre più ampliando, con l’acquisto di terre in Principato Ultra, in Capitanata e nel Molise e di numerosi immobili in Napoli.

Si recarono quindi ad Otranto a tenere alto il nome della famiglia, combattendo contro i Turchi, il succitato nipote Alberico ed il figlio Giovanni Tommaso.

Dopo la conclusione della pace di Bagnolo (7 agosto), che poneva termine alla guerra di Ferrara, ai primi di novembre del 1484 il duca di Calabria fece il suo solenne e, secondo molti, minaccioso rientro in Napoli.

Fra gli altri ad accoglierlo c’era proprio il suo antico precettore Diomede Carafa, che in questa occasione pare non fosse un consigliere molto pacato. Comunque, scoppiata la rivolta dei baroni, il Carafa . rimase fedele alla Corona, che si servì di lui anche per alcune trattative con il conte di Sarno. Sovvenne inoltre con un notevole prestito il re, che lo nominò castellano e governatore di Vico Equense e di Massa Lubrense.

Morì il 17 maggio 1487 pochi giorni dopo l’esecuzione di Antonello Petrucci e Francesco Coppola. Fu seppellito nella cappella del Crocifisso in S. Domenico Maggiore a Napoli.

Morto senza eredi il figlio di quest’ultimo, il Palazzo passò al ramo dei Carafa di Columbrano e, precisamente, a don Francesco, sposato con la duchessa Faustina Pignatelli di Tolve, che ristrutturò l’edificio riportandolo ai vecchi splendori.

In particolare la duchessa Faustina, allieva dell’insigne matematico Nicola Di Marmo, diede nuovo impulso al cenacolo letterario-scientifico che vi aveva avuto luogo dai tempi del fondatore Diomede.

Dopo la morte della duchessa, avvenuta nel 1785, il Palazzo ebbe un periodo di decadenza.

Nel 1815, acquistato dalla famiglia Santangelo, venne adibito a museo ad opera dell’avvocato e appassionato collezionista Francesco Santangelo e, in particolare, nel salone nobile venne allestita una pinacoteca.

In seguito, le collezioni d’arte furono trasferite in altre proprietà della famiglia o vendute, e il palazzo destinato ad uso prevalentemente abitativo.

L’appartamento al piano nobile fu successivamente acquistato dal Demanio e, nel 1991, concesso in uso governativo alla Soprintendenza Archivistica.

NOTE A PARTE SULLA RICCA E POTENTE FAMIGLIA CARAFA .

I Carafa , tra ricchezza e potere , sono stati una delle famiglie più importanti ed influenti della storia di Napoli e del Regno e con i loro intrecciati legami sono stati in grado di manterere stabile la loro posizione di potere per secoli. Tra questi, Diomede V, conte di Maddaloni, fu noto per il suo modo di essere spietato e vendicativo, diventando uno dei principali bersagli della Rivoluzione napoletana del 1647.

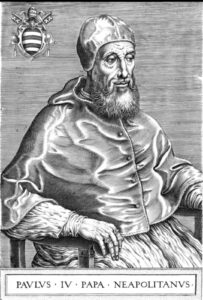

Facenti parte di una famiglia molto numerosa, i Carafa ricoprivano ruoli in ogni settore che contasse al tempo, da quello militare a quello ecclesiastico e tra le loro fila si annoverano cardinali, duchi, conti e perfino un papa (Papa Paolo IV, il cui nome era Gian Pietro Carafa)Disponevano di un vasto patrimonio immobiliare, sia a Napoli che nei loro feudi, oltre che vasti appezzamenti di terreno in tutto il Regno di Napoli e moltissime persone lavoravano al loro servizio.

Sono sempre stati molto vicini alla monarchia, sin dai tempi di Alfonso il magnanimo, che era fiancheggiato da Diomede I Carafa, primo conte di Maddaloni. Alcuni membri della famiglia erano tristemente noti per i loro modi di fare dispotici e alquanto avversi al popolo di Napoli e dei loro stessi domini.

Diomede V Carafa, conte di Maddaloni e suo fratello Giuseppe , dotati entrambi di un carattere irruente, sono tra gli esempi più lampanti di nobili ricchi e ostili nei riguardi dei ceti inferiori, noti per aver vessato gli abitanti dei loro domini con tasse elevate e soprusi di ogni tipo, senza che venissero perseguiti in alcun modo, data la posizione privilegiata.

Diomede, che “proteggeva scherani e banditi e dispotico e imperiosopassava sui vassalli”, come riporta lo storico Giacinto de Sivo, era molto vicino al re di Spagna Filippo IV e ai massimi esponenti della nobiltà del Regno, che supportava economicamente e militarmente.

Anche noto con il soprannome di “mustaccio”, per via dei folti baffi che portava, Diomede V era spavaldo, altezzoso e piuttosto collerico, non era nuovo a litigi, oltre che con popolani che per gerarchia non potevano rispondergli a tono, anche con membri più altolocati della società napoletana.

Per esempio, durante una processione in onore di San Gennaro, il 1646, il Conte ebbe un diverbio su chi dovesse trasportare le reliquie del santo con il cardinale Ascanio Filomarino: non ci pensò due volte e mise le mani addosso all’ecclesiastico per strappargli le reliquie.

Dopo che il cardinale, intontito per via dell’aggressione, fu portato al sicuro in un’abitazione perchè si riprendesse, Diomede V decise di andargli a far visita per scusarsi, ma Filomarino non volle incontrarlo. Così, il conte di Maddaloni, adirato, pare che abbia esclamato che il suo era un gesto da vero gentiluomo e che il cardinale, essendo nato da una lavandaia, non potesse capire il comportamento dei cavalieri.

Proprio come Diomede, anche Giuseppe non era famoso per la sua gentilezza. Pare, infatti, che tra le sue malefatte, abbia malmenato e mandato via senza paga più volte un pescivendolo che gli portava la merce al palazzo, Tommaso Aniello di Amalfi, che più tardi sarebbe stato noto con il nome di “Masaniello”.

Nel 1647, Diomede fu accusato, assieme al fratello Giuseppe, di aver fatto saltare in aria la nave ammiraglia della marina militare spagnola, che sarebbe dovuta partire per uno scontro con truppe francesi. Entrambi furono imprigionati in Castel Sant’Elmo, per ordine del vicerè in persona, con cui oltretutto avevano un pessimo rapporto. Sarebbero rimasti rinchiusi lì fino allo scoppiare della rivoluzione di Masaniello.

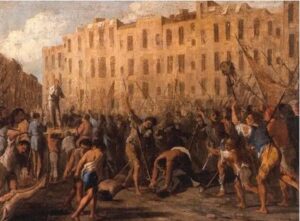

All’avvento del sanguinario periodo di tumulti della rivoluzione del 1647, in cui Masaniello ordinò ai suoi seguaci di assassinare nobili e incendiare le loro ricche dimore, a Diomede V venne in mente un piano per ripristinare l’ordine e aver salva la vita.

Infatti, egli notò che alcuni dei più fidati uomini di Masaniello erano banditi che, prima dei tumulti, erano stati al suo servizio, così chiese al vicerè di liberarlo, assicurandogli che avrebbe potuto porre fine alla rivolta. Il vicerè accettò senza esitazione.

Entrambi i fratelli Carafa andarono in piazza del Mercato a parlare ai rivoltosi, sperando i riuscire a calmarli, ma non funzionò: furono entrambi fatti prigionieri.

Poco prima, tuttavia, Diomede V aveva preso segretamente accordi con due dei suoi banditi che ora erano tra le fila di Masaniello, che trasportarono i due nobili arrestati lontano dalla vista dei rivoltosi, nella chiesa del Carmine, dalla quale uscirono di soppiatto per poi fuggire lontano da lì.

Prima di andare via da Napoli, però, Diomede aveva preso accordo con i due banditi per assassinare Masaniello, ma fallirono e furono giustiziati per tradimento. Dopo questo evento, l’ira di Masaniello e del popolo si riversò su chiunque lavorasse per i Carafa o vi fosse imparentato, portando a una scia di omicidi e alla distruzione dei loro palazzi e dei loro averi.

I rivoltosi riuscirono ad intercettare una richiesta di aiuto da parte di Giuseppe Carafa al vicerè, scoprendo che si era rifugiato in un monastero. Fu individuato mentre tentava di scappare, segnalato da una donna che in un primo momento aveva accettato di ospitarlo.

Fu arrestato e decapitato da un macellaio, a cui una volta avrebbe imposto di baciargli i piedi. L’odio verso Giuseppe era tale che il cadavere fu trascinato in giro per la città e poi abbandonato in Rua Catalana. La sua testa fu posta su una picca e portata a Masaniello, che gli strappò i baffi. Infine, questa fu messa in una gabbia e affissa al portone del palazzo Carafa del quartiere Stella.

“Uccisione di don Giuseppe Carafa” di Micco Spadaro

Ma la sede di vendetta di Masaniello non si era placata: mancava ancora il duca di Maddaloni, Diomede V, all’appello. Masaniello in persona lo cercò ovunque per Napoli, proseguendo la scia di violenza e vandalismo. Pare che, entrando nei luoghi dove il conte aveva fatto nascondere i suoi averi, li distrusse a colpi di spada o dandogli fuoco e che abbia attaccato un pezzo di ritratto del duca di Maddaloni a ciò che restava del corpo del defunto fratello, con l’iscrizione “Questo è il duca di Maddaloni, ribelle di sua maestà e traditore del fedelissimo popolo“.

Non si risparmiò, inoltre, di rubare per sè e per sua moglie vestiti e gioielli di Diomede V.

Con il popolo sempre meno a suo favore, Masaniello fu ucciso poco dopo, con un trattamento simile a quello inflitto ai nemici del popolo da lui indicati.

Prima della fine della rivolta, il nuovo capopopolo eletto stabilì che il conte di Maddaloni e i discendenti di suo fratello sarebbero stati banditi da Napoli a vita “senza poter ottenere grazia da sua maestà cattolica“. Ma la rivolta si apprestava ad essere sedata, di lì a poco.

Dopo la morte di Masaniello, il conte di Maddaloni si organizzò con altri esponenti della nobiltà campana per sedare le rivolte a Capua, Aversa e Melito. Infine si rivolse in direzione Napoli, ma non riuscì subito a rientrare in città, poichè questa era completamente barricata e sulla sua testa ancora pendeva una taglia molto elevata, quindi attaccare da solo sarebbe stato un rischio troppo grande.

Una volta quietata la rivolta, dopo numerosi scontri, Diomede V rientrò finalmente a Napoli, nel 1650, non mostrando pietà per chi gli era stato nemico. Addirittura, riporta De Sivo, pare che fosse così furibondo da voler incidere con un coltello la scritta “Carafa” sulla fronte dei suoi oppositori, ma un gesto tanto rpiugnante gli fu impedito da altri due nobili napoletani che parteciparono al ripristino dell’ordine cittadino.

Dati gli ingenti danni subiti al suo palazzo, Diomede ne acquistò uno in via Toledo, l’attuale Palazzo Carafa di Maddaloni, precedentemente appartenuto ai d’Avalos, che il conte fece ristrutturare da Cosimo Fanzago. L’attuale ingresso è su via Maddaloni, parte della nota “Spaccanapoli“.

Poco tempo dopo la fine dei tumulti, al re di Spagna Filippo IV in persona giunsero numerosissime denunce da patre di sudditi sui comportamenti dispotici e crudeli di Diomede V, tra cui l’assassinio del medico Giovannangelo Lombardi, sindaco di Cerreto Sannita, uno dei territori del Conte: aveva anch’egli osato denunciare pubblicamente gli atteggiamenti di Diomede, che lo volle punire con la morte.

Non potendo rimanere impassibile di fronte a tanta sofferenza, il sovrano decise che Diomede V sarebbe stato mandato in esilio a Pamplona.

Tempo dopo, durante un soggiorno a Madrid, morì nel 1660, ben lontano dai suoi possedimenti. Il suo corpo fu riportato a Napoli, ma è andato perso al seguito di ristrutturazioni della chiesa in cui era tumulato.