![]()

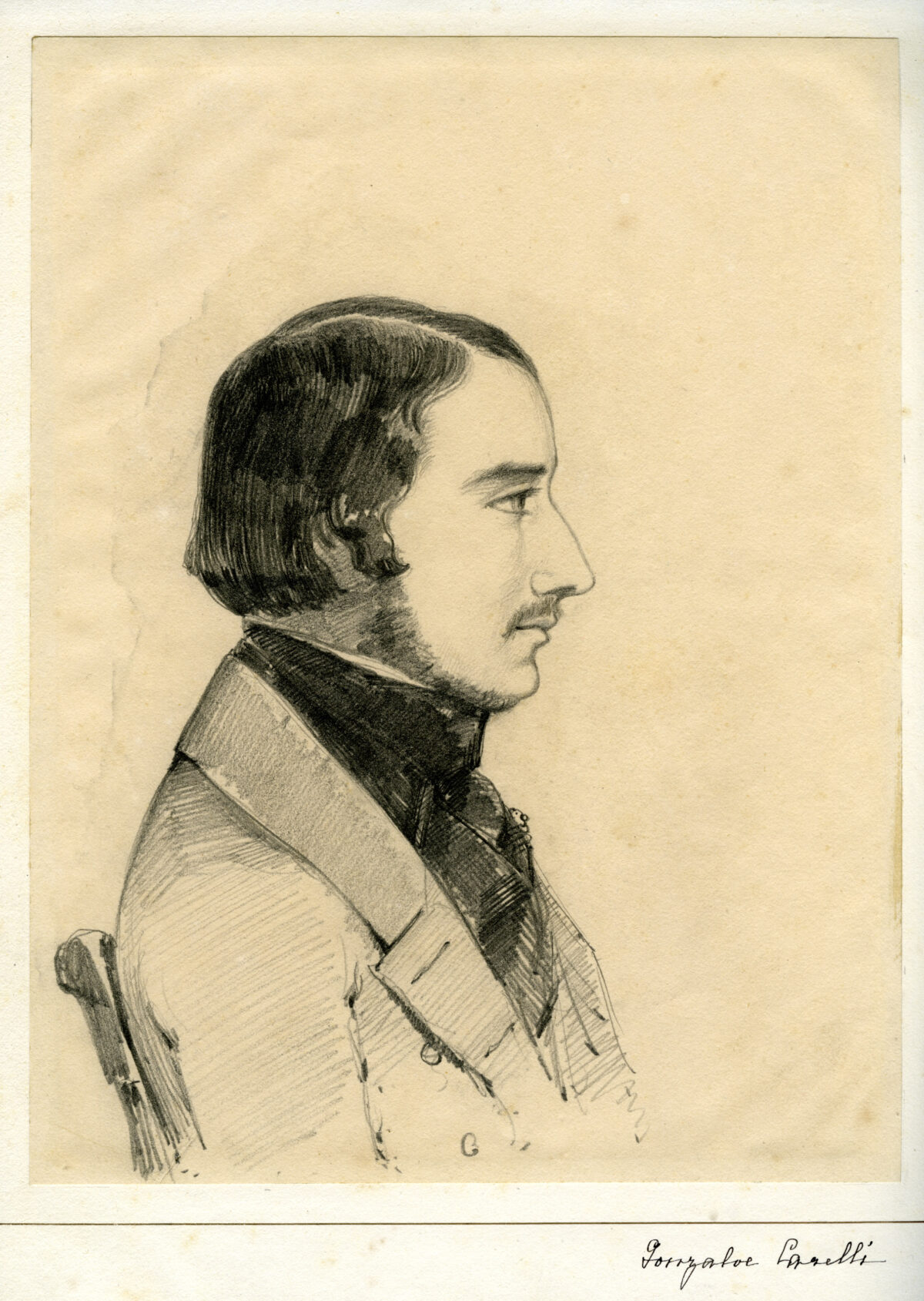

Consalvo Carelli nacque a Napoli nel 1818, in una famiglia di pittori che contribuì in modo significativo alla diffusione del paesaggismo ottocentesco nel Sud Italia. Figlio di Raffaele Carelli e fratello di Gabriele, mostrò fin da giovanissimo un talento naturale per il disegno e per la resa luminosa dei luoghi. A soli dodici anni esordì alla Mostra borbonica di Napoli e nel 1833 vinse una medaglia con la veduta di Piazza della Vicaria, acquistata dalla regina Isabella di Borbone. La formazione avvenne inizialmente nello studio paterno, poi a Roma, dove conobbe l’ambiente dei pittori che lavoravano all’aperto, studiando la luce e i mutamenti atmosferici della campagna romana. Successivamente, tra il 1841 e il 1844, visse a Parigi e partecipò ai Salon, entrando in contatto con la tradizione francese della pittura di paesaggio e con il gusto internazionale del tempo.

Il legame con Napoli, tuttavia, rimase costante. Tornato in città, Carelli continuò a rappresentare il golfo, le colline e i sobborghi con uno sguardo che univa precisione topografica e composizione meditata. Le sue vedute mostrano un equilibrio tra osservazione reale e costruzione scenografica, una cifra personale che lo distingue dagli altri paesaggisti della cosiddetta Scuola di Posillipo. In opere come la Veduta di Napoli dai Giardini Reali di Portici (1846), il pittore combina un’osservazione attenta della costa con una struttura ampia e ordinata, dove la luce vespertina diventa protagonista e la città appare immersa in un’atmosfera limpida. Nello stesso periodo realizzò anche lavori come la Veduta di Cava e la Veduta di Napoli con la Torre della Polveriera, che segnano la transizione da un romanticismo descrittivo a una visione più realistica del paesaggio.

Nel corso della sua carriera Carelli alternò soggetti marini, scorci campestri e scene di vita popolare. Il Paesaggio fluviale con caseggiati e lavandaie, oggi nella collezione d’arte della Banca d’Italia, mostra questa attenzione alla dimensione quotidiana, mentre lo Scorcio di Paestum con gregge rivela un interesse per la fusione tra natura e memoria storica. Accanto alle grandi vedute destinate a committenti aristocratici, l’artista sviluppò anche un linguaggio più intimo attraverso acquerelli e piccoli oli su tavola, spesso ambientati tra la Campania e il Lazio.

Pur avendo viaggiato all’estero e partecipato al dibattito artistico europeo, Carelli restò profondamente legato alla sua città. A Napoli insegnò, espose regolarmente e nel 1869 fu nominato maestro di pittura della regina Margherita di Savoia. La sua produzione attraversa quasi tutto l’Ottocento e riflette, in modo discreto ma coerente, il passaggio da una visione romantica della natura a una rappresentazione più sobria e luminosa del paesaggio italiano. La sua pittura, priva di retorica, si fonda su una conoscenza diretta dei luoghi e su un senso di equilibrio che rispecchia il carattere della sua epoca.

Morì a Napoli nel 1900, lasciando un corpus di opere che oggi consente di comprendere la maturità del paesaggismo meridionale dell’Ottocento. Le sue vedute del golfo, le marine e le scene di vita campana sono testimonianze di una stagione artistica in cui la città, la luce e il territorio diventano elementi di un linguaggio pittorico rigoroso e misurato, capace di fondere tradizione locale e respiro europeo.

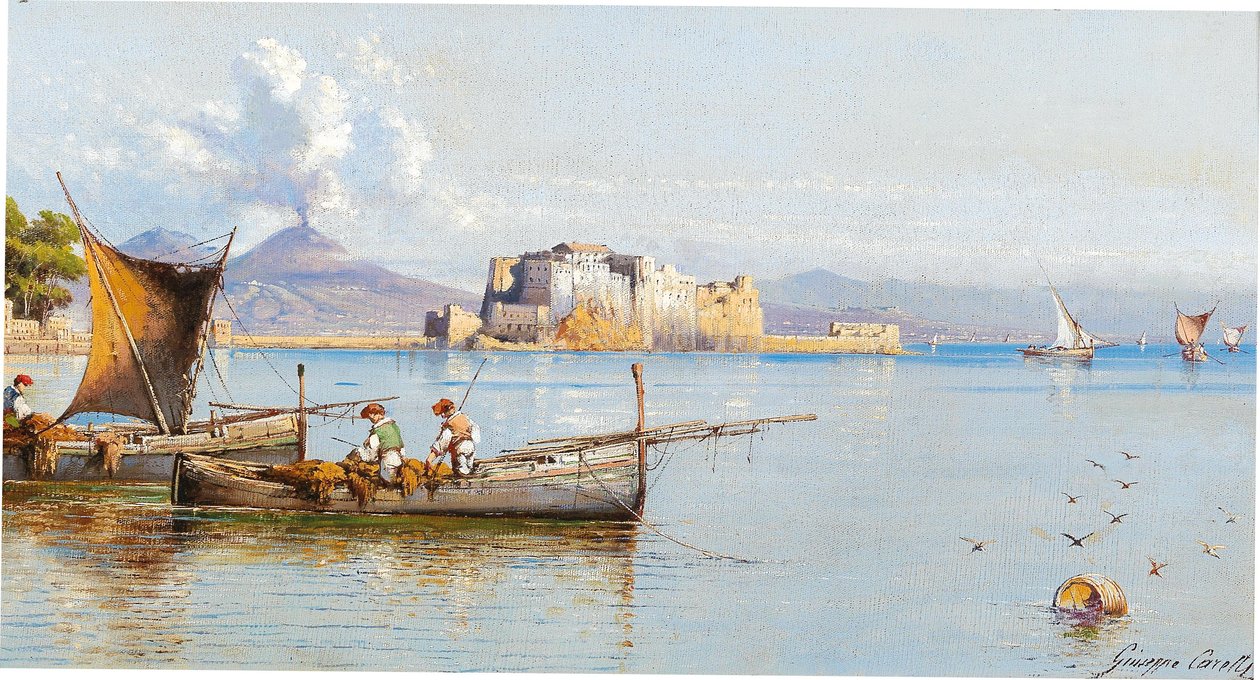

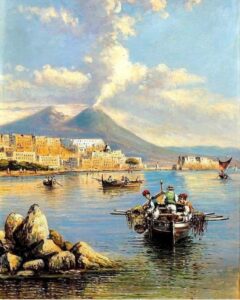

Una delle opere più emblematiche è la Veduta del Golfo di Napoli dai Giardini Reali di Portici (1846), in cui Carelli rappresenta la costa orientale del golfo, con rocce che digradano verso il mare, pini e querce della vegetazione vesuviana, figure di cacciatori in primo piano e sullo sfondo la città di Napoli delimitata dalla collina del Vomero e da Castel dell’Ovo.

Questa opera testimonia anche la modalità con cui Carelli intrecciava l’osservazione reale del paesaggio napoletano con una costruzione compositiva più ampia, tipica della sua maturità.

Un altro importante filone della sua pittura sono le scene più intime di vita rurale e lacustre, come l’opera Paesaggio fluviale con caseggiati e lavandaie, conservata presso la Collezione d’Arte della Banca d’Italia.

Accanto a queste, Carelli realizzò numerose vedute di Napoli e delle coste vicine, ad esempio Veduta di Napoli da Sant’Antonio a Posillipo (circa 1845), che mostrano il Vesuvio sullo sfondo e figure in primo piano, in equilibrio tra paesaggio e racconto visivo.

Il rapporto con Napoli per Carelli fu dunque duplice: da un lato la città e il suo golfo come soggetto privilegiato; dall’altro la città come base, come luogo d’origine, come laboratorio visivo. Pur avendo soggiornato a Roma e Parigi, restò legato alla scena artistica napoletana, insegnò, espose e ricevette riconoscimenti nella sua città. SBA Il suo stile, pur evolvendosi, mantenne una sobrietà espressiva: non aderì a eccessi romantici o a sperimentalismi radicali, ma costruì con coerenza un linguaggio che univa paesaggio osservato e paesaggio immaginato, luce locale e respiro europeo.

Alla fine della sua carriera, Carelli può essere considerato parte integrante della storia della pittura di paesaggio in Campania nell’Ottocento, uno degli interpreti più significativi della rappresentazione del Sud e delle sue luce costiere e marine. Le sue opere servono oggi come testimonianza di un’epoca nella quale Napoli e il suo golfo non erano solo un soggetto turistico, ma un ambiente culturale vivo, reinterpretato dalla sensibilità di un artista che lo conobbe intensamente e rappresentò con misura.